| ||||||||||

| 前のページ 1 2 3 次のページ | ||||||||||

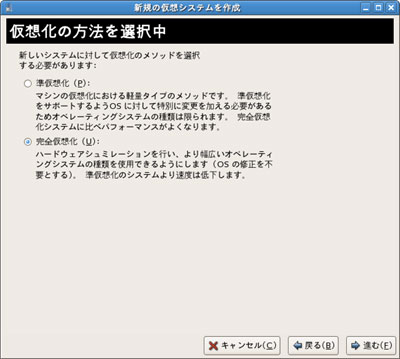

| 3.仮想化の方法の選択 | ||||||||||

もしもCPUに仮想化支援機能が搭載していれば、完全仮想化か準仮想化かを選べます。ここではさっくりと簡単にXenを試したいので完全仮想化を選びました(図5)。 | ||||||||||

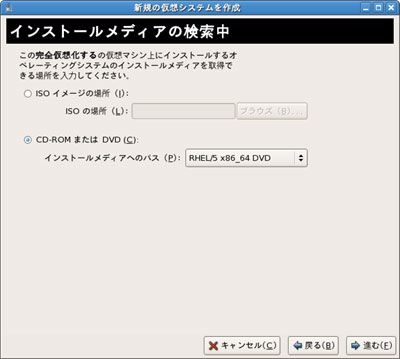

| 4.インストールメディアの指定 | ||||||||||

CD/DVDのイメージファイルか、CD/DVDドライブを仮想マシンに直接接続するのかを選べます。今回はCD/DVDドライブから直接インストールします(図6)。 | ||||||||||

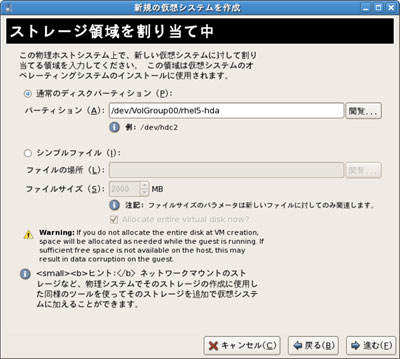

| 5.ストレージ領域の指定 | ||||||||||

仮想マシンに対して複数の方法でストレージ領域を割り当てることができます。ディスクパーティションや論理ボリュームを直接割り当てたり、ディスクイメージファイルを作成して割り当てることができます(図7)。 今回はあらかじめ作成した論理ボリューム「/dev/VolGroup00/rhel5-hda」を指定しました。論理ボリューム作成コマンドの例は下記になります。 # lvcreate -L 4g -n rhel5-hda VolGroup00 | ||||||||||

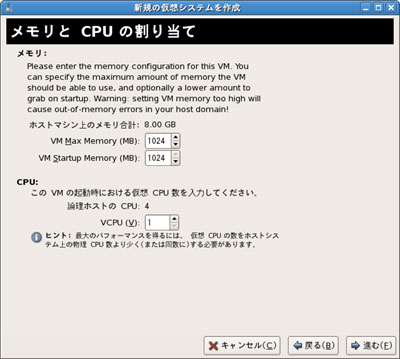

| 6.メモリとCPUの割り当て | ||||||||||

仮想マシンの起動するために最低限必要なメモリ量「VM Startup Memory」と最大のメモリ量「VM Max Memory」、割り当てる仮想CPU数「VCPU」を指定できます(図8)。 今回はメモリ量を1GB(1024MB)、仮想CPU数を1つにしました。 | ||||||||||

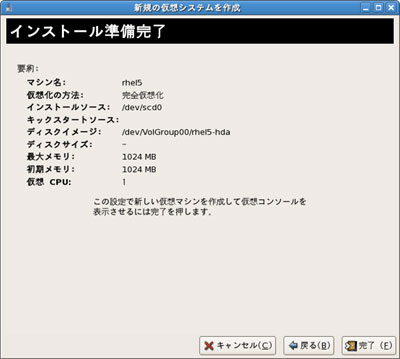

| 7.仮想マシンのスペック確認画面 | ||||||||||

作成する仮想マシンのスペックが正しければ、[完了]ボタンをクリックします(図9)。 | ||||||||||

| 前のページ 1 2 3 次のページ | ||||||||||

| ||||||||||

| ||||||||||

| ||||||||||