OpenStackの市場動向と商用ディストリビューションの登場

日本仮想化技術のたまおきです。私の所属する日本仮想化技術はOpenStackについての調査・開発やコンサルティングサービスを提供する会社で、2ヶ月に1回「OpenStack最新情報セミナー」というセミナーを開催しています。

- 日本仮想化技術(企業サイト)

- EnterpriseCloud.jp(ソリューションサイト)

- OpenStack最新情報セミナー(2014年8月)『OpenStackディストリビューションの現在』

- Ustreamチャンネル「OpenStack最新情報セミナー」

いま何かと話題のOpenStackですが、一口に「OpenStack」といっても様々な捉え方があります。例えばRackspaceのように自社が提供するパブリッククラウドのサービス基盤にOpenStackを用いるケース、国内ではIIJやGMOインターネットがOpenStackを採用しています。また、オープンソースである点を最大限活かして自社内にプライベートクラウドを構築している企業も数多く存在します。グリーや楽天など、国内でも大規模な事例が出てきました。そして今回紹介する商用のディストリビューションもそんなOpenStackエコシステムが生み出したプロダクトの1つです。

「OpenStackディストリビューション」の定義はLinuxのディストリビューションとほぼ同意で問題ないでしょう。ベースとなるプレーンなOpenStackに対して、各社が独自で機能を追加しパッケージとして販売・サポートを提供しています。SUSE、Red Hat、UbuntuのようにLinuxディストリビューションの提供ベンダーがOpenStackディストリビューションを手がけることもあれば、MirantisのようなOpenStack専業ベンダーも存在します。

去る8月7日に「OpenStackディストリビューションの現在」というタイトルでOpenStackディストリビューションを提供する4社(ノベル、レッドハット、カノニカル、ネットワンシステムズ)にセミナーで発表していただきました。今回はさらに4社を加えた計8社の国内主要OpenStackディストリビューションを比較する特集企画です。

参加するOpenStackディストリビューションは下記の8つです

- SUSE Cloud(ノベル)

- Mirantis(ミランティス)

- Piston Cloud(ピストンクラウドコンピューティング)

- Metacloud(シスコ)

- HP Helion(ヒューレット・パッカード)

- Ubuntu OpenStack(カノニカル)

- Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform(レッドハット)

- Oracle Solaris(オラクル)

※順不同。Piston Cloudは国内の販売代理店である東京エレクトロン デバイス、Metacloudは同ネットワンシステムズに記事執筆を依頼。Metacloudは9月にシスコが買収。OracleはSolarisとしての解説がメイン(Oracle Linux版のディストリビューションも存在する)。

特集は大きく2つのパートに分かれます。第一部では日本仮想化技術のたまおきからOpenStackの市場動向(今回記事)や比較検証と最新技術のポイント(次回記事)をご紹介し、第二部では各社からより詳細なOpenStackディストリビューションの機能や特徴の説明があります。OpenStackディストリビューションを比較するために、編集部で製品情報シートを用意し各社から回答を集めました。製品選定の際に参考にしていただければ幸いです。

対象読者層

- 事業企画 / IT企画

- インフラエンジニア

また、OpenStackについて勉強したい方は下記の記事をお勧めします。

OpenStackで始めるクラウド環境構築入門(Icehouse対応)

OpenStackをこれから触りたいと思っている方にはこちらの記事もお勧めします。

参考:インストールなしでOpenStackに入門してみる - たまおきのOpenStack Watch

OpenStackを検討している会社が急増している

私は営業やプリセールスという立場で日々お客様と会話しているのですが、今年度に入ってからOpenStackの導入を検討する企業がとても増えたと体感しています。仮想化基盤として既に導入しているVMware vSphereや、Amazon Web ServicesやMicrosoft Azureなどの先行するクラウドサービスはあるものの、下記の点でOpenStackを評価していると聞きます。

- ベンダーロックインを排除したい

- コストを削減したい(ライセンス、ストレージ、ネットワーク)

- オープンイノベーションを実現したい

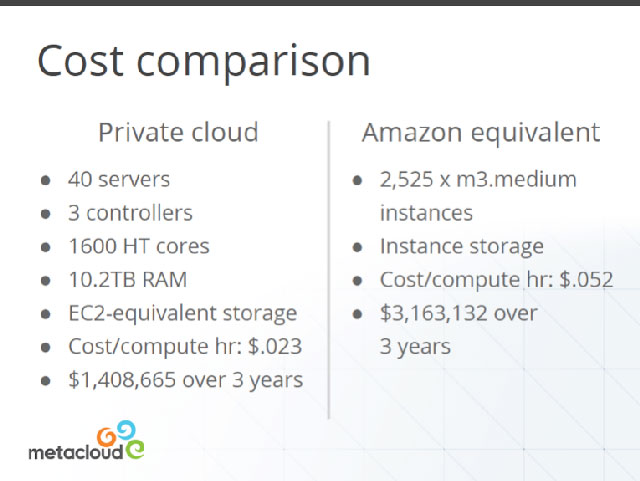

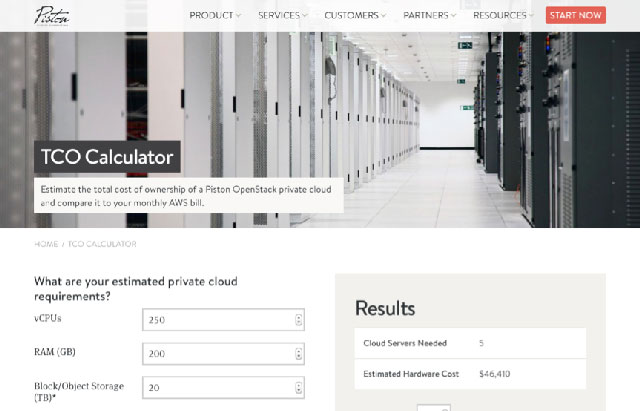

特に、「ライセンスコストやストレージコストを削減したい」や「ネットワークの下り転送量の従量課金が高くて、どうにかしたい」というコストに関する要望が多いです。米国では、MetacloudがAmazon Web Serviceとコスト比較してみたり、Piston CloudがTCO Calculatorを公開しコスト計算を容易にしたり、比較検討のための情報を提供し始めています。

今までは通信会社やインターネットサービスプロバイダーを中心にパブリッククラウドのサービス基盤としてOpenStackの導入を検討することが多かったのですが、米国では今年に入ってから上記以外の業種の導入事例が増えています。下記の図はOpenStack Foundationが実施した利用者調査を集計したものですが、オンプレミスのプライベートクラウド用途での導入が増えていることを確認できます。多業種に渡ってプライベートクラウドが増えてきたことがOpenStackディストリビューションの増えた理由だと筆者は考えています。

次回はいよいよ連載の本題であるOpenStackディストリビューションの比較検証と、たまおきが注目する最新技術トレンドを紹介したいと思います。

連載バックナンバー

Think ITメルマガ会員登録受付中

全文検索エンジンによるおすすめ記事

- OpenStackの最後の大物、日本に登場

- ノベル、分散ストレージ技術Cephに対応した「SUSE Cloud 4」を提供開始

- SUSE、プライベートクラウドソリューション「SUSE Cloud」に高可用性機能を提供

- OpenStackDays Tokyo 2017、コンテナへの応用が目立つOpenStackの現状

- 様々な本番環境を支えるOpenStack

- SUSE、最新のSUSE Linuxの状況等を解説。マイクロソフトからの支援も

- エンタープライズLinuxを目指すSUSE、Red Hatとの違いを強調

- OpenStack Days Tokyo 2015、キーノートから見える今後の行く先

- 東京エレクトロン デバイス、プライベートクラウド環境の構築を容易に実現する「Piston OpenStack」を販売開始

- 「OpenStack Summit May 2015 Vancouver」レポート #5 (Market Place:出展企業ブース)