MySQL Workbenchとは?

MySQLサーバーへの接続に、みなさん何を使っていますか?

本体付属でCUIのmysqlコマンドラインツールも超シンプルでいいですが(私も多用しています)、多くのサーバーを登録してそのうちの一つにワンタッチで接続、とか、多くのクエリから選択して実行、そもそもそのクエリ自体の開発などという用途の場合、コマンドラインのツールでは少々力不足なのは否めません。

今回紹介させていただくMySQL Workbench 6.0(原稿執筆時点の最新版は6.0.7 GA)は主な機能として、いわば次の「三つの矢」を持ち、MySQLでの開発・管理に非常にパワフルな力を発揮します。

- データベースのデザインとモデリング

- SQL(クエリ)開発

- データベース管理

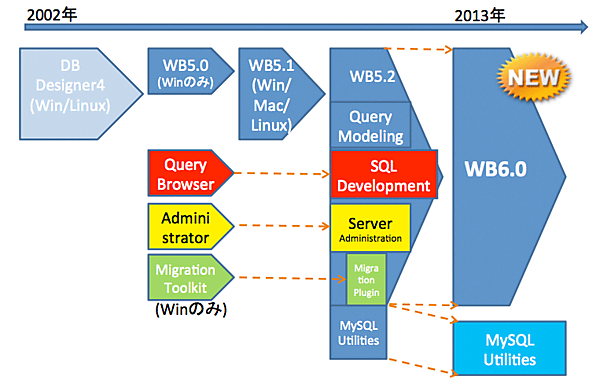

おおまかな歴史は次の図のようになりますが、まずはこの三つの矢についての歴史をひもとくことにより、Workbenchの概略を説明することにします。

第一の矢:それは一つのモデリングツールからはじまった

今から約10年前に一人の開発者がMySQL AB(当時)に加わることになりました。彼の名はMichael G. Zinner。DBDesigner4という、オープンソースのビジュアルなデータベース設計・モデリングツールの作者でした。

ER図を用いたモデリングの重要性はよくいわれますが、当時、実用に耐えるツールは高価なものが多く、また無償もしくはそれに近いものは実用に耐えないものが多い中、DBDesigner4は使い勝手のよいGUIとオープンソース(GPLv2)での公開ということで人気を博していました。

WindowsとLinuxに対応していたそのツール(作成環境がDelphi/Kylix(!)だった)は開発が続けられWorkbenchの最初のバージョンとして5.0にてWindowsに対応、次のバージョンである5.1にてクロスプラットフォーム(Linux, Mac OS)対応となり、その後のWorkbenchのベースとなりました。

このように第一の矢「モデリングツール」は「使いやすいGUI」と「クロスプラットフォーム」を兼ね備えた強力な矢でした。

第二・第三の矢:クエリ開発とDB管理(そして+α)を担ったMySQL GUI ツールズ

MySQLは以前MySQL GUI Tools BundleというGUIツール群を提供しており、それらは以下のツールから構成されていました。

- MySQL Query Browser: SQL(クエリ)の開発

- MySQL Administrator: データベースの管理

- MySQL Migration Toolkit: 他データベースからMySQLの移行(動作プラットフォームはWindowsのみ)

手打ちのクエリではSQLのシンタックスやデータベースオブジェクト名(DB名、表名、ビュー名など)を間違えるとエラーになります。また管理に利用するクエリは再利用する必要がありますが、CUIのツールでは再利用のために利用できる機能が貧弱です。

Query Browserはデータベースオブジェクトのブラウジングと、クエリの入力支援機能を備え、クエリ作成・更新の効率化を図る、第二の矢となるものです。

MySQL Administratorはコマンドラインツールのmysqladmin的な管理(MySQLサーバーの起動、停止、サーバーの状態の確認)や、バックアップ・リストアのインターフェースとなるツールです。サーバーの管理を手早く行うのに便利な第三の矢となるものです。

(プラスアルファ部分となるMigration Toolkitは他のRDBMSからMySQLへの移行にWindows版のみが用意され、その後Pythonスクリプトによるプラグインとして再実装されることになります)

それぞれのツールは「Window」メニューから別のツールにアクセスできましたが、全体を切り替える形になり使い勝手がよいものではありませんでした。

三つの矢が束ねられて:MySQL Workbench 5.2

2011年に三つの矢が束ねられたMySQL Workbench 5.2がGAを迎えました(MySQL Workbench 5.2.32)。

三つの機能が一つにまとめられ(開発チームのリソースもこの一つのGUIツールの開発・保守にまとめられ)、バージョンアップ毎にパフォーマンス向上、バグ修正が施されてきました。

MySQLの運用・管理に便利なPythonスクリプト群であるMySQL Utilitiesの拡充、Migration Plugin(MySQL Migration ToolkitのPythonによる再実装: MySQL Workbench 5.2.41より添付)の開発・拡充が図られてきました。

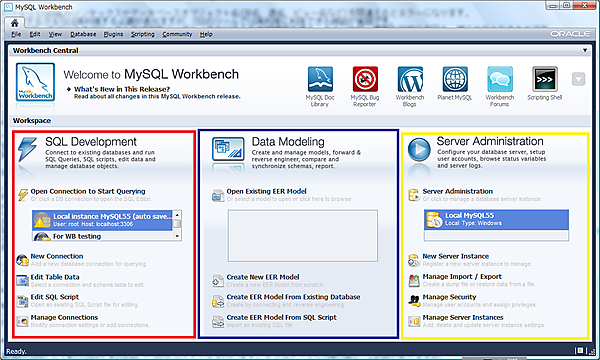

しかし以下の起動画面からもわかるように、一つのツールに並列して三つのツールのトップがならべられています。これまで見たようなMySQL Workbenchの成り立ちを知るものにとってはわかりやすく、取っ付きやすいのですが、はじめて利用する人にとっては必ずしもわかりやすいものではありませんでした。