KubeCon+CloudNativeCon Europe 2025から、併催のCloud Native+Kubernetes AI Dayと命名されたミニカンファレンスで行われたBloombergのセッションを紹介する。BloombergはKserveと呼ばれる機械学習ジョブをKubernetes上で実行するためのプラットフォームを使って、大規模言語モデル(LLM)を実行するユースケースの解説を行った。Kserveの公式サイトにはBloombergはユーザーとしてトップに名前が挙げられていることから、BloombergはKserveを機械学習のプラットフォームとして高い評価を与えているのは間違いないようだ。Kserveのコントリビュータとして開発を行い、自社での利用も積極的に行っていると言える。

セッションのタイトルは「Serving the Future : Kserve's Next Chapter Hosting LLMs & GenAI Models」というもので、プレゼンターはBloombergのエンジニアAlexa Griffith氏とTessa Pham氏だ。

Alexa Griffith氏はKserveのメインテナーで後半部分を担当、Pham氏は今回のプレゼンテーションでは前半部分のスピーカーとして解説を行っていた。LinkedInのプロフィールによれば双方とも2022年からデータサイエンスプラットフォームのエンジニアとして従事しており、Bloombergの機械学習及び生成AIのバックエンドを支えるエンジニアと言ったところだろう。

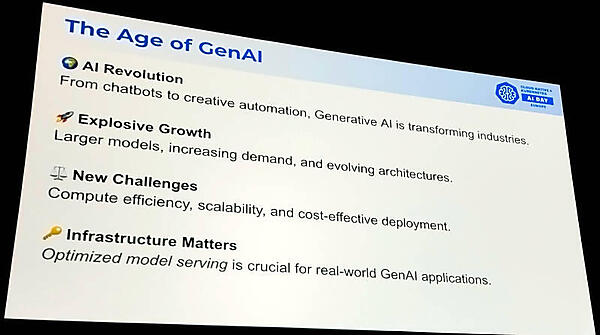

まずは前提として生成AIが爆発的に増加し、さまざまなアプリケーションに応用され始めていること、生成AIの実行においては効率、スケーラビリティ、そして費用対コストの高さが求められていることを説明。

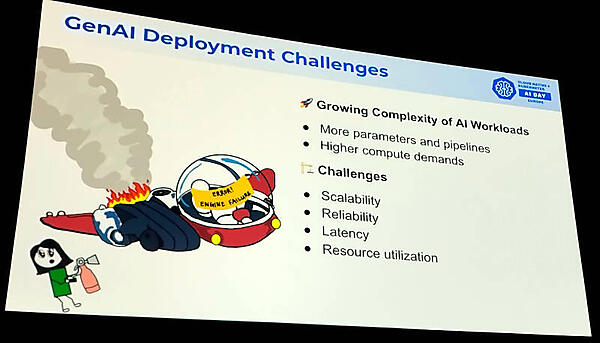

従来の機械学習アプリケーションの実装よりもはるかに高い演算リソースが必要となることやスケーラビリティ、信頼性などを挙げて説明した。

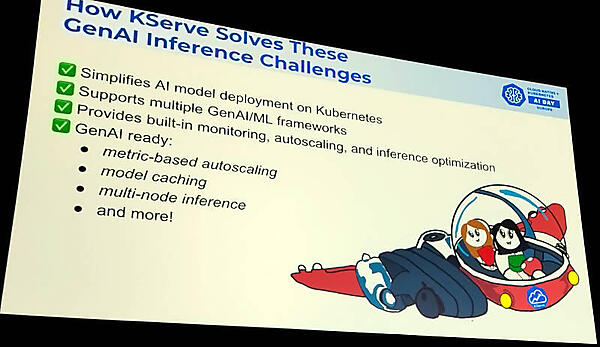

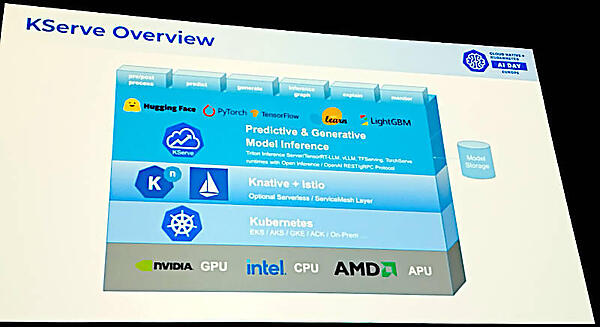

ここでKserveを紹介し、Kubernetesにおいて生成AIのワークロードの実装がシンプルになったこと、複数のフレームワークをサポートしていること、モニタリングなどのオブザーバビリティがすでに実装されていることなどを解説した。ここでもメトリクスに対応したオートスケーリングやモデルのキャッシングなどが機能として実装されていることを利点として説明した。

このスライドではKserveのアーキテクチャーを解説。GPU、CPUなどのハードウェアの上にKubernetesが実装され、KubernetesのサーバーレスのフレームワークであるKnativeが実装されるという階層構造となっている。Knativeと同じレベルにIstioが置かれているが、これはModelmeshと呼ばれるモードで、Kserveを実装する際のサービスメッシュの部分をIstioが担うということだろう。実際のドキュメントサイトでは、Model Servingというモードでは比較的シンプルな構造になっている。

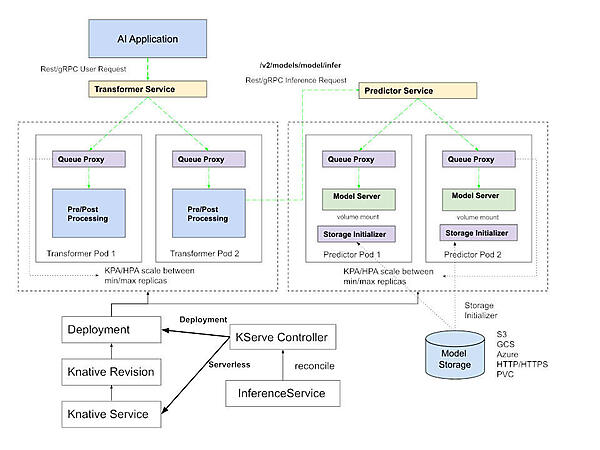

上記はKserveの公式ドキュメントからの引用となる。

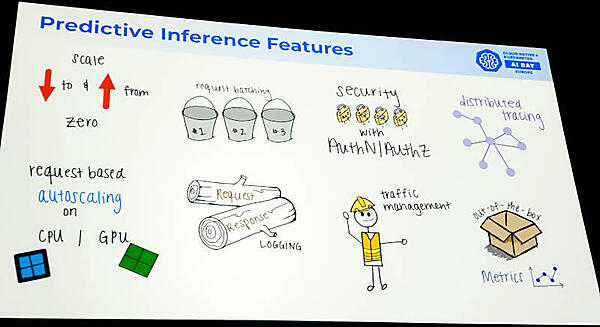

そして生成AIのアプリケーションを運用する際のポイントをまとめたのが次のスライドだ。

スケールアップとスケールダウン、オートスケーリング、バッチジョブの運用、ロギング、メトリクス、トレーシング、認証と許可、トラフィック管理など、大量のデータやストリーミングデータを扱うジョブと項目的には余り変わらないポイントが挙げられている。生成AIならではと言えるのはオブザーバビリティの部分だろう。

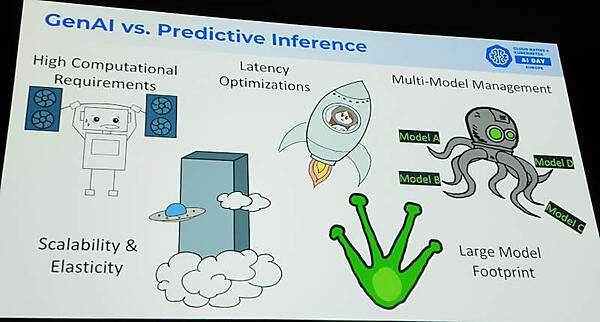

次に生成AIと機械学習における予測推論の違いを説明した。主に生成AIにおいては計算リソースの大きさ、レイテンシーの最適化が必要、高いスケーラビリティ、複数モデルの使い分け、巨大なモデルの管理などが挙げられている。

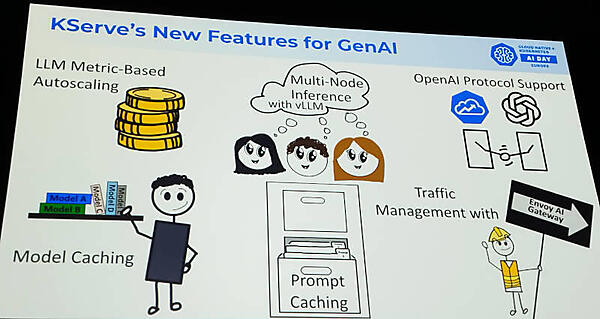

今回の解説のコアとなっているKserveに関して生成AIを実行するための新機能を解説した。

課題として挙げられていたスケーラビリティに加え、モデルやプロンプトのキャッシング、OpenAIプロトコルのサポート、トラフィック管理においてはEnvoyを使ったGateway APIを利用することを挙げている。

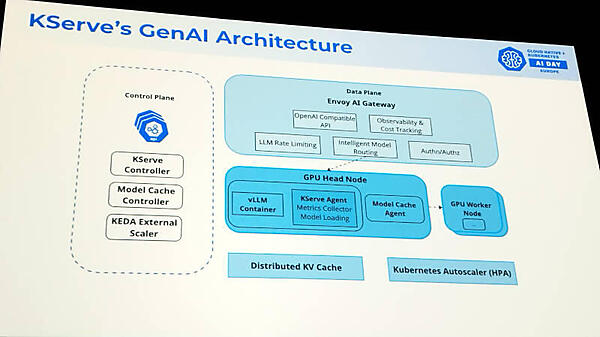

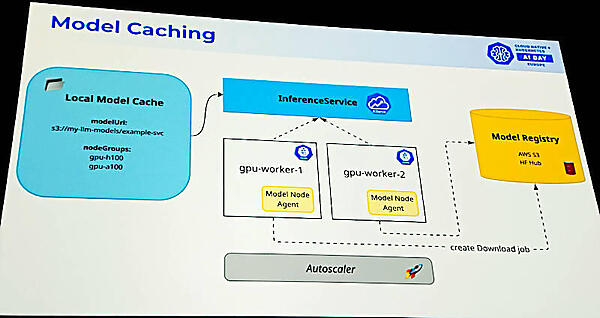

Kserve's GenAI Architectureというスライドでは、Envoy AI Gatewayによるデータプレーン、KEDAによるオートスケーラーなどが確認できる。KEDAはKubernetes Event-driven Autoscalerの頭文字を名称とするオープンソースソフトウェアである。また右隅に書かれているオートスケーラーはHorizontal Pod Autoscaler(HPA)で、どちらもオートスケーリングを実現するための仕組みだ。コントロールプレーンにはモデルのキャッシングを行うコンポーネントも記載されている。

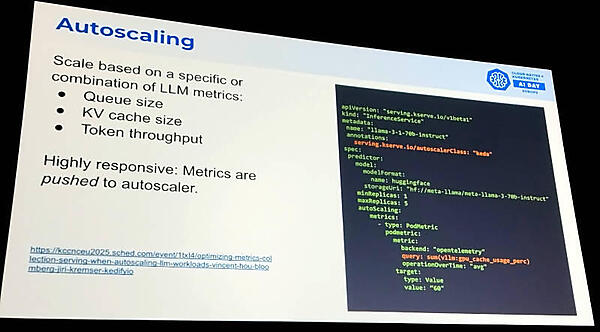

オートスケーリングについてはKEDAベースのマニフェストを例に挙げて説明。

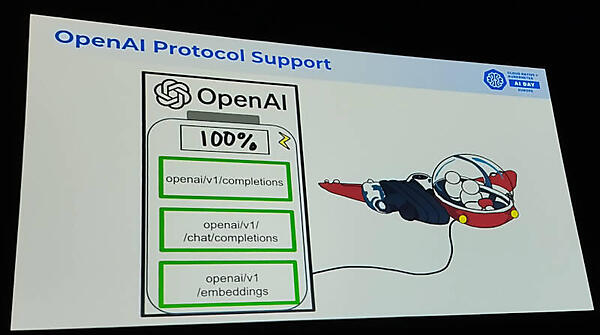

OpenAIのプロトコルサポートについても説明を行い、100%の互換性を持っていることを強調した。

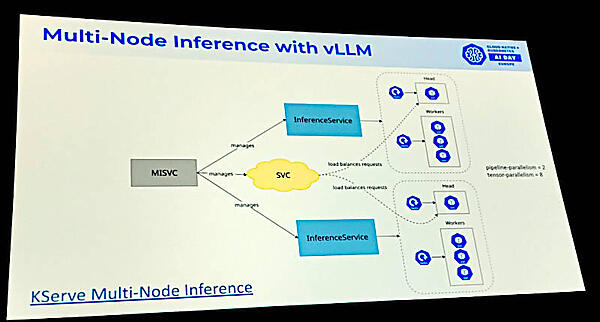

マルチノードの推論についても図を用いて簡単に説明。この機能はKubernetesのサービスとして実装されているようだ。

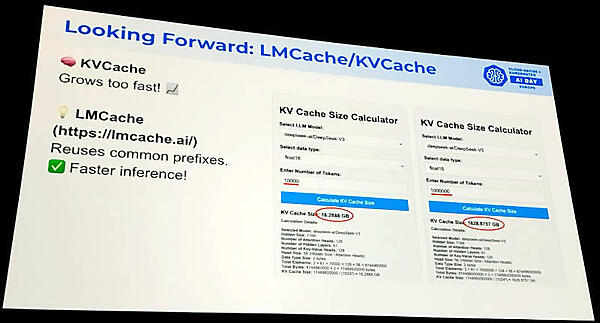

キャッシングについては将来の計画として説明。この機能はLMCacheというソフトウェアを利用するようだ。

●参考:LMCache

このスライドではキーバリューのキャッシュサイズがトークン数に比例して増えていることを赤字で強調している。この2つのキャッシュによって長文生成時のメモリー使用量を減らすことを目指しているのだろう。

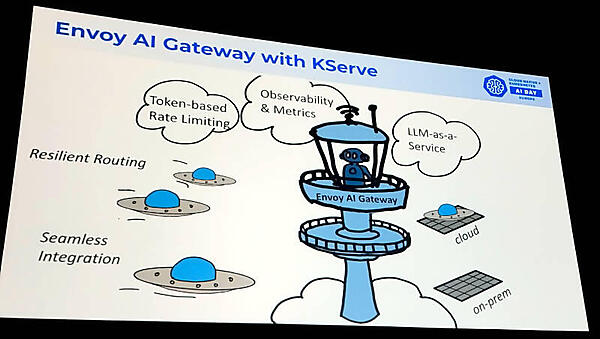

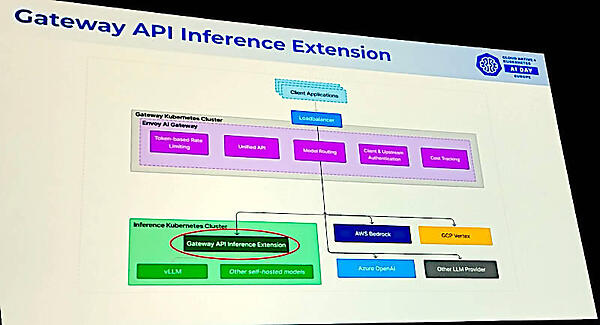

KserveにおいてEnvoy AI Gatewayを使うことで複数のモデルへのトラフィックのルーティングやオブザーバビリティが実装できることなどを挙げた。そもそも生成AIをKubernetesで実装しようとする場合、なるべくメインストリームなソフトウェア(プロジェクト)を使うというのがリスクを下げるために必要という判断だろう。

Envoy AI Gatewayを使うことでオンプレミスの生成AIクラスターとパブリッククラウド上のマネージドサービスを上手くルーティングできることを説明。Gateway APIについては大きな期待をかけていることが次のスライドでも示されていると言える。

このスライドでは今回のKserveのユースケースについての教訓をまとめて説明。レイテンシーとスループットはトレードオフの関係にあること、最適化が必須、Gateway APIによってLLMをサービスのように実装できること、LLMにおいてもオブザーバビリティの実装が必須であることなどを説明した。このセッションで取り上げた内容がBloombergのどのようなサービスに使われているのかについて多くは語られなかったが、金融情報サービスとして応用の場面は多数存在するだろう。また実装時のチャレンジや未だ解決されていない課題などについては説明されず、Kserveの良い宣伝という形に収まってしまったのが残念だ。この辺りはユーザーというよりもKserveのメインテナーとしての立ち位置に終始してしまったということだろう。次回以降ではユーザー側に立ったリアルな声にも期待したい。

●Kserve公式ページ:https://kserve.github.io/website/latest/

●KserveのGitHubページ:https://github.com/kserve/kserve

最後になるが、Bloombergというアメリカのビジネスパーソンなら誰もが知る金融情報サービスの大手でも、スライドには手書き風のイラストを多用し、女性エンジニアがプレゼンテーションを行っている辺りに、外部から見えるお硬いイメージはある程度払拭できたのではないだろうか。最後のスライドではお約束の「We are Hiring !!」を強めの声で語り、多数の求人ポジションを見せるなどしていたことが印象的なセッションだった。

- この記事のキーワード