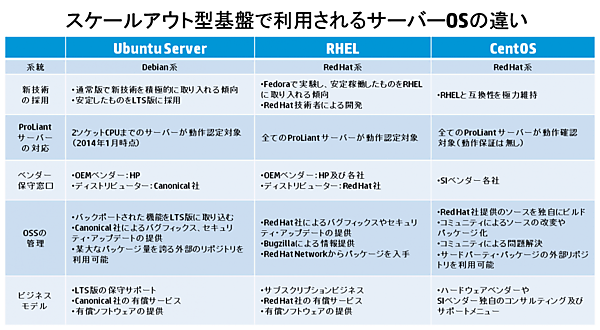

Ubuntu Serverとその他のディストリビューションとの違い

Ubuntu Server入門編第3回では、Ubuntu Serverとその他のサーバーOSの違いについて説明します。

自社のシステムに対して採用すべきLinux OSの種類を見極める場合、シェアや魅力的な機能の有無だけを比較するのではなく、そのOSが持つ特徴、ハードウェア基盤との組み合わせ可否、安定性、適用領域、保守サポート費用やOSベンダーの取り組み等を知っておく必要があります。

企業で利用されているLinuxディストリビューションは、日本だけでなく海外でもRed Hat Enterprise Linux(以下RHEL)が有名です。また欧州では、SAPやHAクラスタを必要とするミッションクリティカル領域でSUSE Linux Enterprise Server(以下SLES)も採用されていますが、一般的なビジネス用途も含め、LinuxサーバーOSのシェアでは、RHELが圧倒的です。

Ubuntu Serverを手掛けるCanonical社は、Red Hat社と同様、多くの優秀なLinux技術者を有しており、製品開発、コンサルティング、技術サポートなどを行う企業です。日本HPだけでなく全世界規模で各ITベンダーと密な情報交換を行っている企業の一つとして、Canonical社の多くの技術者は、Red Hat社とFedoraプロジェクトとの関係と同様に、Ubuntuコミュニティの発展に大きく貢献しています。

Red Hat社が手掛ける商用Linuxの元となる技術は、RHELの実験工房とも呼ばれる「Fedoraプロジェクト」に由来しますが、このFedoraプロジェクトやopenSUSEプロジェクトと同様に、Ubuntuのコミュニティも先進的なOSSの技術をUbuntu Serverに取り入れています。Ubuntuコミュニティの成果物は、機能の取捨選択や改良、バックポート、安定性の評価等を経て、Ubuntu ServerのLTS版に取り込まれる傾向にあります。先進的で魅力的な技術や機能であっても、エンタープライズレベルの企業ユーザーにとってリスクが残っていると判断されるような機能については、LTS版に取り込まれないか、通常版で取り込まれる傾向にあります。

これは、商用Linuxの導入可否判断において非常に重要な点で、システムの導入企画や計画、設計に関わる技術者はこれらの機能や安定性、動作実績の情報を元にしてユーザーと対話を進めます。

Red Hat社は、Fedoraプロジェクトでコミュニティが開発した成果物をベースに、RHELを商用Linux製品としてリリースします。一方、Ubuntu Serverでは、通常版で新機能の実験等を行い、比較的安定したものや必要な機能のバックポート等が行われ、長期稼働を目的としたものがLTS版としてリリースされます。本番環境での通常版の利用もありえますが、問題解決のサポートが必要な場合は、OEMベンダーの保守サポートが受けられるLTS版を利用することになります。OSSのバージョンの関係で安定性を犠牲にしても新機能を使いたいという場合は、非LTS版を導入することになりますが、ハードウェアでの動作確認、OS本体やOSSの機能および負荷試験は利用者が十分に行う必要があります。Ubuntu Serverに限らずコミュニティ版のLinuxやフリーのBSD系OSを採用する場合にも十分な事前テストが必要です。

以下では、スケールアウト型サーバー基盤で比較的利用されることの多いCentOSとの違いも含め、比較表にまとめておきます。