プログラミングの常識を疑え!

あらためて「プログラミング」について考えてみる

さまざまなイメージをもとにその位置付けを考えてみると、「プログラミング」とは、なんらかの記法(人工言語)で「プログラム」を書いて、何らかの「問題」を、何らかの方法で「コンピュータによって解決」する行為、と一般化できるのではないでしょうか。

もちろんこの定義は厳密な定義ではなく、いたる所に議論の余地があるあいまいなものです。「どんな記法で、何を、どこまで書けば良いのか?」「どこまでが自動化可能なのか?」「どのようなシステム構成で、どのようにしてハードウエアを動かすのか?」など、どれもそれだけで1つの連載になるぐらい難しい疑問ばかりです。

例えば、従来はターゲットプロセッサの機械語が最下層であり、アセンブリープログラムを生成するまでがコンパイラの役割でした。しかし、現在の技術水準ならば、LLVMのような抽象実行系をいったん経由し、さらに高度な最適化を狙うという選択肢もあります。そして将来的には、直接サブルーチンをハードウエア化する技術なども実用化され、より選択肢は豊富になるかもしれません。おのずと望ましいプログラムの性質や記述方法なども変わってくることとなるでしょう。

また、「コンピュータによる問題解決」こそが本質であって、プログラミングはそのための一手段にすぎない、とバッサリ切り捨ててしまうこともできるでしょう。

先に行われたLL Future 2008(http://ll.jus.or.jp/2008/)という800人以上が集まった一大イベントのパネルセッション「LLで未来を発明する」においても、100年後のプログラミング言語について豪華なパネラー陣が予想するという企画がありました。

そこでは、プログラミング言語Rubyの設計者/実装者であるまつもとゆきひろさんなどが「100年後の未来では、そもそも誰もプログラミングなどしてないのではないか?自然言語で命令すると、コンピュータが動くような世界になっているかもしれない」というような話をされていました。確かに本物の人工知能が実現し、コンピュータと人間がシームレスに協調できる世界こそが理想なのかもしれません。

しかし現状では、プログラミング以外で人間の意図を正確に伝え、コンピュータを動かす方法論は確立されていません。話の発散を防ぐためにも、本連載ではそこまで未来ではない、数十年後程度について考えて行きます。先ほどプログラムを「人工言語による記述」とあえて位置付けたのは、そのような意味を込めてのことです(また、筆者は、自然言語は本質的にあやふやで、問題の厳密な記述には向いてないと考えており、そのような可能性について多くの疑問点を持っています)。

未来を知るために、まずは歴史を知る

そのために、まずはコンピュータプログラミングの過去数十年の歴史について考えてみましょう。

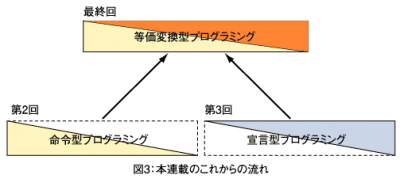

この連載では「命令型プログラミング」と「宣言型プログラミング」という大きな切り口で歴史を見ていきます。そして、それぞれのプログラミングパラダイムにおいて何が不十分だったのかということを考察した後、それらの問題点を解決できると期待されている「等価変換型プログラミング」という新しいプログラミングパラダイムを紹介するという流れで進めて行きます(図3)。

次回は、コンピュータのハードウエアに根ざして発展してきた命令型プログラミングの歴史について振り返っていきます。