2024年冬に開催されたCloudNative Days Winter 2024において、LegalOn Technologiesの杉田 寿憲氏は、「50以上のマイクロサービスを支えるアプリケーションプラットフォームの設計・構築の後悔と進化」と題したセッションを通じて、同社の挑戦とその成果を明らかにした。セッションではLegalOn Cloudの短期間リリースを支えたアプローチ、直面した課題、そして今後の展望について実践例を交えながら紹介した。

プロジェクトの背景と目的

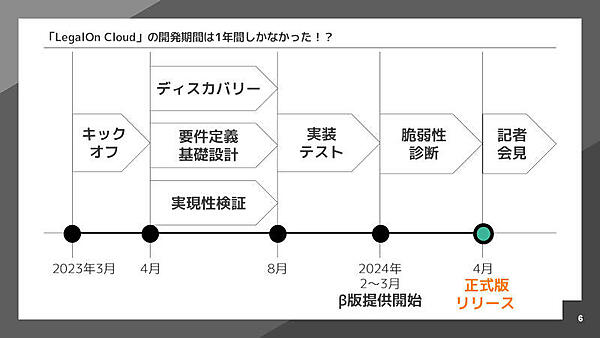

LegalOn Technologiesは「法とテクノロジーの力で、安心して前進できる社会を創る」という理念のもと、契約業務を支援する多彩なプロダクトを展開している。主力プロダクトであるLegalOn Cloudは、同社の既存サービスであるLegalForceやLegalForceキャビネを基盤に、法務ドメイン全般をカバーする新しいプラットフォームとして設計された。このプラットフォームは2023年3月に開発がスタートし、わずか1年後の2024年4月に正式リリースを迎えた。

冒頭で杉田氏は、セッションの目的について「この1年間で直面した数々の挑戦と、それを克服するための試行錯誤の過程を共有したい」と述べている。とくに、50以上のマイクロサービスを統合するというスケールの大きさや、新しい技術スタックを採用するに際しチーム全体で学習曲線を克服した経験は、多くの聴衆にとって興味深い内容であった。

LegalOn Cloudの設計は単なる技術的なプロジェクトではなく、法務業務を効率化し、企業が安心して前進できる基盤を提供するという同社のビジョンを体現している。杉田氏は「このプロジェクトは、法務業務の未来を再定義する挑戦でした」と語り、その意義を強調した。

短期間リリースを支えた創意工夫

LegalOn Cloudの開発は、ゼロベースからのスタートであった。そのため従来のシステムやプロセスをそのまま移行するのではなく、新しい設計思想と技術基盤を採用することで、より柔軟性とスケーラビリティを持つプラットフォームを目指した。

杉田氏は、LegalOn Cloudの開発が1年という短期間で実現した背景として、いくつかの特徴を挙げている。

1つ目は「一からの構築」である。単に既存のプロダクトから移行するのではなく、新しいコンセプトに基づき、技術スタックを一新して設計された。この大胆なアプローチにより、システム全体が現在のニーズに即したものとなった。

2つ目は「短期間での開発」である。既存のプロダクトに加えて、新たな機能を1年間で追加開発する必要があった。この中でスケジュールを遵守しながらも高品質なリリースを目指す工夫が求められた。

3つ目は「50以上のマイクロサービス構成」である。各サービスは機能ごとに分割され、製品機能を開発するチームと、認証や通知といった共通基盤を開発するチームが同時並行で作業を進める構造が取られた。この構造は開発速度の向上に大きく寄与しているという。

開発プロセスを効率化するために、標準ツールの整備が進められた。開発ライフサイクルをカバーする共通のツールを提供することで、各チームが本来の業務に集中できる環境が整備された。たとえば、開発言語やデータベースの選定を統一し、技術スタックを標準化することで、開発や運用の効率を向上させた。

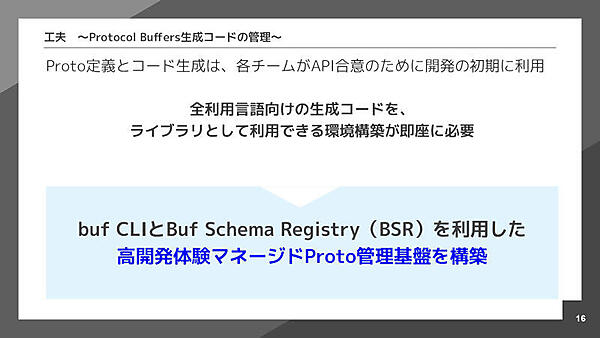

さらに、プロト管理基盤の導入も重要なポイントである。Buf Schema Registry(BSR)を活用し、API設計やコード生成を効率化し、APIスキーマを一元管理し、自動生成されたSDKを各言語で利用可能にすることで、開発チーム間の連携が強化された。この仕組みは、異なる技術スタックを持つチーム間の摩擦を最小限に抑える役割を果たしている。

杉田氏は「これらの工夫があったからこそ、1年という短期間でリリースを実現できました」と語り、開発チーム全体の努力と創意工夫を強調した。

課題と後悔から学ぶ教訓

プロジェクトを通じて多くの成功を収めた一方で、課題も明確になった。杉田氏は「プロジェクトの当初からマルチプロダクトやマルチリージョンへの対応を考慮した設計をしていれば、現在直面している課題の多くを回避できたかもしれません」と振り返る。

まず人的拡張性の課題が挙げられる。開発初期段階では、SRE(Site Reliability Engineering)チームがすべてのインフラ構築を手作業で行っていた。このアプローチは短期的には効果的だったものの、長期的にはスケーラビリティを欠き、開発者が自律的にインフラを管理できる体制への移行が急務となっている。

次に地域的拡張性における制約も明らかとなった。具体的にはGoogle Cloudの命名規則やプロジェクトIDの変更が困難な点などが、現状の海外展開を妨げる要因となっている。とくに米国市場への進出にともない、国やリージョンごとの分離要件を満たすための再設計が必要となっている。

さらにプロダクト的拡張性の不足も課題だ。現在のプラットフォーム設計はLegalOn Cloudに特化しており、他のプロダクトへの展開が困難な状況にある。このため、新たなプロダクトごとに基盤を再構築する手間が発生し、効率が低下している。

拡張性を追求したプラットフォームの進化

これらの課題を克服するため、LegalOn Technologiesはプラットフォームの進化に取り組んでいる。その中心となるのがゴールデンパスと呼ばれる標準化された開発ツールとプロセスの整備である。杉田氏は「開発者が迷わず進むべき道を示し、創造的な作業に集中できる環境を提供することが重要です」と語る。

ゴールデンパスとは、開発者が必要なツールやプロセスを統一された形で提供されることで、技術的な選択や設定に迷うことなく、作業を効率的に進められる仕組みを指す。この整備には、以下の具体的な要素が含まれる。

- 標準化されたツールチェーンの提供(例:CI/CDパイプラインやテストフレームワーク)

- テンプレートやガイドラインの整備により、新規プロジェクトの迅速な立ち上げを可能にする

- 信頼性の高いインフラと自動化されたプロセスを活用して、作業負荷を軽減

ゴールデンパスの整備に加え、地域的拡張性を実現するための構造改革も進行中だ。具体的には、Google CloudプロジェクトIDの命名規則を改訂し、国やリージョンごとの分離が可能な設計へと移行している。この変更には多大な労力がともなうが、中長期的な拡張性を考慮すると避けられない決断であろう。

またプロダクト横断的なモジュール化も進められている。これにより、LegalOn Cloudで構築されたテンプレートやインフラ基盤を他のプロダクトでも活用可能にし、開発効率を大幅に向上させることが期待されている。

杉田氏は「プラットフォームは単なる基盤ではなく、開発者の可能性を広げる道具であるべきです」と語り、ゴールデンパスがエンジニアリング全体の進化における鍵であることを強調した。

今後の展望とプラットフォームの可能性

LegalOn Cloudの開発は、1年間という短期間で多くのマイクロサービスを統合し、革新的なプラットフォームを実現した点において輝かしい成果である。一方、人的拡張性、地域的拡張性、プロダクト的拡張性といったさまざまな課題も浮き彫りになり、さらなる進化の必要性が明確となった。

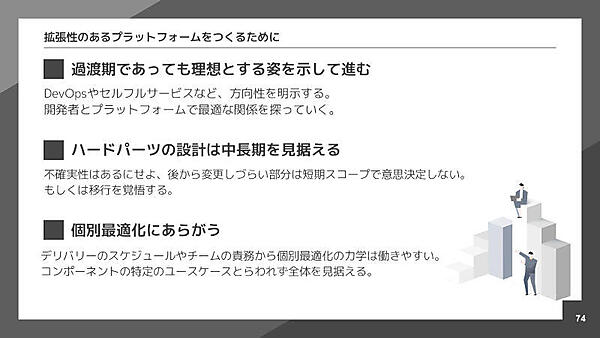

これらの課題に対応するため、拡張性のあるプラットフォームを構築するには、以下の要素が重要であると杉田氏は語る。まず開発者が簡単に利用できる信頼性の高い基盤を整備し、標準化されたプロセスやツールを提供することが必要だ。またプロジェクト間で再利用可能なモジュール化されたコンポーネントを開発し、効率的なリソース利用を実現することも鍵となる。

さらに地域やプロダクトの拡大に柔軟に対応する設計を取り入れることで、今後の事業拡張にも対応できる基盤が求められる。最終的にプラットフォームは単なる技術の集積ではなく、開発者の創造性を最大化し、組織全体の成長を支える戦略的な基盤として機能するべきである。

杉田氏は最後に、「短期的な目標を達成するために柔軟性を持つ一方で、理想的な未来像を常に念頭に置くことが重要です」と未来への展望を示し、セッションを締めくくった。