パブリッククラウドの費用最適化を目的として結成されたFinOps Foundationのミートアップが、2024年12月13日に都内で開催された。The Linux Foundation(LF)の下部組織として創設されたFinOps Foundation公認の日本におけるコミュニティグループが2024年11月15日に結成され、その第一回のミートアップという位置付けのイベントとなる。約90名が参加したミートアップではFinOps FoundationのDirector of Enterprise AdvancementであるDean Bosche氏によるリモートからの基調講演、メルカリと日立製作所のエンジニアによるFinOps X Europeの振り返り、ソニー・インタラクティブエンタテインメントのFinOps実践事例の紹介などが行われた。

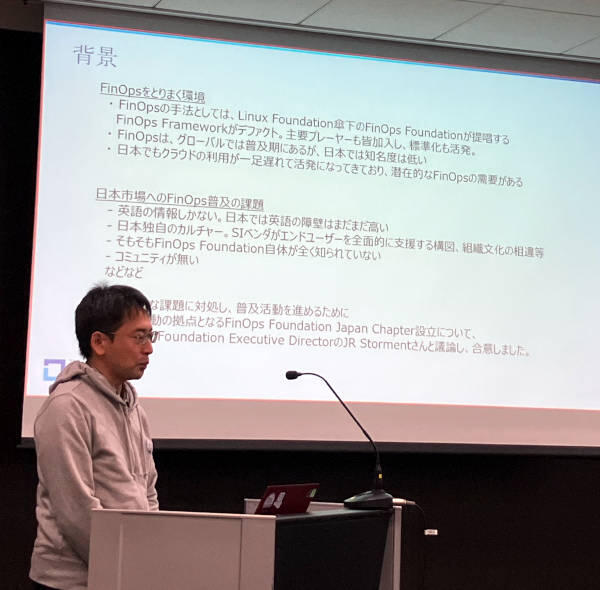

冒頭でLFのエバンジェリストである中村雄一氏が、日本のコミュニティグループであるJapan Chapter結成の背景を紹介した。パブリッククラウドの利用拡大に従って企業内におけるパブリッククラウドの利用が加速した結果、IT部門及び事業部門が調達部門との調整をすり抜けて必要なクラウドリソースを使うことが多発している。従来のIT部門及び調達部門の合意を経てコンピューターが導入され、事業部門が利用するという従来の方式とは異なるため予算管理も困難になり、結果としてパブリッククラウドに支払う費用の増大などが問題視されている。

企業にとっては素早く必要な資源を調達できるという利点はあるものの、予実管理も難しくコストの最適化についてもエンジニアの判断で多めの資源を使ってしまうことでオーバープロビジョニングが発生してしまうという問題点が代表的なものだろう。

この問題に対処するためにFinOps Frameworkという新しいフレームワークを作ってプロバイダー、ツールベンダー、エンドユーザーなどが利用できるように結成されたのがFinOps Foundationだ。グローバルではFinOps Foundationは普及しつつあるが、日本では知名度も低く、英語の情報しかないのが現状だ。それを打開するためにFinOps Foundationの公式グループとしてアマゾン・ウエブ・サービスジャパン、グーグル・クラウド・ジャパン、日本マイクロソフト、日本アイ・ビー・エム、日立製作所、メルカリなどが参加して結成されたのが、FinOps Foundation Japan Chapterという名称のコミュニティとなる。

基調講演

基調講演としてリモートから参加したDean Bosche氏はFinOps Foundationの年次カンファレンス、FinOps Xで発表されたFOCUSのアップデート、FinOpsが適用される領域の拡大の予定などを解説した。FOCUSはFinOps Open Cost and Usage Specificationの頭字語で、クラウドプロバイダーなどから出力される請求データの名称などを統一するための仕様となる。

FOCUSを理解する上では2024年6月に開かれたFinOps Xのセッションを参照するのが適切だろう。このセッションではFinOps Foundationによる解説と実際にFinOpsを実施しているGitLabのエンジニアが登壇して、その実践の状況を解説している。

●動画:FOCUS & GitLab: What is FOCUS, and How to Adopt It

Bosche氏のセッションでは特にFinOpsがカバーするスコープが拡大する予定であることが強調された。すなわちパブリッククラウドだけではなく、オンプレミスのサーバーのコスト管理やSaaSベンダーの請求データにもFinOpsを取り入れて行くことを予定しているという。具体的にはSalesforceやAdobe Creative Cloudなどのアプリケーションレイヤーのサービスが対象になると思われる。

またFinOpsのコンセプトとプラクティショナーを増やすためには啓蒙と教育が必須であることを意識して、2025年4月1日にロンドンでUK&Europe Community Dayが開催されること、年次カンファレンスのFinOps Xが2024年と同じサンディエゴで2025年6月2日~5日に行われることなどが説明された。

Bosche氏は参加者からの質問にも答え、「パブリッククラウドだけではなくすでにオンプレミスのリソースに対してもFinOpsを実践している企業を紹介して欲しい」という質問に「Workdayはオンプレミスからパブリッククラウドへの移行を経験しているFinOpsのプラクティショナーで、カンファレンスでは彼らを紹介し、接点を作ることは可能なのでぜひ、FinOps Xに参加して欲しい」と回答を寄せた。

FinOpsについてはベンダー、ユーザーというこれまでのIT業界の区分けとは異なり、FinOpsを実践している企業、特に実際に手を動かして請求情報の可視化を行っているエンジニアを「プラクティショナー(実践者)」と呼んでいるところが特徴だ。LFの下部組織らしくプラクティショナーやエンジニアを認定する試験や入門のためのオンライントレーニングコースが充実している。これも実際にFinOpsの対象が調達などの管理部門のスタッフであることを想定した発想だろう。

●参考:FinOps Certification and Training

FinOps X Europe 2024の振り返り

ミートアップではFinOps X Europeに参加した日立、メルカリのエンジニアがその体験を紹介。

FinOps X EuropeについてはFinOpsの公式ページにその総括が掲載されているので参考にして欲しい。

●参考:FinOps X Europe 2024 ? Breakout Sessions

●参考:世界で進むAI支出へのFinOpsの適用!「FinOps X Europe 2024」で語られた最新動向や事例の紹介

先に述べたFinOpsがカバーするスコープの拡大については、すでに多くのプラクティショナーが試みられている。それはこのページで紹介されている動画の登壇者が所属する企業名を見ても理解できるだろう。

請求データの統一化の仕様であるFOCUSは、1.1rというバージョンになり、多くのプラクティショナーからのフィードバックを元に改善されていることを紹介。ここではパブリッククラウドプロバイダーに対して利用をコミットすることでコストを削減できるという部分をデータとして取り込めるようになったことが紹介された。

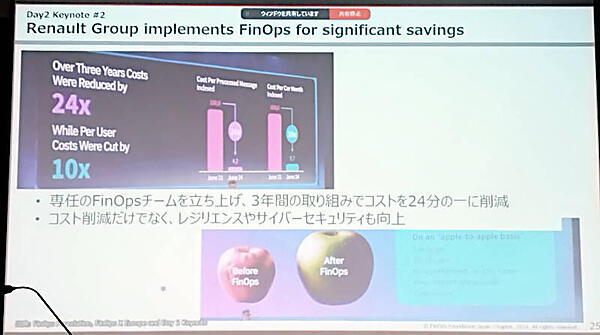

またフランスの自動車メーカーであるルノーの事例も紹介されたと説明し、専任のFinOpsチームが3年間取り組んだことでコストを1/24に削減できたことを紹介。これに関しては全体のコストではなく計算されるコストの単位価格が24分の1になったことであることが、参加者からの質問への回答という形で説明された。

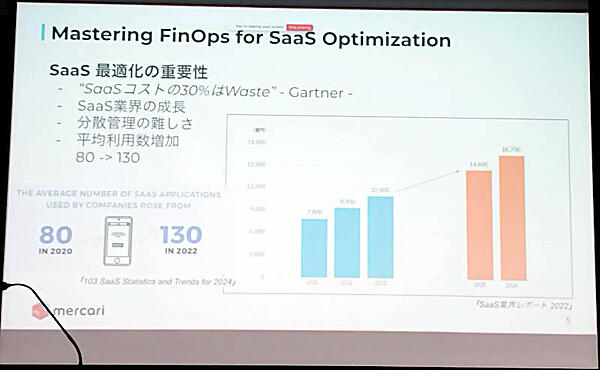

このスライドはメルカリのエンジニアが紹介したトークからだが、Gartnerの調査による「SaaSのコストの30%は無駄である」という結果が紹介された。

SIEによる事例の紹介

最後のセッションはソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)の宮原裕也氏が登壇。

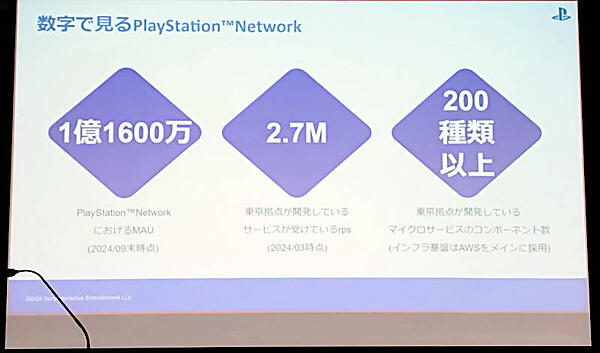

宮原氏はPlayStation Networkの概要について解説。毎月のアクティブユーザーが1億1500万人という巨大なネットワークサービスをAWS上で実装して提供していることなどを紹介した。

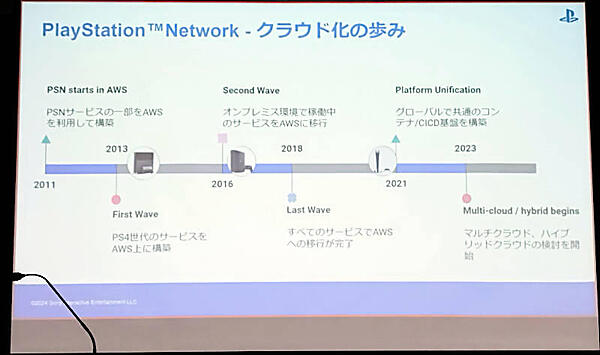

提供当初はオンプレミスのサービスだったものを、徐々にパブリッククラウド(AWS)に移行していった歴史を解説。

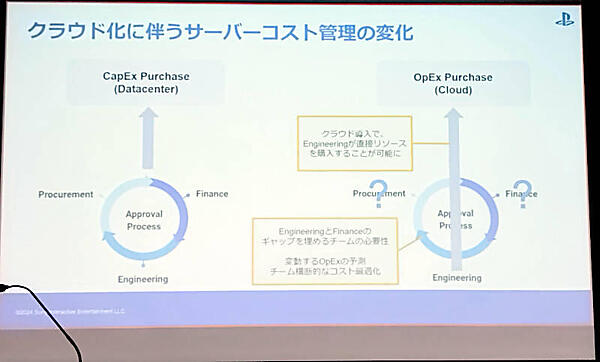

この中で「パブリッククラウドによってエンジニアリングチームが直接コンピューター資源を購入できるようになり、調達部門と財務部門をスルーしていた」状況を解説。ここでも調達の速度が管理部門の関与をなくしてしまった問題点が浮き彫りになっていると言える。

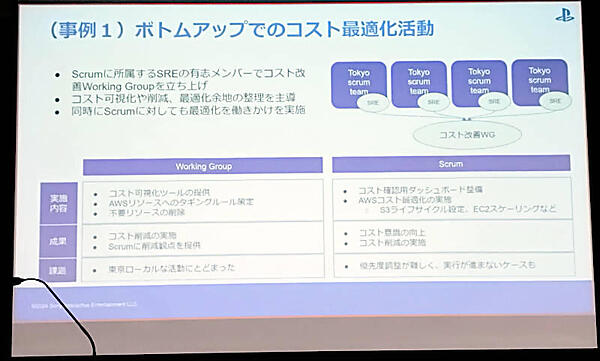

そしてコスト管理を深化させる中で2つの事例ミ紹介。ここではボトムアップのコスト最適化、組織全体のコスト最適化の2方向からのアプローチを解説した。

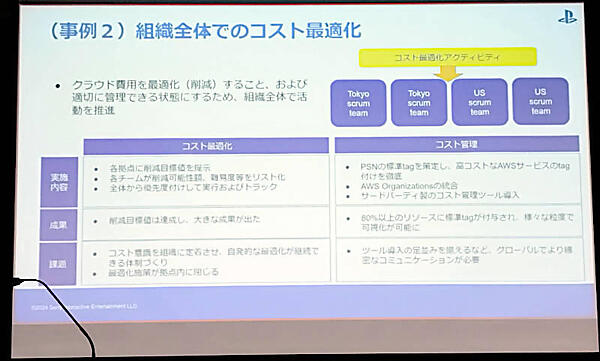

そしてコストの最適化を部分最適ではなく全体最適に広げるために、トップダウンで海外拠点も巻き込んで行ったというのが事例2だ。

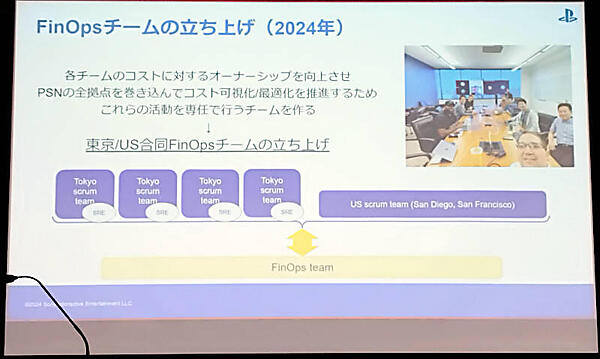

そしてそれぞれの問題点を解消するために専任のチームで行うようになったというのが、2024年現在の状態であると説明。

チームとしてはAWSやそれ以外のコストの可視化などを行うInform、自動化や一括管理を行うOptimize、予実管理の改善を行うOperateという3つのプロセスを繰り返し行うことであると説明した。

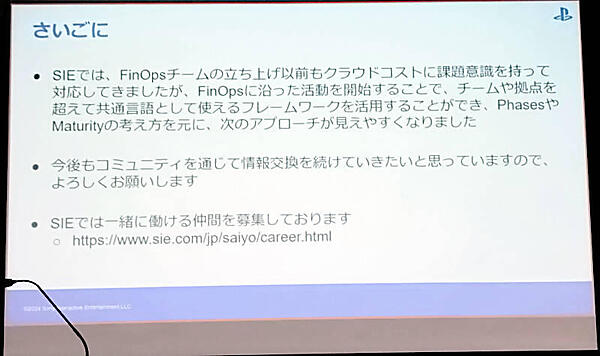

最後にまとめとして、すでにコスト管理は行っていたもののそれを海外の拠点を交えて実践するためにはFinOpsのフレームワークが共有言語として使えて役に立ったことなどを紹介してセッションを終えた。

今回のミートアップは、クラウドネイティブなソフトウェアに関するミートアップとは少し異なり、エンジニアだけではなく調達部門などの管理部門からのスーツ姿の参加者も多く参加していた。新しいビジネスをクラウドで実践したいと思う起業の事業部門にとってもコストの最適化は待ったなしのハードルだろう。

ソニー・インタラクティブエンタテインメントの事例では、特に海外拠点を交えてコスト最適化を行う際の有効な手順としてFinOpsが使えるということを提示した形になった。またFinOps Xは解説セッションと同じくらい参加者同士がコミュニケーションを行い、経験や知見を交換することが重要だと強調され、テックカンファレンス以上に英語での対話力が必要なことが露見してしまったといえるだろう。

今後はオンプレミスやSaaSも対象としたFinOpsが日本企業に変化を与えてくれるようすを、継続的に観察していきたい。