ハイブリッドクラウドやマルチクラウドに代表されるシステムの複雑化を背景に、運用の管理効率化の必要性が強く叫ばれるようになった。そこで大いに活用を期待できるのが、事前登録したプロセスにより多様な作業の自動化を実現する自動化プラットフォームだ。2024年11月28日に開催された「CloudNative Days Winter 2024」において、日本アイ・ビー・エム株式会社でオートメーション・テクニカルスペシャリストを務める江田幸弘氏が登壇し、目指すべき自動化のアプローチと、その実践に向けたツールに求められる要件について解説した。

自動化プラットフォームの

利用が広がらないワケ

多様な業務のデジタル化に伴うシステム増と複雑化を背景に、人手頼りの管理はもはや限界に近付きつつある。その対応に向けた現実解として注目を集めているのが、各種の自動化プラットフォームだ。多くの企業でIT人材不足が叫ばれる中、人手での作業を抜本的に削減できる自動化プラットフォームは、その打開策にもなり得る。

「ただし、自動化プラットフォームは現状、当初の期待ほど利用が進んではいません」と語るのは日本IBMでオートメーション・テクニカルスペシャリストを務める江田 幸弘氏(写真)だ。

理由としてまず挙げられるのが、自動化を取り入れても効果が表れるのは、作成した自動化プロセスが定着して利用されるようになった後からであり、目先のコストは変わらないことだ。自動化ツールの導入には当然、コストが発生するため、「状況がよほど逼迫していなければ、導入は先送りされてしまいがちです」(江田氏)。

また、企業の中には運用リスクの低減に向け、実績のある手順、つまりは手順書通りの人手での作業しか認めていないところもある。そこでの自動化ツールの利用は自己責任を伴い、リスクを負いきれなければ利用を断念せざるを得ない。

担当者のやる気の問題もあるという。たとえ自動化により運用業務を効率化できたとしても、コストを伴っているため、実績を社内で評価してもらいにくい面があるからだ。この状況では、導入に向けたモチベーションが高まりにくいのも当然だ。

自動化プロセスはシステムの見直しなどによる影響を受けるので、ツールを使い続けるためには、都度のメンテナンスが不可欠だ。

「ただし、その作業は属人化しやすく、担当者の変更を機にツールがいわば塩漬け状態となり、利用がそれ以上広がらないことも決して珍しくありません」(江田氏)

目指すべきは

自動化のセルフサービス化/API化

次に江田氏が触れたのは、ソフトウェア開発領域で採用が広がるCI/CD(Continuous Integration:継続的インテグレーション/Continuous Delivery & Deployment:継続的デリバリー&デプロイ)である。短期間でシステムの見直しを繰り返し、継続的な改善につなげる開発手法だが、「そのメリットの1つに挙げられるのが、単調な繰り返し作業の自動化です」と江田氏は解説する。コードの統合、テスト、デプロイの各フェーズにおいて単調で細かな作業は多いが、CI/CDでは改善サイクルの高速化を目指し、単純作業の自動化を推し進める。これにより業務効率化だけでなく、人手ゆえのミスを一掃できるのもメリットだ。

システム開発において、開発チームとデプロイチームが分かれているケースも少なくないが、デプロイの自動化によりデプロイチームへの依頼を抜きにサイクルを回すことが可能になり、開発リードタイムも大幅に短縮できる。これらはまさに自動化のメリットそのものだという。

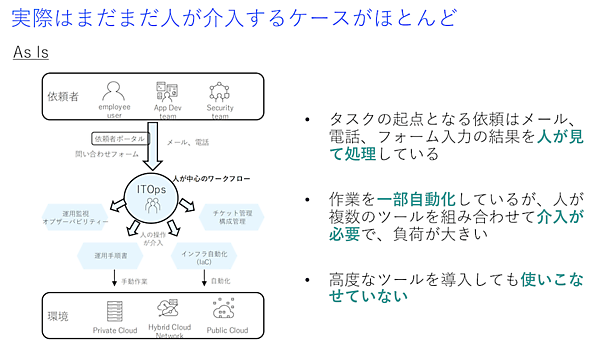

では、企業が今後目指すべき自動化と運用の理想像とはどのようなものなのか。現状を確認すると、実は様々な高機能のツール群を導入している企業であっても、多くの作業で人が介在するケースがほとんどだという(図1)。

「例えば、タスクの起点となる『依頼』の確認は、メールや電話、フォームへの入力などを基に人が判断しています。その後の作業も、一部こそ自動化されていますが、システム連携の要望などには複数のツールを使い人手で対応するケースが大半で、人の作業負荷は高止まりしたままです。高機能なツール群を導入していても、大半はそのツールを使いこなせていないのが実態です」(江田氏)

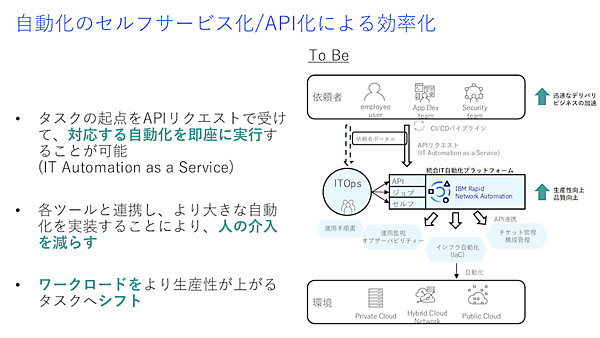

打開に向けたキーワードとして江田氏が提示したのが、「自動化のセルフサービス化/API化による効率化」である。

具体的には、タスクの起点となる「依頼」はAPIリクエストで受け、対応する自動化プロセスを即座に実行できる仕組みを整える。併せて、従来から小規模な自動化プロセスを複数つなぎ合わせて、より大規模な自動化プロセスを実施できる環境を整備する(図2)。

「要は運用での人の介在を極力減らすアプローチです。その結果、浮いたエンジニアの時間を、よりビジネス価値や創造性の高いタスクに当てることが可能になり、人財の有効活用が可能になります。」(江田氏)

自動化ワークフローの

“3つ”の実行方式

その実現に向け活用を見込めるツールとして江田氏が取り上げたのが、IBMの自動化プラットフォーム「IBM Rapid Network Automation」だ。江田氏は、「同ツールはもともとネットワークやITインフラの自動化関連製品を手がける米Pliant(プライアント)が開発し、我々はオンプレミス版をOEMで提供していました。2024年3月にIBMが同社を買収したことで当社製品となり、2024年5月からはSaaS版の提供も開始しました」と解説する。

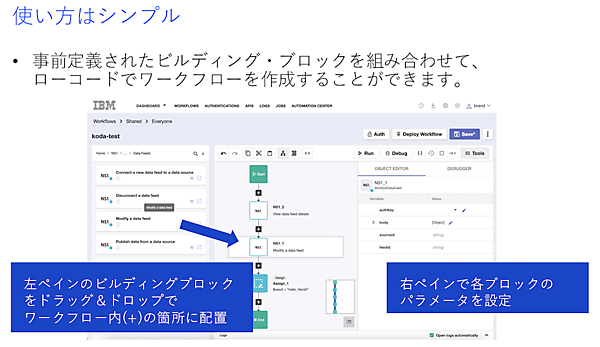

その特徴としてまず挙げられるのは、ローコードによる至ってシンプルな操作で自動化ワークフローの作成が可能な点だ(図3)。

手順を簡単に説明しよう。まず、作成画面の「ワークフローエディター」を見ると、画面左側に各種処理が事前定義された「ビルディングブロック」がいくつも並んでいるのが確認できる。それらをドラッグ&ドロップ操作で画面中央に配置、すると対応した処理が登録され、ビルディングブロックを組み合わせた配置によって一連のプロセスを定義できる。ブロックをクリックすると画面右側にパラメータ設定画面が表示され、そこに入力するだけで実施が可能だ。

「ビルディングブロックには制御系のほか、SSHやFTPなどのコマンド発行や、Excelファイルを扱うためのものも用意されており、多様な自動化に柔軟に対応できます」(江田氏)

自動化の実行方式は次の3種類が用意されている。1つ目が「API」だ。IBM Rapid Network Automationが簡易的なAPIゲートウェイ機能を備えている点を活かした実行方式であり、APIのエンドポイントの作成と、そこへのワークフローへの紐づけを通じ、外部からのHTTPリクエストなどをトリガーにワークフローを実行させることが可能だ。

2つ目が「ジョブ」だ。事前のスケジューリングにより定められた日時にワークフローを実行する方式で、繰り返して実行する設定も行える。

3つ目が「セルフ」である。操作画面である「Automation Center」に任意のワークフローを「タイル」として登録し、タイルのクリックにより任意のタイミングで実行する方式である。

独自の自動化がもたらす

“3つ”の価値

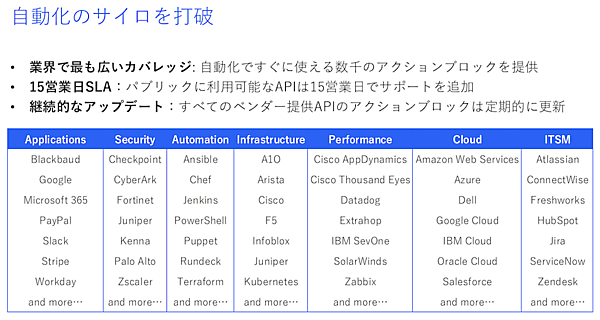

IBM Rapid Network Automationによって企業には次のような価値がもたらされるという。まずは「サイロ化の打破」だ(図4)。

「IBM Rapid Network Automationは、自動化だけでなく、オブザーバビリティやITSMのためのツールでもあります」と江田氏。その特性から、テクノロジースタックを横断して利用でき、サイロ化の打破を通じてプラットフォーム間の迅速な接続や同期だけでなく、プラットフォームをまたぐ大規模な自動化プロセスを容易に作成することが可能となる。

次が「既存の自動化の強化」だ。自動化ツールにはAnsibleやTerraformなども存在するが、IBM Rapid Network Automationはそれらで作成した自動化をそのままワークフローに組み込んでの再利用が可能だ。PythonやJavaなどによる既存スクリプトのワークフローへの組み込みにも対応し、既存のワークフローをベースに自動化を順次、拡張することができる。

最後が「自動化のガバナンス」だ。自動化に対する適切なアクセス権を設定する機能として、IBM Rapid Network Automationにはロールベースのアクセス制御機能などが用意されている。また、ダッシュボードでは自動化ワークフローの使用状況/頻度の把握が可能であり、作業頻度の多いワークフローを中心にガバナンスを確保しつつ、適切に自動化を拡張できる。

プロビジョニング作業の

95%の自動化を達成

その活用を通じて大きな成果を挙げる企業もすでに少なくないという。グローバル展開するとあるヘルスケア企業は、1万拠点のSD-WANとWi-Fiのオンボーディング作業の自動化に取り組み、数日かかっていた所要時間をわずか20分にまで短縮させることに成功している。

また、年間で1万5000の仮想マシンを新たに立ち上げていた大手通信プロバイダーは、プロビジョニングの設定と自動化に取り組み、今では作業の95%が自動化されているという。

とある政府のエネルギー機関ではオブザーバビリティと連携した活用を推進。アラート対応の自動化を推し進めることで、今では人手で対応すべきインシデント数を4分の1にまで削減させている。

「生成AIにより多様な情報の効率的な収集が可能になりました。そこで察知したインシデントなどへの迅速な対応に向け、自動化プラットフォームの重要性は今後、さらに増すはずです。IBM Rapid Network Automationを“武器”に、自動化のサイロの打破を推し進め、さらなる“効率”を手に入れてください」(江田氏)

- この記事のキーワード