シナリオとケースの作り方

シナリオとケースの作り方

筆者が初めて結合テストの仕様書を作成する際、何から作成してよいかさっぱりわからなかった記憶があります。そうこうしているうちに時間ばかりが過ぎ、焦りが募っていきました。今思えば、それは「シナリオ」と「ケース」をどう作ったらよいかピンときていなかったからでしょう。そこで、結合テストに出てくる「シナリオ」と「ケース」について整理してみたいと思います。

シナリオとは「受注業務」「発注業務」「請求業務」「支払業務」といった業務の単位と考えるとわかりやすいでしょう。その単位をシナリオとし、これが結合テスト仕様書の単位にもなります。またこれには通常、上流工程で作成した業務フロー図が対応します。したがってシナリオ=業務の単位=結合テスト仕様書の単位=業務フロー図の単位となるのが基本です。

また、ケースとはシナリオ内での場合分けと考えるとよいでしょう。例えば、支払業務を1シナリオとして結合テスト仕様書を作成したとしましょう。この場合、そのシナリオ内のケースとしては支払方法によって場合分けをすることができます。そうすると、支払方法のケースとしては、ケース1:振込、ケース2:手形、ケース3:銀行引落、ケース4:相殺のようになります。実際にはこれに部門などの条件も加わり、もう少し複雑なケースが作成されます。

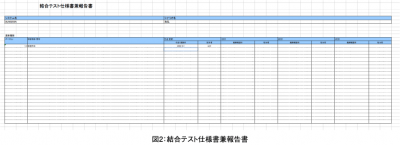

では、「DUNGEON」テンプレートの「結合テスト仕様書兼報告書」を見てみましょう(図2)。結合テスト仕様書兼報告書のフォーマットは、こちら(http://www.thinkit.co.jp/images/article/140/4/14042.zip)からダウンロードできます(14042.zip/10.1 KB)。

タイトルには業務名が記されており、業務単位でのシナリオが作成されていることがわかります。また、シートが複数に分かれていますが、これらは上記のケースごとに1シートとなっています。つまり「DUNGEON」では1シナリオ=1仕様書、1ケース=1シートの対応となっています。

上記のような観点から、結合テストの準備で何をしたらよいか困った場合は、まずどんなシナリオを作成すべきか洗い出すために、業務の単位を並べてシナリオ一覧を作成することから始めるとよいでしょう。

- この記事のキーワード