2021年6月18日、JFrog Japan株式会社の主催による、開発者のためのDevOpsカンファレンス「DevOps Kaigi ’21」がオンラインで開催された。最新のCI/CD、パッケージ管理、セキュリティ、DevOpsの活用方法などが事例を交えて紹介され、DevOpsの実践者たちからはリアルな経験談を聞くことができた。ここではそのサマリーをお伝えしていく。

ソフトウェアで実現される

2025年のニュースの見出し

冒頭にスピーチしたのは、米JFrogのCEO、Shlomi Ben Haim氏だ。JFrogは2020年に株式公開を果たしている。Haim氏は「2020年は忘れられない年になりました。私は全ての企業がDevOps企業になると示唆しました。そして今はあらゆる環境がハイブリッドであり、そこで柔軟な運用を実現したいと考えています」と語った。

リモート環境で開発が進められるようになって開発拠点が分散される状況で重要になるのは、よりセキュアであることだ。Haim氏は米国のソフトウェア会社であるSolarwindsがサプライチェーン攻撃を受けたことに触れ「教訓にしなければなりません」とセキュリティの重要性を強調した。

DevOpsは、あらゆる分野でのソフトウェア利用を後押ししていく。Haim氏は「世界中の銀行の窓口が縮小されアプリになり、医療機関はオンラインで診療するようになり、自動運転車専用の道路が整備され、食べ物は自動で調理されて届けられるということが2025年のニュースの見出しになります」という予想を示した。その上で「これがデジタルトランスフォーメーションです」とHaim氏は語り、「JFrogはそれを実現するために開発者が開発をスムーズで簡単に、セキュアかつ迅速に、最終ゴールまで到達できるようになるLiquid Softwareの世界というビジョンを2017年に示しました。そして今、Liquid化は進んでいます」と語った。

Liquid Softwareの世界では以前のような「フロントエンジニア」とか「バックエンドエンジニア」という区別はない。誰もが「フルスタックエンジニア」となり、エンドツーエンドで開発サイクルをカバーし、その中核にセキュリティがある。

最後にHaim氏は「ソフトウェアの開発者はデジタル時代の変革者になります。2025年のニュースの見出しを作るのは私たち全員です」とカンファレンスの参加者に呼びかけた。

JFrog Platformが実現する

水の流れのような開発スタイル

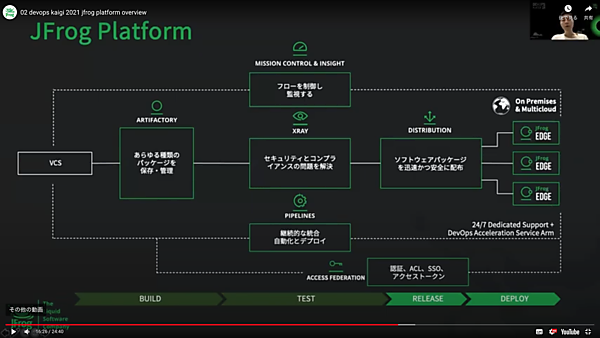

続いて、JFrog Japanのシニア・ソリューション・エンジニアの三宅剛史氏から「JFrog Platform」についての概要の紹介があった。JFrog Platformはビルドから本番環境までカバーするプラットフォームで、ソフトウェアを安全に必要な場所に届けて実装するための機能が装備され、エンドツーエンドのパイプラインが提供されている。

今や自動車やエアコンなどあらゆるものがソフトウェアで動いており、そこではアップデートが重要になるが、アップデート中に停止できないのものもある。ソフトウェアの開発段階から実装までのアップデートをサポートするJFrog Platformが目指しているのは、ソフトウェア開発におけるファクトリー・オートメーションだ。

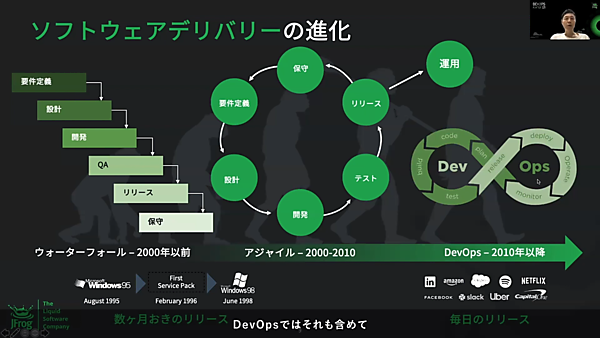

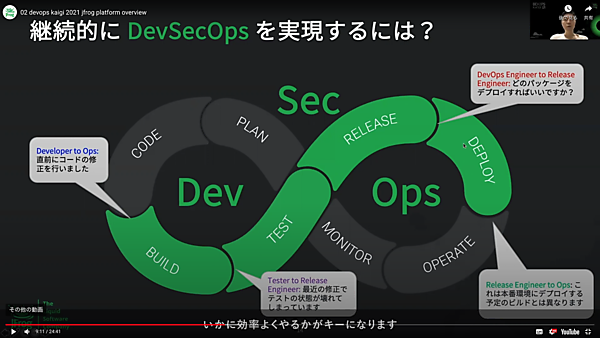

これまでソフトウェアのデリバリーは、ウォータフォールからアジャイル、そしてDevOps、DevSecOpsへと進化してきた。DevSecOpsはDevOpsのプロセスにセキュリティが自然な形で刷り込まれたものだ。

DevOpsからは開発と運用は8の字のループで結ばれている。ただ、迅速さや頻度を追求する「開発」と、失敗のない展開や迅速な復旧、サービスの可用性を追求する「運用」は、相反する関係に陥りがちだった。

「しかし、DevOpsエリートと言われる人たちはスピードと安定性という相反する指標を両立させ、開発と運用が協力して迅速にリリースしています。そこに今ではセキュリティが自然に組み込まれています。鍵になるのは8の字のループをいかに切れ目なく効率に進められるかです」と三宅氏はJFrog Platformの目指す世界を示す。

そのポイントはバイナリファイルの取り扱いにある。アプリケーションを構成するバイナリファイルは全てに影響を与えかねない存在だ。しかもCI/CD、DevOps、マイクロサービス化、コンテナ化といったバリエーションが広がることによって、バイナリファイルの数や種類は増えている。

「このバイナリファイルを効率的に管理するのがJFrog Platformの役割です。しかも様々な技術を標準化して1つのプラットフォームでまとめて扱うことができるようになっています」と三宅氏。実際にコアとなるあらゆる種類のパッケージを保存し、管理する「JFrpog Artifactory」は29ものパッケージタイプに対応している。

JFrog Platformはこの他にもセキュリティやコンプライアンスの問題を解決する「JFrog Xray」、自動的にCI/CDを実行する「JFrog Distribution」と「JFrog Edge」、継続的な統合自動化とコードから本番までのパイプライン全体を管理する「JFrog Pipelines」、そしてDevOpsのパイプライン状態をダッシュボードで可視化して一元管理を実現する「JFrog Mission Control」などのモジュールから構成されている。

「実際にバイナリファイルの旅に合わせて必要な機能が提供されます。ソフトウェアは最初に物流倉庫であるJFrog Artifactoryに格納され、JFrog Xrayで検品を受け、JFrog Distributionによって安全に運ばれ、JFrog Edgeによって適切な場所に納められます」と三宅氏はJFrog Platformの全体像を解説する。

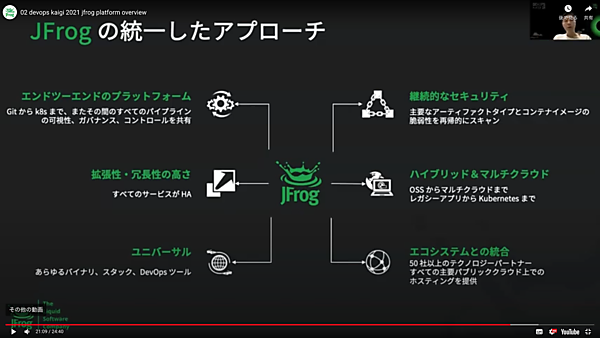

そこには統一されたアプローチとエンド・ツー・エンドの自動化が実現され、全てのサービスがHA化されていて、継続的なセキュリティが確立されている。このJFrog Platformはオンプレミスでもクラウドでもマルチクラウドでも稼働し、50以上の他社ソフトとも連携しているので、使っているツールをそのまま利用することも可能だ。

「JFrog Platformにより水が流れるように切れ目のないDevSecOpsが実現できます。それこそが私たちのビジョンであるLiquid Softwareの世界なのです」と三宅氏は講演を締めくくった。

楽天モバイルを支える

完全仮想化のインフラ運用

移動体事業者として自社のネットワークを保有し、携帯電話サービスを提供する楽天モバイル。そこで次世代ITインフラの設計・構築をリードする橘 和宏氏は「携帯電話のビジネスモデル変革の鍵は完全仮想化にありました」と語る。

これまでの通信キャリアはコアのネットワークに専用のハードウェアを使用し、独自のネットワークを構築してきた。しかし、最後発である同社では当初から通信インフラの仮想化や運用の自動化の実現を目指してきた。

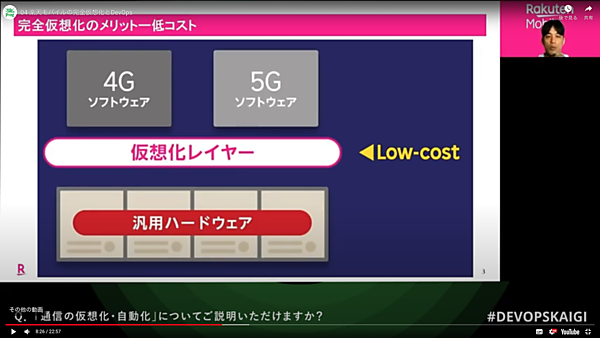

「従来の方法は安定性が高い反面、費用がかかり、それが料金に反映されていました。当社では、使用する機器をできるだけ汎用性の高いものに絞り込み、機能はソフトウェアで実現するという方法に拘りました。完全仮想化によってベンダー依存から脱却し、コスト低減を図り、その結果を料金に反映させることを目指してきたのです」と橘氏は語る。

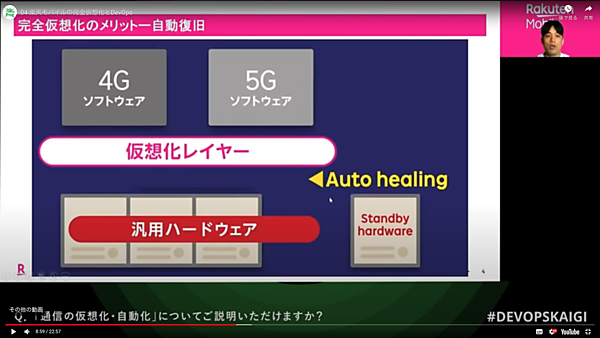

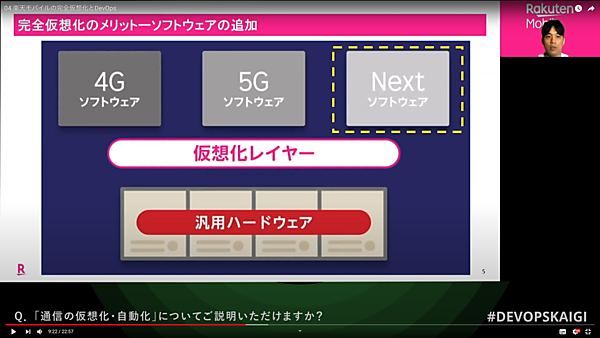

ソフトウェアによる完全仮想化のメリットはコスト面だけではない。ハードウェアを汎用性の高い機器にすることで、障害発生時にも代替機が入手しやすい。仮想化されたレイヤーの元で交換するのもの容易だ。「機能を追加するにもソフトウェアを更新するだけですみます。今後導入される6G、7Gにもソフトウェアで対応できます」(橘氏)。

完全仮想化という取り組みは、同社のインフラ構築の早期化にも大きく貢献した。わずか1年という短期間で通信インフラの運用管理を実現している。それを支えたのがDevOpsだ。橘氏は「DevOpsによって開発と運用の対立構造を解消し、コードによってインフラを管理しています。開発も運用のどちらの比重も大きく、DevOpsは当然の流れでした」と話す。

同社では、DevOps実現のためにJFrog Platformを導入した。評価したのは、信頼性、セキュリティ、業界標準という3点だ。橘氏は「個人情報を扱うために、セキュリティが担保されている点は特に重要でした。CI/CDによってシステムを止めずにソフトウェアを更改できることも大きなメリットです」とメリットを語った。

広がるDXの世界では

DevSecOpsが標準になる

日本のDXには2つの側面がある。既存のビジネスをデジタルで効率化することと、デジタルで新しいビジネス領域を創造することだ。しかし多くの場合、前者のPoCで終わってしまうことが多い。その原因について日立製作所の広瀬雄二氏は「既存のシステムがよくできていて改善の幅が少ないこと」にあると見る。

「しかし、近年ではデジタルで新しいビジネスを創る取り組みも始まっています。そこで関心が高まっているのがセキュリティです」と広瀬氏。新しいビジネスを創る場合でも既存のシステムと融合することが多く、セキュリティは外せない。金融機関が手がけるキャッシュレスサービスなどがその典型だ。バックエンドのシステムがAPIで外出しされるようになり、開発段階からセキュリティを考慮することが必要になる。日立製作所がDevOpsツールとしてJFrogを採用している理由もそこにある。

「開発環境の自動化には継続して取り組んでいます。ただ、使われるテクニックは時代に応じて変化してきました。JFrog Platformではパイプラインが自動化され、CI/CDにセキュリティ機能が装備されているため、より素早く確実に開発ができるようになります」(広瀬氏)。

今、デジタルの世界は大きく広がっている。日本国内だけではなく、海外と連携してソフトウェアを開発するケースも増えてくる。そこでの開発スタイルについて広瀬氏は「細かい部分では異なるところもありますが、リポジトリなどコアとなる共通部分は変わりません。大きくは1つの絵姿になると思います。そこではDevSecOpsが標準になるでしょう」と指摘する。

そこで重要になるのが、伴走するパートナーの存在だ。CI/CDのパイプラインを構築するサービスを提供しているベンダーも多い。「知っていることと、実際にやることでは大きな差があります。まず走らないと得られるものはありません。パートナーを見つけてまず取り組んでみてください」と広瀬氏はアドバイスした。

ピザ2枚ルールのチーム編成で

ビジネスを加速させたAmazon

ユーザニーズに迅速に応え、継続的にビジネスを刷新してきたAmazonにとってDevOpsは大きな武器となってきた。開発チームと運用チームのコンフリクトを解消し、開発スピードを上げるために、“文化”、“実践”、“ツール”という3つの柱でDevOpsに取り組んできたという。

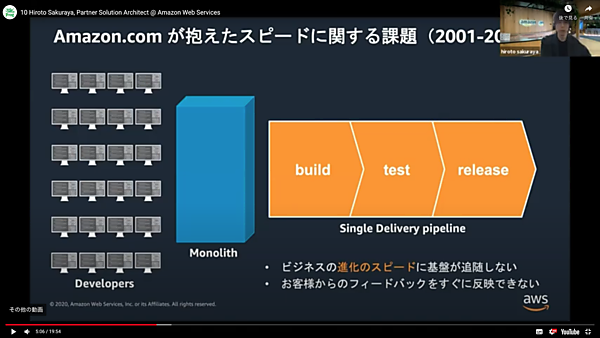

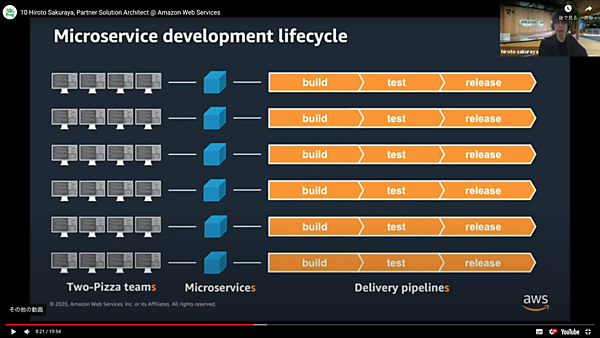

Amazonの櫻谷広人氏は「特に重視してきたのが、失敗を責めない、オーナーシップで進めるといった“文化”です。2000年頃の米Amazonのシステムは巨大なモノリスで、ビジネスの進化のスピードに追いつけませんでした。そこでモノリスをマイクロサービス化するのと並行して開発チームをTwo-Pizzaチームに分割しました」と話す。

チームをピザ2枚で食事が済む規模の8名から10名程度で構成し、そこに全ての権限を与えることで、スタートアップのように自律して動けるようにしたのだ。そして「You Built it,You run it」、作った人が運用することを徹底し、パイプラインを増やすことで、2014年には約5000万回のデプロイを行ったという。

「ポイントは、組織全体が疎結合で自律的に動くようになっていることです。主体性を重視してチームに全権限を与えるとともに、データを含めて全てを公開し、APIを介してサービスが連携するというルールが徹底されています」(櫻谷氏)。

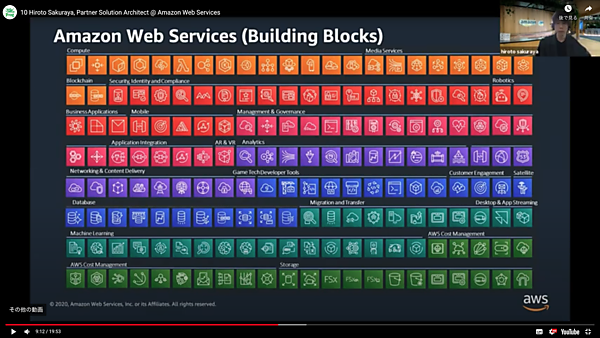

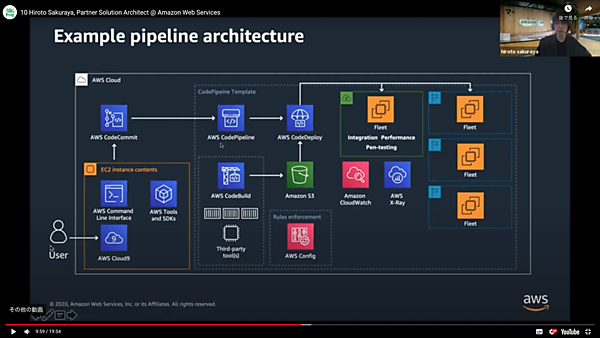

こうしてサービスを進化させ、急成長を遂げた同社は、内製化してきたツールの提供も行ってきた。それがAmazon Web ServiceのBuilding Blocksである。「好きなツールを選んで組み合わせて利用できるので、それぞれの企業が自社に最適化してDevOpsを進められます」と櫻谷氏はそのメリットを語る。

例えば、パイプラインを構築する際に自動で次に進むところと、人手による承認を挟むところのフローを組み合わせるといった、自社のオリジナルなものにできる。サードパーティのツールとも連携が可能で、試しに使ってみて感触を確かめるという従量制ならではのメリットもある。

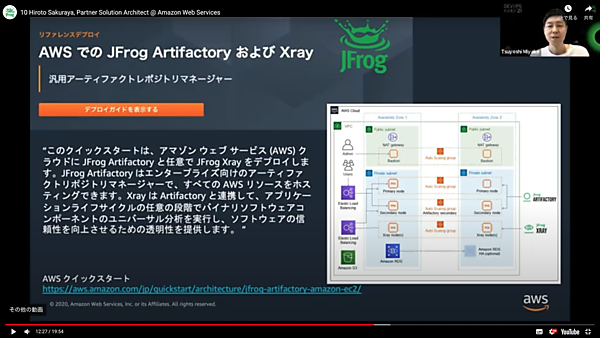

JFrog PlatformもAWSクイックスタート上で提供されていて手軽に試すことができるが、JFrog EnterpriseがAWSマーケットプレイスで提供され、エンタープライズの機能が30日間無料で利用できるという。こちらも検討してみてはどうだろうか。

- この記事のキーワード