KubeCon+CloudNativeCon North America 2024から、GitLabのChief Product OfficerであるDavid DeSanto氏のインタビューをお届けする。GitLabはDevSecOpsのための包括的なツールチェインを提供するベンダーで、DeSanto氏は2019年に入社し、現在はChief Product OfficerとしてGitLabの製品全体の責任者である。

簡単に自己紹介をお願いします。

DeSanto:私はGitLabのChief Product OfficerのDavid DeSantoです。2019年にGitLabに入社しましたが、その前はSpirent Communicationsというところでセキュリティのリサーチに携わっていました。その前もNSS Labsという会社でセキュリティに関わっていました。その2社は企業が実装しているセキュリティシステムをテストする業務をメインにしていましたので、企業がどんな脅威にさらされているのか? について知識と経験を得ることができました。

現在はプロダクトチームの管理だけではなく、ユーザーがプロダクトを使う時の体験を改善するUser Experienceチーム、プロダクトの売上を伸ばすためのGrowthチームも私の配下にあります。もともと私のキャリアはデベロッパーからスタートしていますが、その後にセキュリティの領域で仕事をして脆弱性や攻撃に関するリサーチと検査を担当してから、現在はGitLabでプロダクトの責任者として仕事をしているということになりますね。SpirentやNSS Labsで脆弱性や攻撃からの防御を担当したことが今の仕事にも活かされていると思います。

GitLabについては多くのIT管理職がGitHubと混同している可能性がありますが、それについては?

DeSanto:エンジニアにはある程度、違いが伝わっているかもしれませんが、その誤解に関してはある程度は仕方のないことだと思いますね。どちらもGitという文字列から始まって英字6文字の会社名なので(笑)。エンジニアにとっては、オープンソースのソースコードを探す時はGitHubを、それをビルドしてテストを行う際にコンプライアンスを実装したいとか業界の規制を実装したいというニーズがある場合はGitLabをというように理解してもらえたらイイかなと思います。

実のところGitLabは、ガートナーが2024年版として発表しているMagic QuadrantにおいてAIコードアシスタントという部門ではGitHubと並んでリーダーとして認められているんですよ。

GitLabにとってのチャレンジはなんですか?

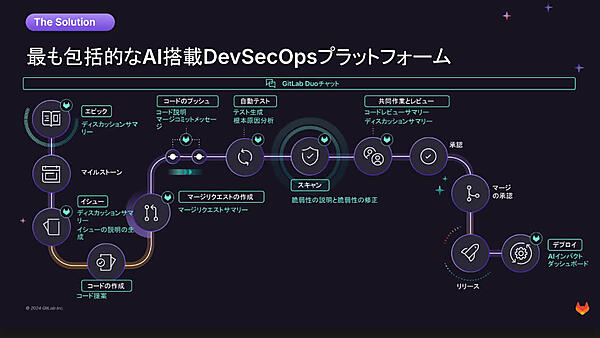

DeSanto:GitLabはプロダクトを中心とした会社なので、最も大きなチャレンジはプロダクト開発の速度を落とさないことですね。もう一つ別のチャレンジを挙げましょう。GitLabの差別化のポイントのひとつはソリューションがサイロに分かれておらず、包括的なソリューションであることなんですが、このことは実際に使ってもらわないとわかってもらえない場合が多いのです。我々のプロダクトを使う前にさまざまなセキュリティのソリューションを導入していた企業は、多くの場合、それぞれのソリューションがサイロの中に孤立していることを体験します。GitLabのソリューションはソフトウェアを開発する前のアイデアをディスカッションするところから最後にソフトウェアをリリースするプロセスまで全行程をカバーしていますので、そこに価値を見出してもらえるようになることが必要ですね。

GitLabにはAIを使ったDevSecOpsのプラットフォームとしてDuoがありますが、それについても説明をお願いします。

DeSanto:Duoは2023年にアナウンスを行い、正式版は2024年に公開したAIを使ったプロダクトのブランドですが、単にコードサジェストを行うだけではなく広範囲に多くのDevSecOpsのプロセスを支援するソフトウェアになります。Co-pilotと同じようにデベロッパーやセキュリティエンジニアと一緒に(Duo)働くというのがその名前の由来ですが、私はマーケティングの担当ではないので、Duoという名前そのものについては特にコメントしないでおきます(笑)。

注※:この画像はインタビューの後日に行われたブリーフィングでGitLab日本法人から提供されたスライドより抜粋している。

DeSanto:現在のソフトウェア開発におけるAIの使われ方はCo-pilotに代表されるようにコードの生成が主なプロセスですが、実際のところデベロッパーはコードを書く以外のプロセスに多くの時間を割いています。そのような実態に照らして考えると、コード生成だけではなくソフトウェア開発のすべてのプロセスに対してAIを応用するという発想が必要だと思います。コードアシスタントはコレ、セキュリティはこの会社のプロダクトということではなく、すべてのプロセスが繋がっているわけですから、それを包括的に支援するプロダクトが必要だと思います。それがGitLabの差別化のポイントですね。

営業以外がDeSantoさんの責任ということになりますのでこの質問は畑違いかもしれませんが、日本の顧客が日本でのビジネスをする外資系IT企業と取引を行う場合、日本にパートナーがいることを要求することは多いと思いますが、日本でのパートナー戦略はどうなっていますか?

DeSanto:日本には多くの先進的な企業が存在していることは知っていますし重要な市場だと思っています。日本ではクリエーションラインやNTTデータという経験豊富な企業がパートナーとなっていますので、その部分についても安心していただけるのではないかと思います。ちょっと話は変わりますが、プロダクトの日本語化もちゃんとできていますので、その部分でも満足していただけると思っています。

日本のエンタープライズ企業に関わらず多くの場合、ソフトウェア開発を行うエンジニアが社内に存在せずにシステムインテグレーターやその先の外注先のエンジニアが実際のコードを書くことが発生します。そういう状況でDevSecOpsのフローを回すというのは難しいのではないですか?

DeSanto:それは日本だけではなくヨーロッパの多くの企業が抱える問題点ですね。実際にデベロッパーが社内におらず、ベンダー側にいるというのはアメリカでもあるケースです。その場合でもユーザーの権限を集中的に管理する機能がありますので対応は可能だと思います。

生成型AIに関してはモデルを学習する際にどのデータを使うのか? という問題があります。それに関しては?

DeSanto:GitLabのSaaS版はいわゆるクラウドサービスとして提供しますが、その場合にDuoが使うモデルはすべて公開されているデータで、企業が持つデータを使うことはありません。逆に言うとユーザーが自身でGitLabのソフトウェアをホストする場合、我々はこれをSelf-Managedと呼んでいますが、その場合には企業が持つデータをモデルに追加して使えます。

DeSanto氏が説明した通り、GitLabはGitHubと混同されることが多いのだろう。差別化のポイントを即座に回答してくれたことが印象的なインタビューだった。ブランディングや露出を増やすことについてはGrowthチームとマネタイゼーションも自身の責任範囲にあることから気にはしているようだが、これからの課題といったところだろう。GitLabがユニークなのは完全リモートの企業であることに加えて、社内向けのマニュアル(ハンドブック)が一般に公開されていることだろう。

●参考:https://handbook.gitlab.com/

企業としてのフィロソフィーやビジョン、戦略だけではなく営業のやり方から採用、プロダクトのリリースに関するアナウンスのやり方までほぼ会社のマニュアルがそのまま公開されている。ここまで公開することで隠された仕掛けがなく誰もが会社の動きを理解できるというのは非常に珍しいと言える。日本のベンチャー企業も参考にしてみるべきだろう。