KubeCon+CloudNativeCon Europe 2024の併催イベントCloud Native Wasm Dayから、フランスの通信会社Orangeによるユースケースのセッションを紹介する。プレゼンテーションを行ったのはYann Cardon氏、Orangeのシニアソフトウェアアーキテクトだ。

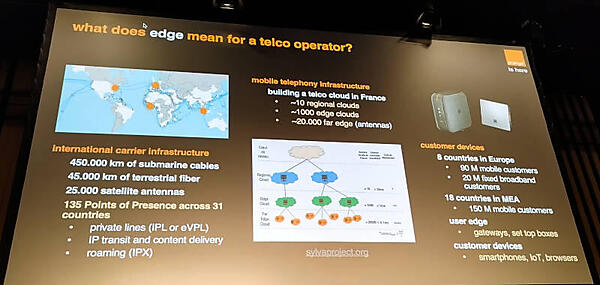

Cardon氏はテレコムキャリアにとってのクラウド、エッジについて概要を説明。ここではヨーロッパをカバーする45万キロメートルにも及ぶ通信回線や4万5千キロメートルの光回線などを示して、キャリアの回線と設備が多層的なシステムであることを示した。

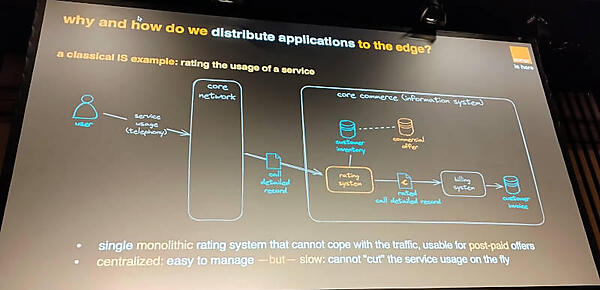

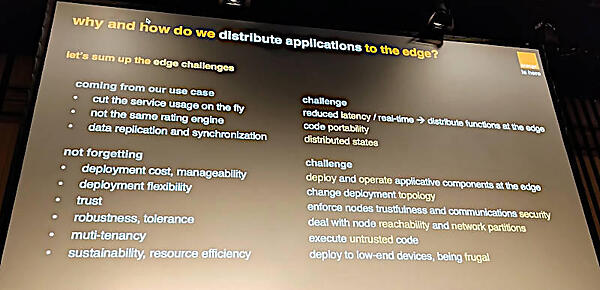

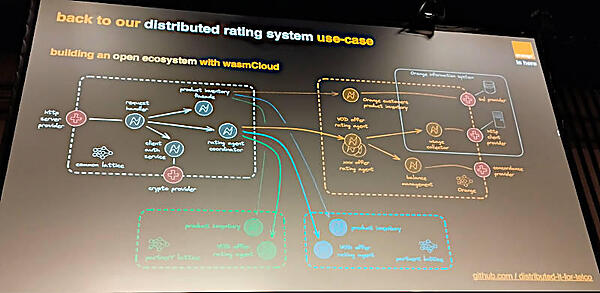

そして分散型アプリケーションが必要となる背景について、サンプルとして契約者の課金の状況によってサービス利用の可否を判断するシステムを使って説明。課金データベースを中央で集約したシステムでは、契約者が課金をした際にリアルタイムでの反映が難しく、遅延が発生してしまうと説明し、エッジ側の課金状況の確認とサービスの提供の可否を判断できるシステムが求められていたと解説した。

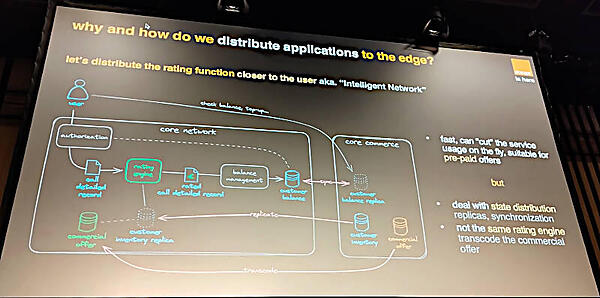

そのためにネットワークの部分と課金システムを分離する場合を解説。その場合はいかに状態を同期させるかという問題が残る。そして利用者の課金状況を評価するシステムもコアのシステムとは異なる可能性があると説明した。

そしてエッジとコアを分離することについては、遅延を抑えることと課金状況によってサービス利用の可否を即座に行えるという利点がある反面、エッジ側でのアプリケーション実装のコストと互換性の問題、状態を維持するための仕組みを作り込む必要があることなどを挙げた。

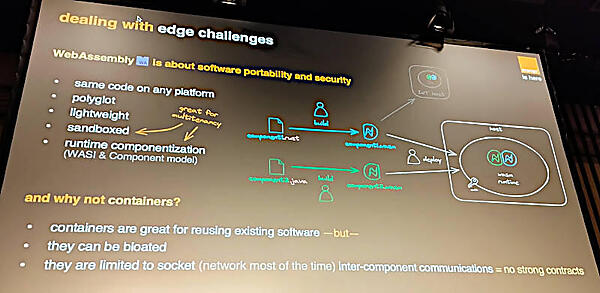

ここからこのようなニーズに対してWebAssemblyとそのプラットフォームであるwasmCloudがどうやって解決したのかを解説した。

このスライドでは「どうしてコンテナを使わなかったのか?」に注目するべきだろう。ここでは既存のアプリケーションをそのまま使う場合であれば良いが、そうでない場合には肥大化してしまうことと通信がソケットベースになってしまうことを欠点として解説した。

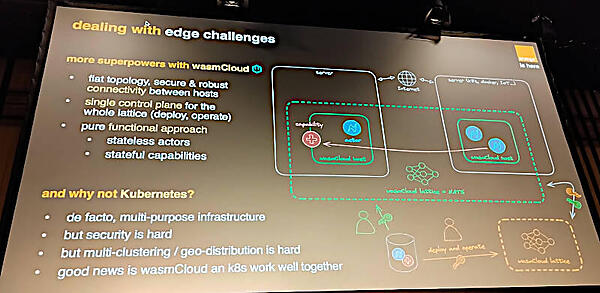

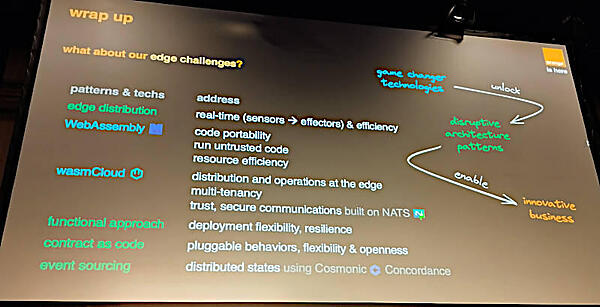

wasmCloudを採用した要因について解説したこのスライドでは、NATSをベースにしたwasmCloudのネットワーク機能であるLatticeの利点について説明。ここでも「どうしてKubernetesを使わなかったのか?」という点について説明を行っており、セキュリティを確保するのが難しい、マルチクラスター、特に異なる地域にまたがっての実装が難しいことを挙げた。しかしコアの部分にはKubernetesを使っているとして、KubernetesとwasmCloudが協調できることを挙げていることにも注目したい。Actorモデルに従って小さなサービスを実装できるという部分もwasmCloudの特徴と言えるだろう。

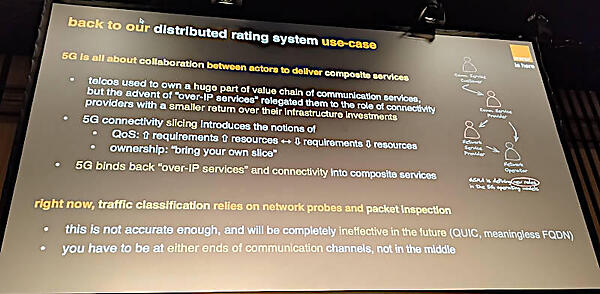

ここではテレコムキャリアらしく5GネットワークでのサービスはActorベースの細かなアプリケーションの組み合わせで構成され、それらが遅延なく提供されるべきだと説明。またネットワーク監視もパケット監視ではなく、コアとエッジの両端をすべて管理できることが重要だと説明した。

ここで解説されている評価システムは、Proof of ConceptとしてGitHub上で公開されており、wasmCloudのデモとしても利用できると思われる。実際に本番環境で使う前の実証実験という段階だろう。

●参考:https://github.com/distributed-it-for-telco

分散させるだけであれば簡単だが、状態を管理することが難しいと言う。それに対してはアプリケーションレベルで状態管理を行うという選択肢を採用したとして、その際にCosmonicが公開しているイベントソーシングのためのオープンソースソフトウェアConcordanceを使っていると説明。

●参考:https://github.com/cosmonic-labs/concordance

Orangeのマルチクラウドで地域分散したユースケースをwasmCloudとConcordanceが協調して実現しているというのは、逆説的に言えばOrangeのユースケースを見据えてConcordanceが開発されたと言えるのかもしれない。そう思えるほどに、このPoCには上手くはまっているということを強調したセッションとなった。

WebAssemblyによるコードのポータビリティとサンドボックス、軽量であることなどに加えて、wasmCloudのマルチテナンシー、NATSによるセキュアなネットワーク機能を高く評価していることがわかる。

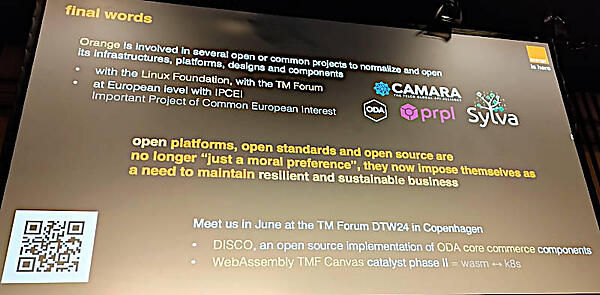

OrangeはThe Linux Foundationやヨーロッパの団体とも協調して、オープンソースソフトウェアの利用を推進していると説明した。このスライドで「オープンソースは単にモラル的に正しいだけではなく、弾力的で持続的に維持管理できるビジネスとなるべき責任を負っている」という文章を載せているのは、キャリアとしてオープンソースの利用者、消費者としての立場からより積極的にオープンソースコミュニティを支えて行こうという意図が見えていると言える。しかしそれが具体的にどういう施策や行動になるのかについての言及はなかった。

全体的にwasmCloudのPoCとしてOrangeがレガシーなシステムを置き換えたらどうなるのか? という疑問に答える内容となった。このセッションに参加していた日本のテレコムキャリアのエンジニアとセッション後に会話した時に「課金の部分はコアの中のコアなので、あの部分にOff the Shelf(既製品)のソフトウェアを使うのは日本では考えづらい。しかし意図は理解できる」というコメントがあったが、日本とフランスではキャリアを囲む環境が違うことを考えても、かなり実験的なシステムであることには違いないだろう。

そしてwasmCloudにとっては、Orangeが高い評価を与えていることを参加者に示せた良いセッションとなった。