過去数回のKubeConのカンファレンスで実施している、日本から参加しているエンジニアに集まってもらい、座談会形式で感想を聴くという催しを今回も行った。参加してくれたのは、Preferred Networksの小松享氏、日立製作所の中村雄一氏、KDDI総合研究所の関川柊氏、サイバーエージェントの青山真也氏、NTTドコモの津留崎彩氏の5名のエンジニアだ。

今回は初日のキーノートでPriyanka Sharma氏が「これからはクラウドネイティブのプラットフォームでAIをやるんだ」と盛んに語っていましたが、それについて皆さんの印象を聞かせてください。

小松:私はPreferred Networksでは機械学習などのためのインフラストラクチャーを構築する仕事をしているんですが、最初に感じたのは「こんなにAIのネタが来るんだったらAI関連のCFPを出しとけばよかった!」ということでしたね(笑)。まさかこんなにキーノートでAIがネタになるとは思いませんでした。セッションでも、NVIDIAのエンジニアがクラウドネイティブなシステムの上にAIのワークロードを載せるための工夫について語っていたモノが多かったんですが、だいたいは理解できるという内容でした。今回初めての参加だったんですが、直接プレゼンターに質問できたのは良かったですね。

みんな困っているところは同じなんですね。AIのワークロードのスケジューリング問題ではBin Packingっていう単語が頻繁に出てきていて、いかにGPUへ隙間なくワークロードを載せるか? ということがいろいろなセッションで解説されていましたけど、それってHerokuから始まったデベロッパーがコードを書いたら後は良い感じに実行してくれっていう発想とは逆行してますよね? IntelのArun Guptaにも質問したんですが、仮想マシン、コンテナ、サーバーレスとワークロードが微細化してオーバーヘッドをなくす方向に進んでいるのに、AIだけは実行する側がいかに隙間なくGPUへ詰め込むかを考えないといけないっていう。

小松:その苦労をリサーチャーにさせないようなプラットフォームを作るのが私の仕事なんで、本来的にはリサーチャーはその苦労をしないことがベストなんだと思います。そこを見せないようにするっていうか。

青山:でも自社のインフラストラクチャーを見てもGPUが足らないのは明らかなんで、有るものを有効活用したいというのは当然なんじゃないかなとは思いますね。

関川:AIのワークロードがGPUで実行される時のスケジューリングと言う話になっていますけど、キャリアの視点で考えるとAI以外にもいろいろな種類のワークロードがある時にそれをどうやってKubernetesの上で実行するのか? というところまで議論されているセッションはなかったかなぁ。

青山:KubernetesのUpstreamを考えると、それをKubernetesの中で実装するようになるのか、それとも外のプロジェクトで独自のスケジューリングを実装するのかという問題もありますよね。

今回はマニアックなネタとしてGPUのリソースをコントロールするDRA(Dynamic Resource Allocation)があちこちで出てきていますが、あれは誰が言い出したんですかね?

青山:う~ん、きっとNVIDIAの人からじゃないですかね? GPUを半分ずつ使うみたいな話がユースケースとして出てきて、それを開発したいのはNVIDIAのエンジニアだと思うので。

関川:でもそれをカスタムリソースでやるんじゃなくて本体の中でやろうというのは良い方向だと思いますね。

津留崎:ネットワークエンジニア的な見方でGPUを使うアプリケーションというのももちろんあるんですが、キャリアのコアの部分の最適化とかを考えるとGPUやFPGAとかじゃなくてカスタムのASICを作ってそれを使うという方向も含めて検討を進めています。展開規模や適用領域によりけりですが、どうしても大規模展開を前提にするとジェネリックなプロセッサではなくてそのワークロードに最適化したチップを使ったほうが、電力的な効率からみても良いっていう判断はあるかなとは思います。

セキュリティの担当の中村さんは何かコメントないですか?

中村:今までのAIの話に余りついて行けなかった中村です(笑)。KubeConでセキュリティはいつも話題になっていましたが、今回はAIに押されてますね。実際関連するセッションの数は多かったんですが、参加者からの人気はあまりなかったみたいで、セッション会場も結構、空席がありましたね。入りやすかったとも言えますけど。サプライチェーンセキュリティとかは地味に多くのセッションでも解説されてましたね。

なんかセキュリティってデベロッパーもインフラエンジニアも気にはしているけど、やっぱり他の部署の仕事っていう感覚が強いんですかね?

中村:まぁ、地味な仕事だと言われればその通りですけど、私はその地味な感じが好きなんですけどね(笑)。

今回、SBOMを可視化するGUACを開発しているKusariのMichael Libermanにインタビューしたんですけど、SBOM自体にTypoが一杯あって使いものにならないみたいことがあるというような話をしていました。

●参考:KubeCon Europe 2024にて、グラフを用いてSBOMを可視化するGUACのコントリビューターにインタビュー

中村:そうですね。バグを含んだSBOMが結構な数で存在していて、それが問題になっているみたいな話はありましたね。

そもそもソフトウェア開発の自動化の先にあるSBOMなのに、どこかで手作業が入っててそこからバグが侵入してるわけですね。その他に何か気になったトピックはありますか?

津留崎:私が少し前のKubernetesの小さなイベントに参加した時は、ネットワークの領域ではCalicoとか使ってる例は見てたんですけど、今回初めてKubeConに参加してCiliumがもの凄く盛り上がっていてどこに行ってもCiliumが出てきていて凄く驚きました。

CiliumはeBPFの実装例としてもだいぶ前から盛り上がってる印象がありますね。開発元のCiscoに買収されたIsovalentがマーケティングに凄く力を入れているんで

関川:Ciliumは前に論文のために評価したことがあるんですが、確かに他のネットワークソフトウェアと比べても段違いに速かったですね。

青山:もうiptablesがどうのって話は収束していて、ほとんどがeBPFベースのネットワーキングの話になってますよね。

小松:他のトピックで言うと、2日目のキーノートだったかな? 私が個人的に開発しているyoukiが裏で使われているデモがあったほか、別のWASM関連のセッションではyoukiの名前が出てきていたのは印象的でした。youkiは趣味で開発していてそれがどうやって使われているのかは、これまであまり実感がありませんでしたが。あとオンラインでしか会ったことのないデベロッパーに初めて今回会ったんですけど、「おぉ、良く来た!」って会話できたのが良かったです。

注:youkiはコンテナのローレベルランタイムとしてCNCFのブログの中でも触れられている。

●参考:WebAssembly on Kubernetes: from containers to Wasm (part 01)

WebAssemblyは前からだいぶ盛り上がってきた感がありますが、KubeCon併催のWASM DayではCosmonicがフランスのテレコムのOrangeがWASMというかwasmCloudを使っていることを宣伝していて、KubeConのキーノート2日目ではドイツのZEISSという日本でも知ってる人が多い光学系のメーカーがFermyonのSpinKubeを使っているというのを訴求してましたから、CosmonicとFermyonにとっては良い宣伝の機会だったかなとは思います。

●参考:KubeCon Europe 2024併催のCloud Native Wasm DayでOrangeが行ったセッションを紹介

関川:KubeConのセッションでスライドに数式があんなに一杯出てきたのは初めてじゃないですかね? それを参加者に向けて説明してましたけど、どれだけの人があれを理解できたのかなと(笑)でもそのセッションで解説されたようにエッジでWASMを使うというのが今のところ一番のユースケースになると思います。つまりコンテナを実装できないようなOSやさまざまなアーキテクチャーのCPUでもコードを実装できるという意味で、WASMは最適解な気がしています。

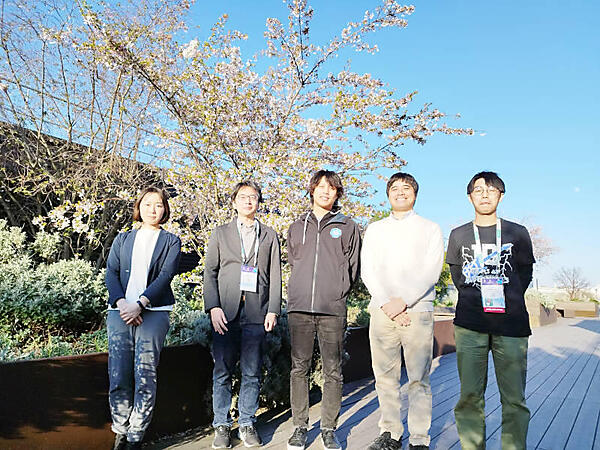

最後に今回の座談会の参加者を紹介しよう。左からKDDI総合研究所の関川氏、サイバーエージェントの青山氏、NTTドコモの津留崎氏、日立製作所の中村氏、そしてPreferred Networksの小松氏だ。今回はカンファレンス会場屋上にある桜の木の下での座談会となったが、関川氏によれば「アーモンドの花と桜の花はよく似ているのでこれが桜かどうかはわからない」という。春の日に桜のような花を愛でたいと願うのは日本人だけではないのかもしれない。次回のKubeCon+CloudNativeCon North America 2024はソルトレークシティーでの開催となるが、可能ならば次回も座談会を開催したいと思う。

- この記事のキーワード