フラッシュストレージのメリットは高速化だけではない

PCIe接続型のフラッシュストレージioDriveは、IOボトルネックを取り除き、アプリケーションの速度を大幅に向上させます。しかし、「今手がけているシステムではパフォーマンスに問題があるわけではなく、ioDriveなんて高価なものは必要ない」と思われる方が少なくないかもしれません。

実は、ioDriveのメリットはアプリケーションの高速化だけではありません。コスト削減の手段としても多く使われています。

今回はioDriveのメリットを最大限に引き出すための構成例とそれを支援するソフトウェア製品について紹介します。

データベースでの例:SANストレージ構成からミラーリング構成へ

企業ユーザの場合、データベースをSANストレージで構成されているケースが多いのではないでしょうか。SANストレージは一般的に高信頼の製品ですが、価格が比較的高く、SANを用意する必要があります。これはコストを増加させている1つの要因でもあります。

そこで、サーバ内のローカルストレージだけで実現できるミラーリング構成に変更します。ミラーリング構成はレプリケーションのオーバーヘッドがかかるため、性能が落ちると思われがちですが、ioDriveを使うことで簡単に克服できます。

あるユーザ企業では、Oracle RACとディスクベースの共有ストレージを使用したクラスタ構成でシステムを構築されていました。Oracle Data GuardとioDriveを使用したシステムに構成変更したところ、同期レプリケーションを実行しているにもかかわらず、トランザクション時間が20倍以上高速化しました。しかも、共有ストレージ・SANを排除することで、システムコストを大幅に削減されました。

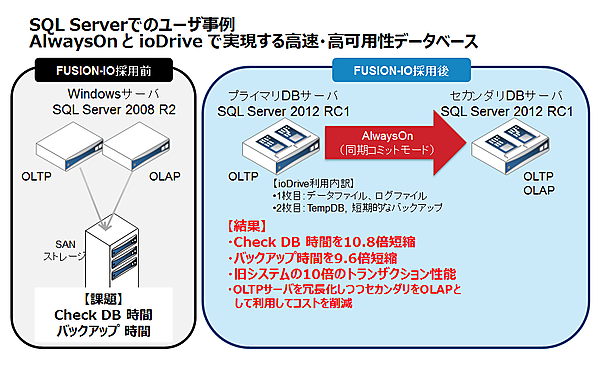

また、ミラーリング構成を取ることで、可用性を高めることも可能です。MicrosoftのSQL Server 2012で搭載されたAlwaysON可用性グループは、ミラーリング構成を取りながら、高い性能・可用性を提供する機能です。従来のWindows Server フェールオーバクラスタリング構成と比べて、短いフェールオーバ時間を実現しています。さらに、ミラーリング先のセカンダリサーバでは、データベースをアクティブにすることができるため、バックアップ操作をセカンダリにオフロードしたり、読み取り専用でオープンしてOLAPサーバとして使用したりすることが可能です。

実際の企業ユーザの事例では、SANベースのディスクを使用したSQL Serverシステムを、ioDriveを使用したAlwaysON可用性グループを使用したシステムに変更することで、フェールオーバ時間を14秒に抑えつつ、DBのメンテナンス時間・バックアップ時間を約10倍に高速化できました。さらに、これまではOLTPと同一サーバで稼働させていたOLAP処理を、AlwaysONのリーダブルセカンダリ機能を用いて セカンダリサーバにオフロードさせることで、OLTPの性能を損なうことなく、いつでもレポーティングやメンテナンス処理を実行させることが可能になりました。

図1 SQL Serverでのユーザ事例:AlwaysOnとioDriveで実現する高速・高可用性データベース(クリックして拡大)

- この記事のキーワード