[入門編] Ubuntu Serverの基礎(後編)

前回に続き、Ubuntu Server入門編の第2回では、HPが提供しているスケールアウト型サーバー、HP Moonshotを使った物理サーバーによる集約や、Ubuntu Serverのバージョンに関する情報、Canonical社による動作認定について紹介していきます。

OSSクラウド、ホスティング基盤向けに設計されたHP MoonshotとSL2500 Gen8

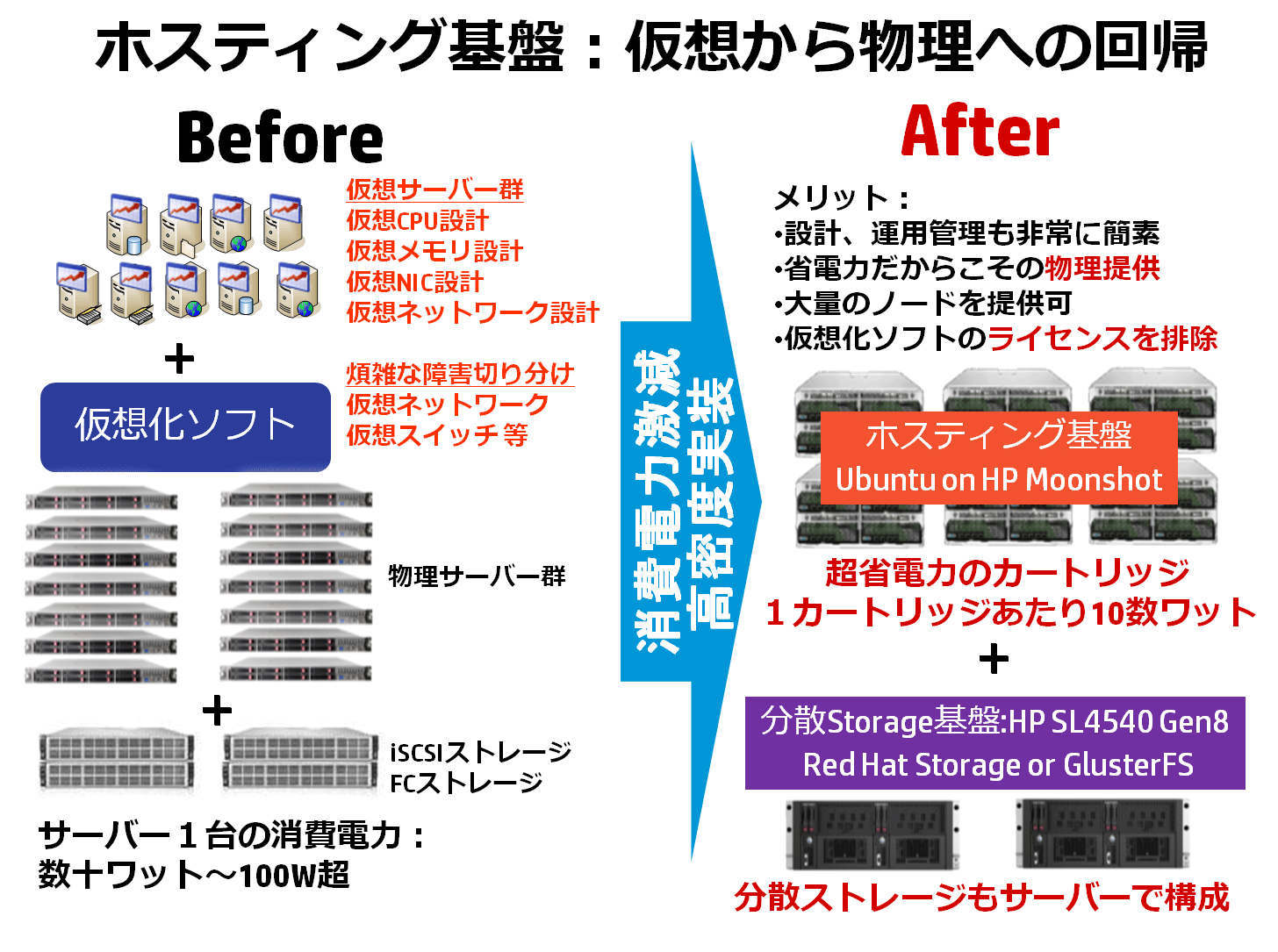

Ubuntu Serverの特徴を生かしたOSSクラウド基盤やホスティングサービスを提供するためには、それに合ったサーバーシステムを考慮する必要があります。クラウド基盤では、仮想化技術が使われる傾向が多く、数年前までは、仮想化基盤といえばブレード型のサーバーに集約するというのが一般的でした。しかし近年、クラウドサービスを手掛けるサービスプロバイダーの多くで、仮想化システムの仮想ネットワーク設計の難しさ、仮想化ソフトウェアの障害の切り分けの煩雑さ、ライセンスコスト等が問題視されており、仮想化技術による集約のメリットが生かない状況も出てきました。

HPではこれらの諸問題を解決する手段の一つとして、超省電力で集約度の高いスケールアウト型サーバーのHP Moonshotを使い、仮想化を導入せずに物理サーバーで集約を行うことを提案しています。

HP Moonshotは、1台のコンピューターをSoC(System-on-Chip)の技術をベースとした超省電力設計のカートリッジ型基盤に収めています。1枚のカートリッジ当たり10数ワットという消費電力のため、大量のカートリッジを稼働させても全体として低消費電力を実現する物理基盤です。4.3Uの1台のシャーシに45台のカートリッジが収納でき、それぞれの45台に独立したUbuntu Serverを稼働させることが可能です。

将来的には、1枚のカートリッジに4台のコンピューターが搭載されるカートリッジが登場する予定で、4.3Uのシャーシに合計180台のコンピューターを搭載することが可能になります。省電力でかつ集約率も高く、仮想化ソフトウェアを導入しなくても、すでに物理基盤で集約できているため、カートリッジ型基盤とUbuntu Serverとドライバー間で発生する障害の切り分けを簡素化することができます。まさに「仮想化から物理化への回帰」といっても過言ではありません。

ここで重要なのは、消費電力あたりの性能を見る点です。現時点のカートリッジはCPUにIntel社のAtomを搭載しているため、ブレードサーバー等に使われているXeonやOpteronのサーバー向けプロセッサに比べて、はるかに性能面で劣ります。CPUに高性能を期待するようなシステムには適さない面がありますので、消費電力あたりの性能と利用方法で比較検討する必要があります。

HP Moonshotの適用範囲としては、主にWebサーバーやキャッシュサーバー、物理ホスティング基盤が向いています。なぜなら、CPUの性能をそれほど必要とせず、かつWebフロントエンドとしては、CPUやメモリ、ディスク性能として十分な性能を有しているからです。また、現状一つのゲストOSあたり1CPU、数GBメモリ、数十GB程度のディスクをホスティングするような環境では、仮想化技術を導入せずに、物理サーバーをそのままエンドユーザーに提供する物理ホスティング基盤に置き換えることができます。

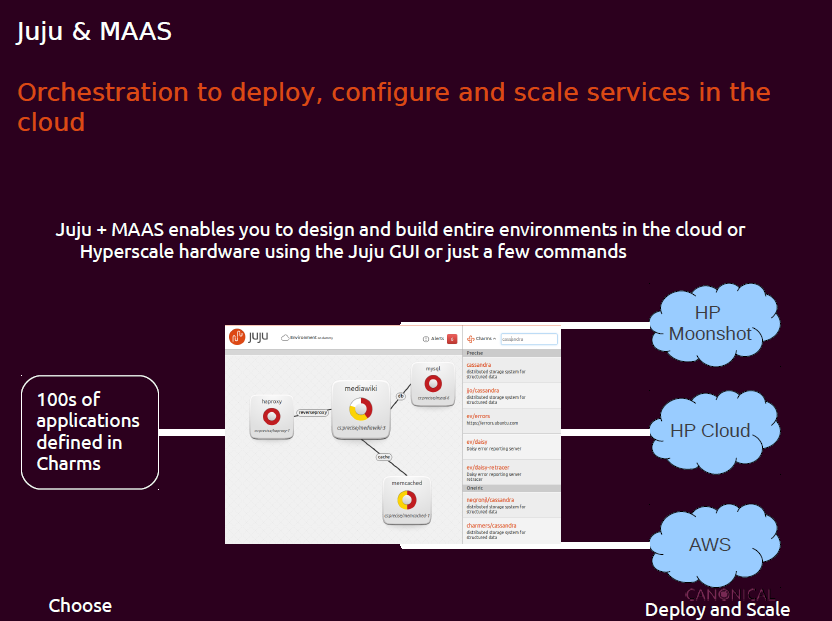

Webサーバー、キャッシュサーバー、物理ホスティング基盤では、大量のLinux OSをインストールする必要があるため、それらの配備をUbuntu Serverが持つMaaSを使えば、OSの導入の自動化も実現できます。また、Ubuntu Server上で構築されたJujuを使えば、Webサービスやmemcached等のWebキャッシュを実現するOSSを、簡単にHP Moonshotに配備できる点は、Ubuntu Serverがまさにスケールアウト型サーバーに適したOSであることを如実に示しています。

以下は、Canonical社のMark Baker氏から提供頂いたJujuの利用シーンに関する資料です。Jujuを使うことで、Amazon WebサービスやHP Cloudだけでなく、物理基盤であるHP MoonshotへのOSSの配備やオーケストレーションも可能であると、Canonical社自身が提唱しています。

既存のホスティング基盤やゲームサーバー基盤、Hadoop基盤等において、XeonやOpteronなどのサーバー向けプロセッサを搭載した1Uや2Uのサーバーを利用しながら、カートリッジ型の超省電力サーバーに切り替えに当たり、既存資産の移行や性能面でハードルが高いと感じているユーザーには、HP ProLiant SL2500 Gen8とUbuntu Serverの組み合わせがお勧めです。

SL2500 Gen8は2Uに4台のサーバーが稼働できるため、1Uのサーバーに比べて集約度が2倍で、電源やファンの個数を減らしつつも冗長構成による耐障害性を確保できるというメリットがあります。データセンターで大量のサーバーを並べるホスティングやオンラインゲームサーバーに適しているといえるでしょう。

仮想化技術によって集約度を高めるには、Ubuntu Serverが持つKVMやLXCの機能を利用することになります。本格的な大規模エンタープライズを対象とした仮想化基盤向けのブレードサーバーのような、ハードウェアレベルでの統合遠隔管理モジュールやバーチャルコネクトと呼ばれるファイバーチャネル、またNICの分割、帯域制限機能等のいわゆる「ハードウェアレベルでの仮想化の機能」はSL2500 Gen8にありません。

大規模エンタープライズ用途レベルの非常に柔軟で高機能な仮想化要件までは求めないが、単純なLANセグメントで固定し、Webフロントエンド層に近いパブリック・クラウド基盤でゲストOSを大量に稼働させればよいというホスティング基盤に向いています。

以下にMoonshotとSL2500の特徴とUbuntu Serverの関係から導き出される利用シーンを比較表としてまとめておきます。

Ubuntu Serverのバージョンとサポート・マトリクス

Ubuntu Serverのバージョンには、LTS(Long-Term Support)が付くものと付かないものに大別できます。LTSは、バクフィックス、セキュリティアップデートの提供が5年と定められています。LTSが出るのは2年毎で、2013年11月下旬現在は、Ubuntu Server 12.04.3 LTSがLTS版の最新バージョンとなります。次のLTSは、2014年4月にリリース予定のUbuntu Server 14.04 LTSになります。バージョン番号の12.04は2012年4月リリースを意味しているので、直感的に分かりやすいバージョン番号の付け方になっている点が特徴的です。

一方、LTS版ではないものは、一般的に「通常版」と呼ばれます。LTSが付かない通常版はセキュリティアップデートやバクフィックスのコード提供が18カ月しかないため、商用利用には向いていません。あくまで最新のOSSのコードを試すような実験工房としての利用を想定しており、長期にわたるサポートが必要な商用システムでの利用の場合は、LTSの採用を強く推奨します。ハードウェアベンダーのUbuntu Serverのサポートも基本的にはLTSのみが保守サポート対象になります。米国HPのUbuntu Serverに関するサポート・マトリクスのWebサイトを見ると、LTSと通常版で対応状況が異なることが分かります。

Ubuntu Serverに関するサポート・マトリクスが掲載されているURL:

> http://h18004.www1.hp.com/products/servers/linux/hplinuxcert-canonical.html#matrix.html

LTS版は、✔マークが付いており、HPによるOEM版Ubuntu Serverの保守サポートが提供され、かつOSベンダーの認定を受けていることが分かりますが、非LTS版(通常版)は、「T」のマークが付いています。これは、HPでテストした限りインストールに成功したというレベルであり、認定されているわけではないことが分かります。このように、長期にわたり本番システムで利用し、かつハードウェアベンダーのUbuntu Serverの保守サポートが必要な場合に、LTS版の利用を推奨していることがサポート・マトリクスから理解できます。

12.04 LTSが2012年4月に出た後、次のLTSリリースまでの間に、12.04.1、12.04.2、12.04.3という12.04のバージョン番号にさらに連番が付いたバージョンのUbuntu Serverがリリースされます。これをポイントリリースといいます。ポイントリリースには、セキュリティアップデート、パッチ適用、バグフィックスや各種バックポート等が施されていますが、ポイントリリースのバージョンによって、新しいハードウェアの動作認定に大きく影響しますので、注意が必要です。

例えば、高さ2Uのシャーシ筺体で4台のサーバーが稼働できるHP ProLiant SL2500 Gen8のシャーシ内に搭載されるサーバーノードは、SL210t Gen8という機種ですが、この機種は、ポイントリリースのUbuntu 12.04.3 LTSで動作認定されています。したがって、Ubuntu 12.04.3 LTSよりも前のバージョンのポイントリリースをインストールし、たとえ見かけ上うまく動作できたとしても、動作認定されたポイントリリースではないため、Ubuntu Serverに関するベンダーの保守サポートが受けられません。

ポイントリリースはバグフィックスやセキュリティパッチという側面が一般的に強調されますが、実は新しいチップセットやRAIDコントローラー、NICに対応したドライバーの提供等も含まれています。新しいハードウェアがリリースされた場合には、Ubuntu Serverのポイントリリースまでチェックするようにしてください。

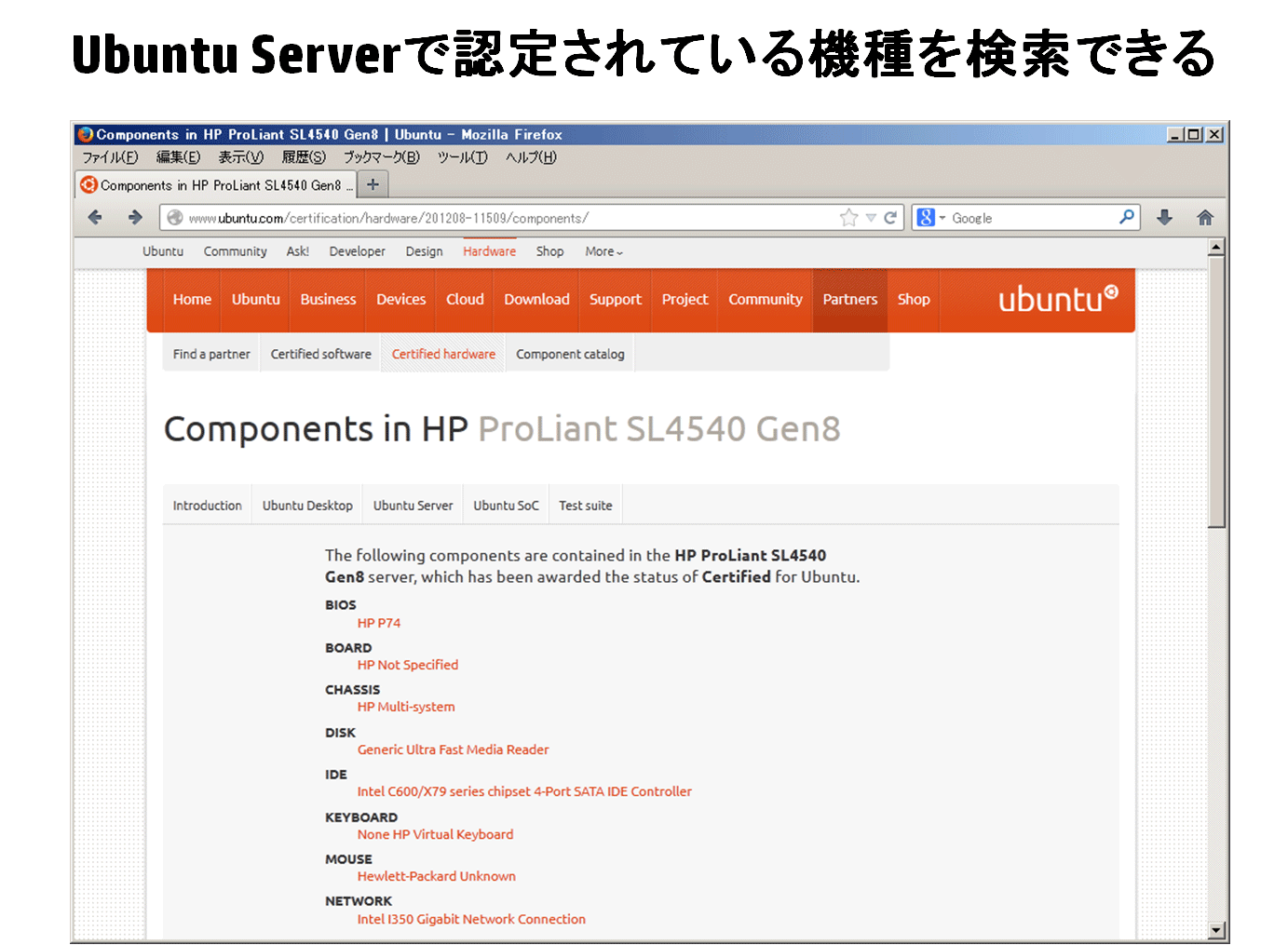

Canonical社の動作認定

Canonical社のWebサイトには、Ubuntu Serverの認定ハードウェア一覧があります。実際にサイトを見ると、ベンダー毎や機種毎に検索することが可能となっています。試しに、スケーラブルNASやHadoop用途として開発された、比較的新しいHP ProLiant SL4540 Gen8を見てみます。すると、Ubuntu 12.04 LTSで認定されていることが分かります。このように、検索対象の機種がUbuntu Serverのどのバージョンで認定されているかだけでなく、サーバーに搭載されている各種ハードウェアコンポーネントが他社サーバーや他機種でも認定されているかを簡単に知ることができるのが、Canonical社のサイトを利用するメリットの一つだといえます。

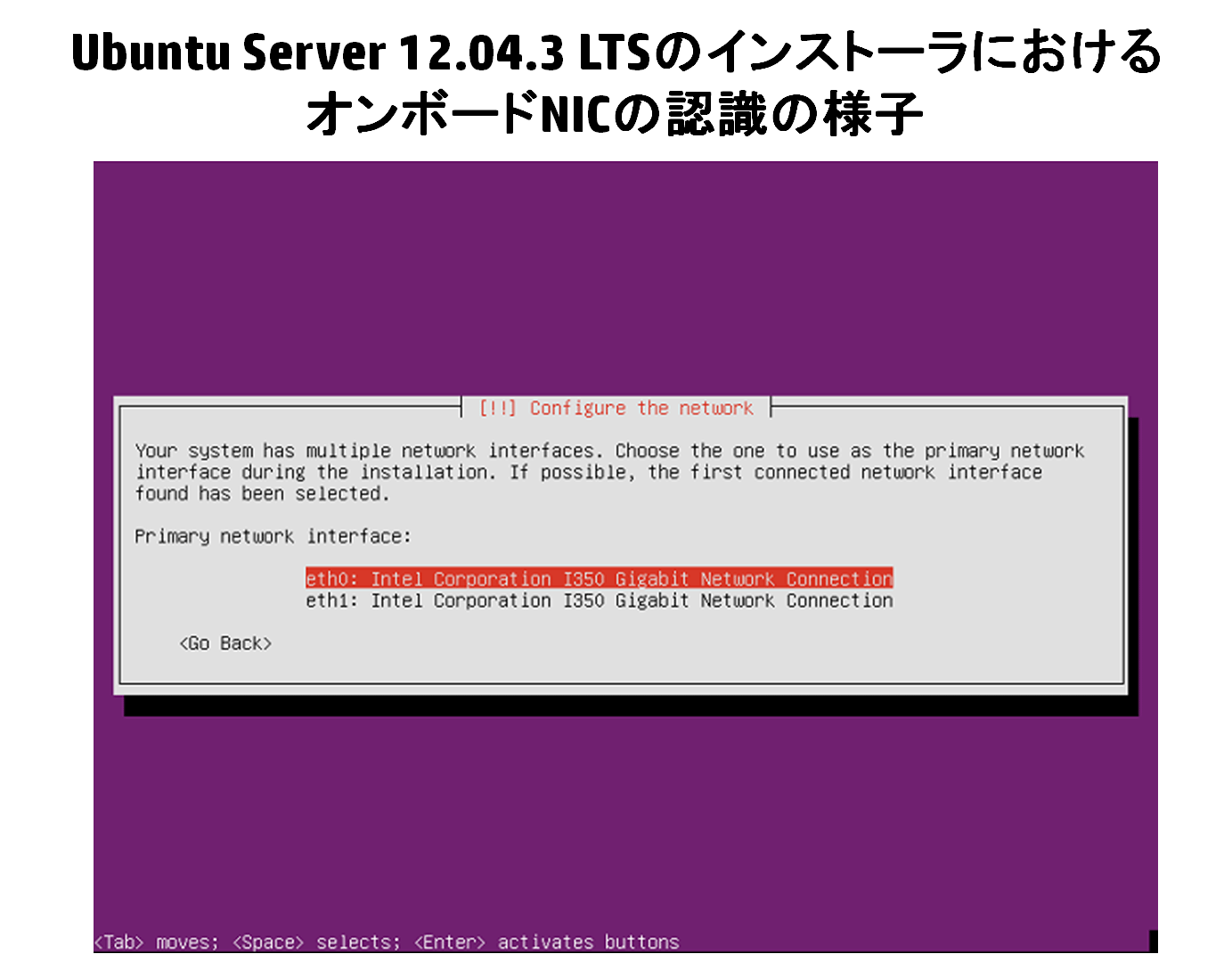

例えば、HP ProLiant SL4540 Gen8を検索し、「View all components」をクリックすれば、SL4540 Gen8に搭載されている各種ハードウェアコンポーネントの一覧が表示されます。その中から、オンボードNICの「Intel I350 Gigabit Network」をクリックすると、そのNICを搭載した他社サーバーや他機種の一覧を得ることができます。これにより、Ubuntu Serverが動作するハードウェアコンポーネントを素早く検索することができます。OEM版のUbuntu Serverを提供しているHPのサポート・マトリクスと組み合わせて利用するとよいでしょう。

HP SL4540 Gen8に搭載されているオンボードNICの「Intel I350 Gigabit Network」がサポートされている場合は、Ubuntu Serverのインストーラで見えるはずです(図6)。もし認定がない場合は、Ubuntu ServerのインストーラでNICが認識できない可能性がありますし、認識したとしても正常動作の保証はありません。

Ubuntu Server導入前のハードウェア構成決定の際は、Canonical社のWebサイトの動作認定一覧を必ずチェックするようにしてください。

[入門編] Ubuntu Serverの基礎のまとめ

- Ubuntu Serverはi386版、x86_64版、ARM版が存在し、省電力サーバーへ対応

- OpenStackの開発プラットフォームはUbuntu

- ハードウェアベンダーによるOEM版Ubuntu Serverで保守窓口の一元化を実現

- HP MoonshotとSL2500 Gen8では、UbuntuとOSSの用途が異なる点に注意する

- LTS版のポイントリリースでバグ修正やセキュリティ更新、新しいハードに対応

- ベンダーのサポート・マトリクスとCanonical社のサイトで動作認定を確認

最後に

連載1回目と2回目ではUbuntu Server入門編として、Ubuntu Serverの基礎についてご紹介しました。次回第3回は、Ubuntu Serverと他のディストリビューションとの違いについて、より技術者向けの内容で紹介します。

連載バックナンバー

Think ITメルマガ会員登録受付中

全文検索エンジンによるおすすめ記事

- 日本HP、Ubuntu Serverのテクニカルサポートを開始

- [入門編] Ubuntu Serverとその他のサーバーOSを比較する

- [入門編] Ubuntu Serverの基礎(前編)

- [実践編] Ubuntu Serverの運用・管理、商用製品の利用メリットと今後の展望(後編)

- 最新版Ubuntu登場

- [実践編] MaaSとJujuによるOSS配備、Ubuntu Serverの運用・管理(前編)

- [実践編] Ubuntu Serverをスケールアウト型サーバーに配備する(後編)

- 「Ubuntu 22.04.4」リリース

- Canonical、2020年リリースの「Ubuntu 20.04 LTS」についてリリース前アンケート実施、幅広い参加を呼び掛け

- Canonical、2020年リリースの「Ubuntu 20.04 LTS」についてリリース前アンケート実施、幅広い参加を呼び掛け