[入門編] RHELユーザーが知っておきたい、Ubuntu Serverとのコマンド・サービスの違い

今回は、前回の内容の補足として、RHELやCentOSに慣れたユーザーの方向けに、Ubuntu Serverとのコマンドの違いや、設定ファイル、管理方法などを紹介していきます。

dpkgコマンドでUbuntu Serverのパッケージを管理する

RHEL/CentOSの管理や利用には慣れているが、Ubuntu Serverには不慣れというユーザーのために、主なコマンドの違いを掲載しておきます。RHEL/CentOSではパッケージ管理のrpmコマンドがお馴染みですが、それに相当するdpkgコマンドの主な利用例を示します。以下の表以外にもdpkgコマンドの様々なオプションが存在しますが、Ubuntu Server入門者の方は、まず下記のオプションを理解しておけばよいでしょう。

apt-get, apt-cache, apt-cdromを使いこなす

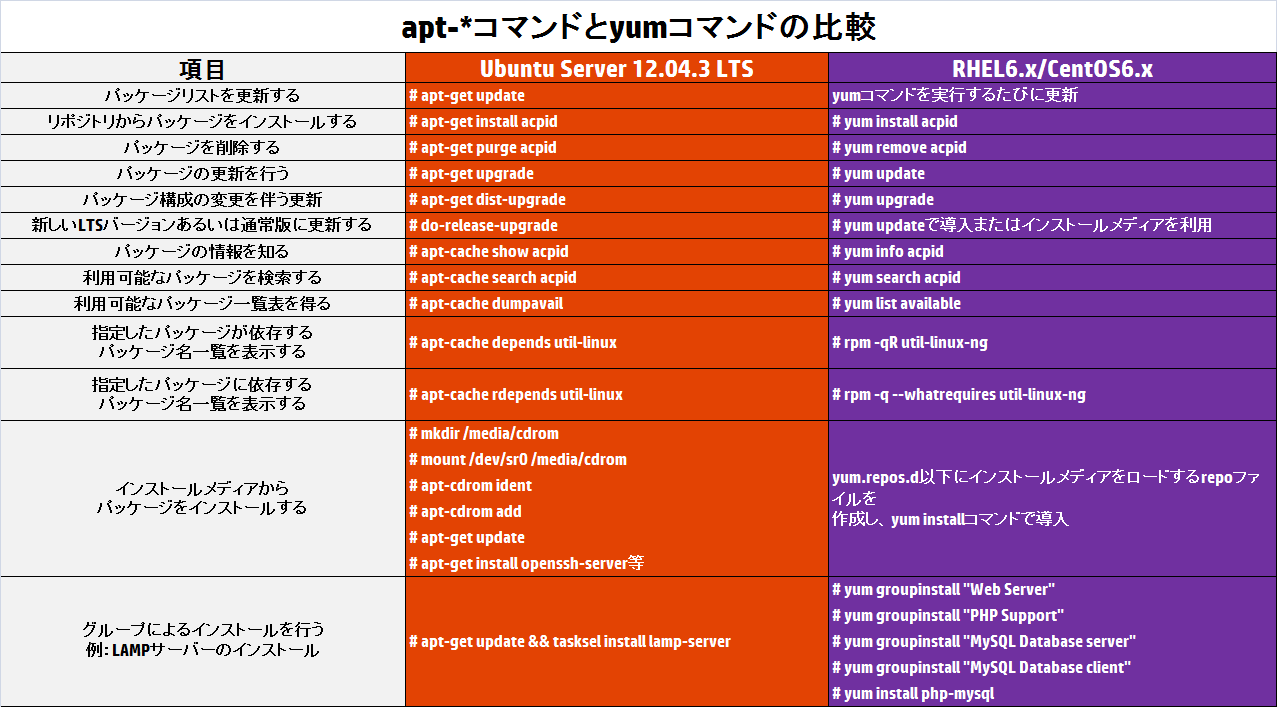

Ubuntu Serverのソフトウェアパッケージ管理にはdpkgコマンドの他に、apt-getコマンド、apt-cacheコマンド、apt-cdromコマンド等が存在します。RHEL/CentOSでは、yumのリポジトリを作成し、yumコマンドでパッケージの検索、取得、インストールを行います。一方、Ubuntu Serverの場合は、apt-get, apt-cache, apt-cdromを使い分ける必要があります。dpkgコマンドはdeb形式のパッケージを個別にインストールする場合に使用しますが、apt-getコマンドは、依存関係を解決しながらインストールできます。RHEL/CentOSのパッケージ管理用のyumコマンドとUbuntu Serverでのapt-get, apt-cache, apt-cdromコマンドの主な利用例を示します。

各種設定ファイルやログファイル、管理コマンドの比較

RHEL/CentOSとUbuntu Serverでは、ランレベルやディレクトリ構成、設定ファイルなどが異なります。以下では、Ubuntu Serverの管理者が最低限知っておくべきOSの設定項目を厳選して掲載します。Ubuntu Serverの入門者はまず最低限これらの設定ファイルの中身やコマンドの挙動を知ることから始めてください。ハードウェアに関する管理コマンドはあまり違いがありませんが、ブートローダーの設定はUbuntu ServerとRHEL/CentOSで大きく異なりますので注意が必要です。また、RHEL系でのデフォルトのランレベルは5ですが、Ubuntu Serverでは2ですので注意してください。

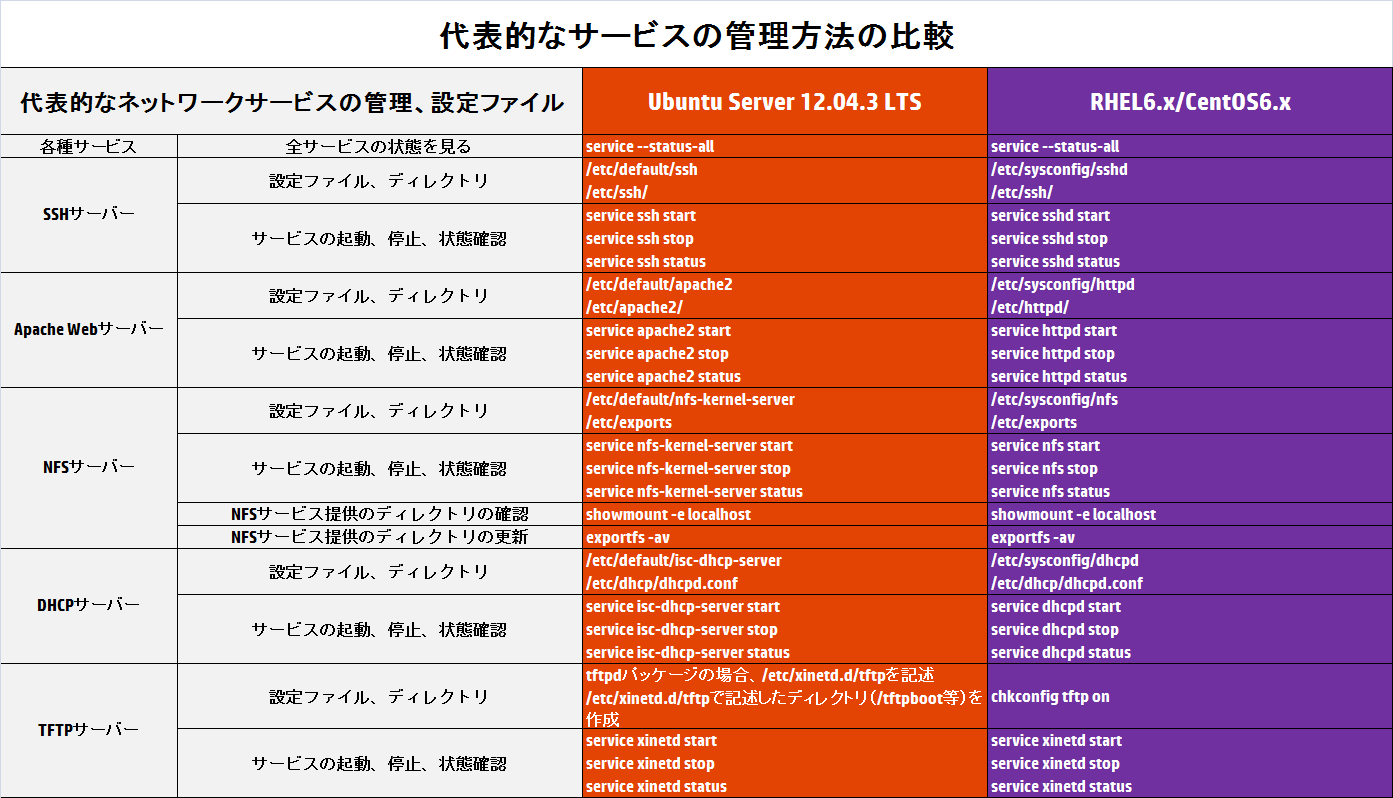

代表的なサービスの管理方法の比較

サービスについての管理手法においても、Ubuntu ServerとRHEL/CentOSで大きな違いがあります。ここでは、スケールアウト基盤でよく利用されるSSHサービス、Apache Webサービス、NFSサービス、NFSサービス、DHCPサービス、TFTPサービスについての管理手法の違いを掲載します。

RHELとUbuntu Serverでのハードウェア監視エージェントやドライバーの違いを知る

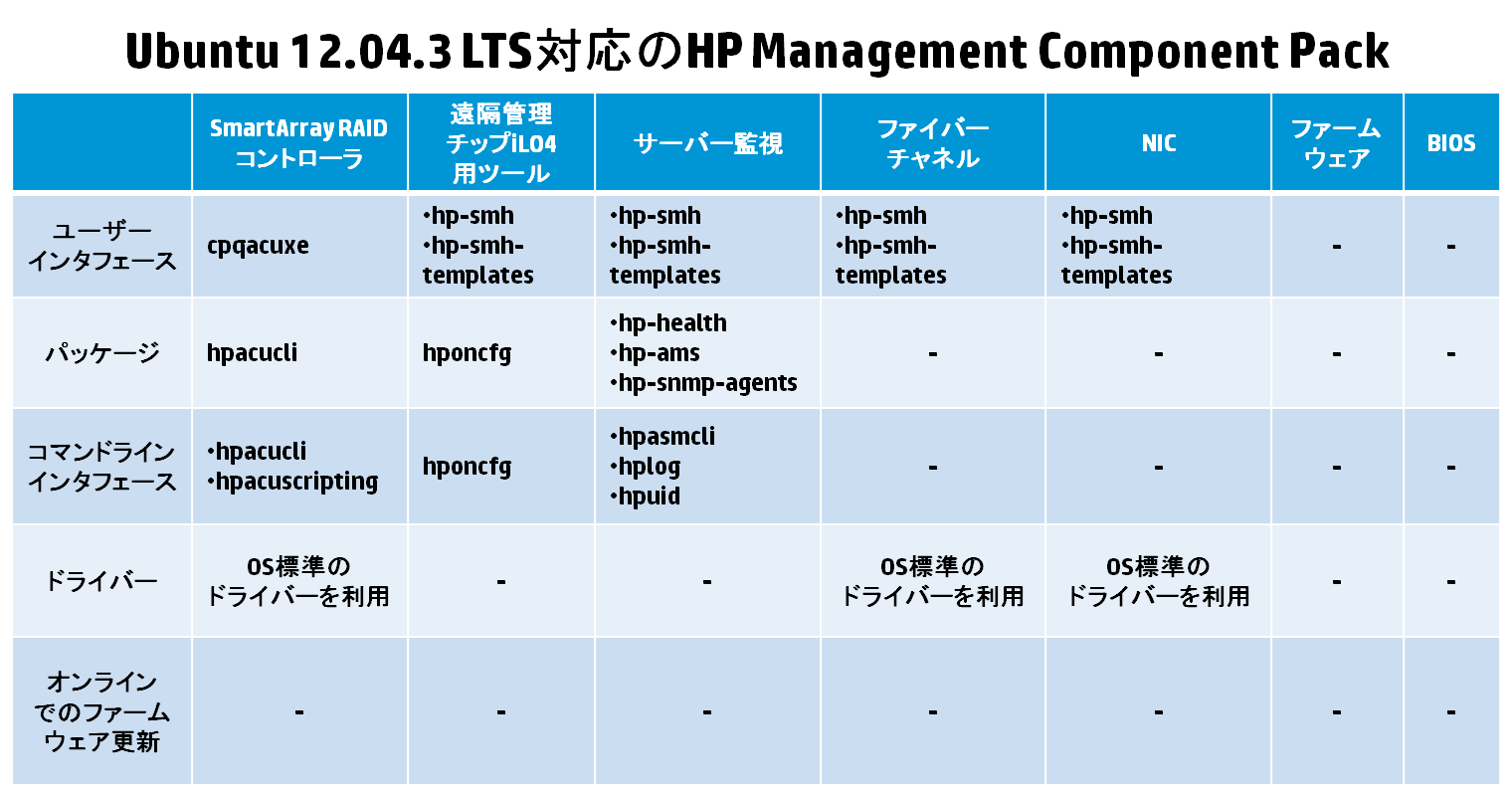

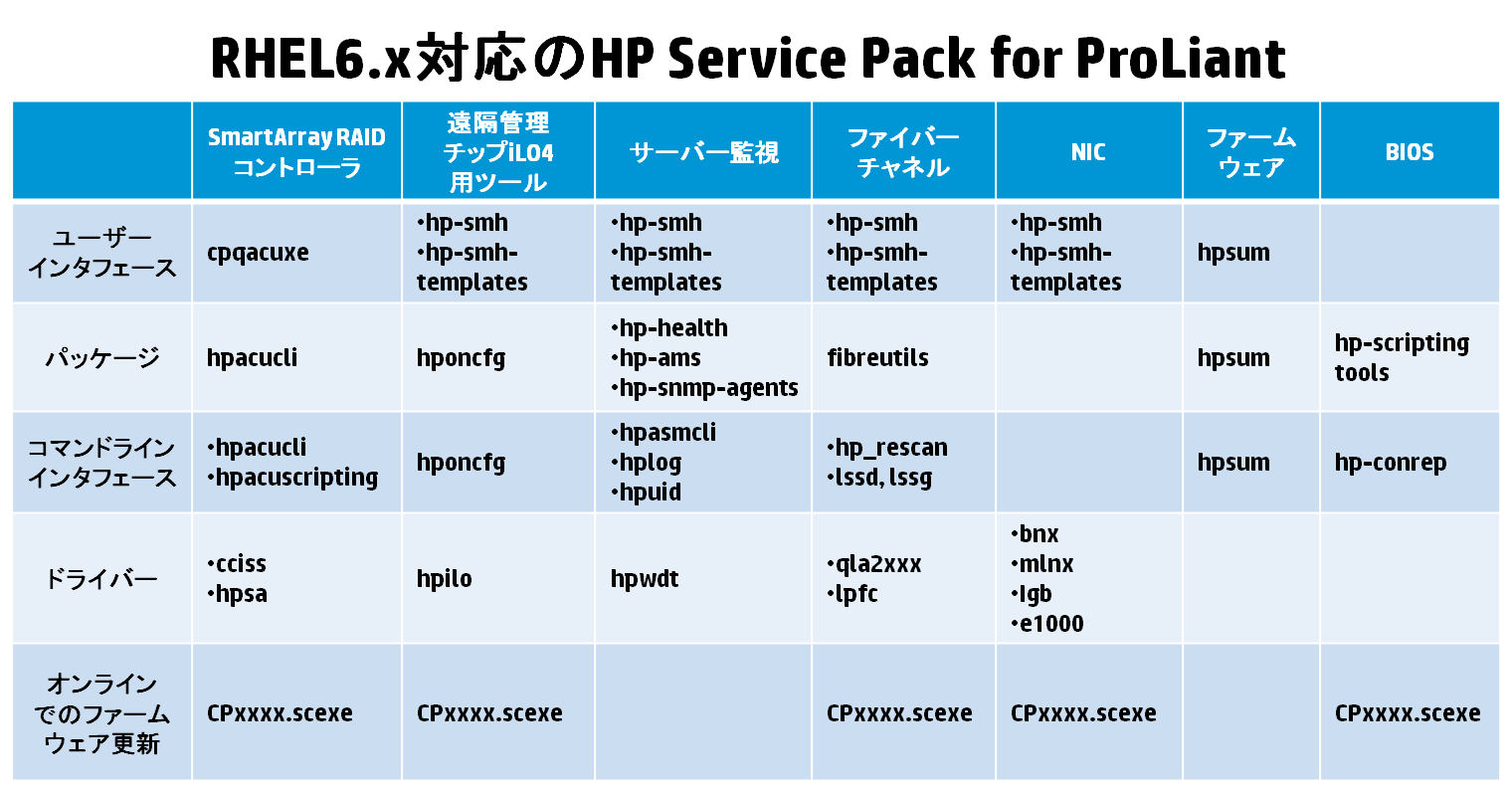

サーバーの管理には、OS付属のツールを使うことが一般的ですが、障害監視を詳細に行うためには、ベンダー提供の監視エージェントを導入する必要があります。監視エージェントには様々なものが存在しますが、まずは、サーバーのハードウェアコンポーネントに特化した監視エージェントを理解すべきです。また、RHEL/CentOSとUbuntu Severで利用できるベンダー提供のツールや類に違いがありますので注意が必要です。

RHEL/CentOS系の監視エージェントは、HPからService Pack for ProLiant(通称SPP)が提供されています。SPPには、監視エージェント類以外に、各種ドライバーやOSを稼働させたままオンラインでファームウェアのアップグレードを行うキット類などが収録されています。一方、Ubuntu Server向けにはManagement Component Pack(通称MCP)が用意されています。

MCPには、SPPと同様の監視エージェント類(hp-snmp-agentsやhp-health)が用意されていますが、FCストレージ用のドライバーやNICドライバー、オンラインでのファームウェアアップデートを行うツールキットは提供されていません。MCPは、SPPと同様にHPのダウンロードサイトから入手できます。具体的な導入方法や監視の手法については、本連載の実践編でご紹介します。ここでは、Ubuntu Server 12.04.3 LTSに対応したMCPとRHEL6.x用のSPPに含まれるコンポーネントを示しますので、Ubuntu Serverで可能な管理項目を理解してください。

[入門編] Ubuntu Serverとその他のサーバーOSの比較のまとめ

- Ubuntu ServerはインストーラでOS配備用環境(MaaS)を設定可能

- Ubuntu Serverのインストーラはテキストベースであり、日常の操作もCUIで行う

- Ubuntu Serverは、DAS(直接接続ストレージ)で利用するのが無難である

- dpkgコマンドでパッケージを個別にインストールできる

- apt-getコマンドで依存関係を解決しながらパッケージをインストールできる

- Ubuntu Serverに対応したサーバー監視エージェントやツール類をまとめたキット(MCP)を無料で入手できる

- RHEL用のSPPとUbuntu ServerのMCPでは、含まれるツールの数に違いがある

最後に

今回はUbuntu Serverとその他のサーバーOSとの違いについてご紹介しました。次回は、いよいよUbuntu Server実践編です。Ubuntu Serverをスケールアウト型サーバー基盤に導入するノウハウ、構築手順について解説します。

連載バックナンバー

Think ITメルマガ会員登録受付中

全文検索エンジンによるおすすめ記事

- [実践編] Ubuntu Serverの運用・管理、商用製品の利用メリットと今後の展望(後編)

- Ubuntuサーバの管理

- Elasticsearch Logstash Kibanaの環境構築

- スローログの集計に便利な「pt-query-digest」を使ってみよう

- Dockerの導入前に知っておくべきこと

- SoftLayerでDocker環境を整えるコツ

- Amazon LinuxにPostgreSQL 9.0をインストールする

- Docker向けの軽量Linux OS 主要3種を比較する

- OSSのシステム脆弱性スキャン・検査ツール「OpenVAS」「Vuls」「OpenSCAP」を使ってみよう

- ZabbixでSoftLayerを監視してみよう!