ネットワーク層の機能(前編)―パケット転送時の役割―

シスコ技術者認定試験 公式ガイドブック Cisco CCENT/CCNA ICND1 100-101J

新CCENT/CCNA対応の公式ガイドブック 米国ベストセラーシリーズの翻訳書!

この記事は、書籍『シスコ技術者認定試験 公式ガイドブック Cisco CCENT/CCNA ICND1 100-101J』の内容を、Think IT向けに特別公開しているものです。

これまでさまざまなプロトコルモデルが登場してきましたが、現在、圧倒的優位に立っているのはTCP/IPモデルです。また、TCP/IPのネットワーク層では、主なプロトコルとしてIPv4とIPv6の2つが存在し、ネットワーク層の他の機能はすべてそれらに基づいています。IPv4とIPv6が定義しているネットワーク層の機能は同じですが、細かい部分が異なっています。本章では、IPv4が定義しているネットワーク層の機能について説明します。IPv6については、Part VIIで取り上げます。

※本記事でIPに言及している部分はすべて、従来の、より確立されたIPv4を指しています。

IPの目的は、データをIPパケットの形式で送信元ホストから宛先ホストへ転送することです。IPはデータの物理的な伝送には関知せず、データの物理的な伝送はTCP/IPモデルの下位のレイヤに任せます。IPが処理するのは、データ配信の物理的な詳細ではなく、論理的な詳細です。TCP/IPのネットワーク層は、パケットがさまざまな種類のLAN/WANリンクを通過する場合であっても、TCP/IPネットワーク経由でパケットを送信元から宛先へ移動する方法を指定します。

TCP/IPのネットワーク層の幅広い議論を開始するにあたって、ここではIPルーティングとIPアドレッシングを取り上げます。IPルーティングはIPアドレスの構造と意味に基づいており、IPアドレッシングはIPルーティングを念頭に置いて設計されているため、この2つは切っても切れない関係にあります。続く節では、ルーティングを正しく行うために必要な情報をルータに学習させる、ルーティングプロトコルを取り上げます。

ネットワーク層のルーティング処理

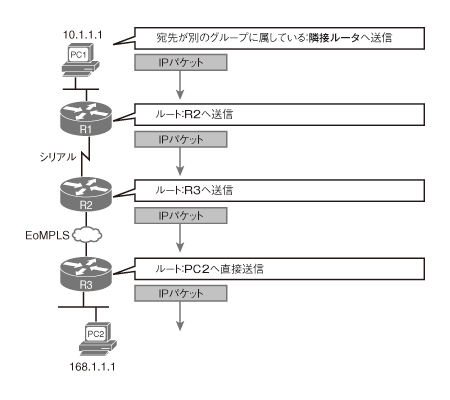

IPルーティングは、ルータとエンドユーザのコンピュータの協力によって実現されます。エンドユーザのコンピュータは、TCP/IPネットワークではホストと呼ばれています。ホストのオペレーティングシステム(OS)には、ネットワーク層の機能を実装するソフトウェアをはじめ、TCP/IPソフトウェアが含まれています。ホストは、このソフトウェアを使って、IPパケットの宛先を選択します。IPパケットの宛先はたいてい近くのルータであり、それらのルータがIPパケットの次の宛先を決定します。このように、ホストとルータが協力して、IPパケットを正しい宛先に届けます(図1)。

図1: PC1がPC2にIPパケットを送信するときのルーティングプロセス

PC1によって作成されたIPパケットは、図1の一番上から一番下のPC2へ移動します。このパスに沿って各デバイスが使用するネットワーク層のルーティングプロセスを見ていきましょう。

パス選択は、図1に示すルーティングプロセスを指す用語として使用されることもあれば、ルーティングプロトコルを指す用語として使用されることもあります。後者の場合は、ルーティングプロトコルが同じ宛先への複数の競合ルートから最適なルートを選択する方法を表します。

ホストの転送処理:デフォルトルータへのパケットの送信

この例では、PC1が基本的な分析を実行し、IPパケットをルータに送信して、そのルータにパケットを転送させることを選択します。PC1は宛先アドレスを分析し、PC2のアドレス(168.1.1.1)がPC1と同じLANに接続していないことに気づきます。そこで、PC1の処理では、データのルーティング先を突き止めるデバイスにパケットが送信されるようにします。そのデバイスとは、PC1と同じLANに接続している、PC1のデフォルトルータと呼ばれる隣接ルータです。

IPパケットをデフォルトルータに送信する際、送信側はメディアを通じてデータリンクフレームを隣接ルータに送信します。パケットは、このフレームのデータ部分に含まれています。フレームは、データリンクヘッダーでデータリンク層(レイヤ2)のアドレッシングを使用することで、隣接ルータがそのフレームを受け取るようにします。

デフォルトルータはデフォルトゲートウェイとも呼ばれています。

R1とR2の処理:ネットワーク経由でのデータルーティング

パケットをルーティングするための一般的なプロセスは、どのルータでも同じです。ルータはそれぞれIPルーティングテーブルを管理しています。このテーブルでは、IPアドレスがIPネットワークまたはIPサブネットというグループに分類されます。ルータはパケットを受け取ると、そのパケットの宛先IPアドレスをルーティングテーブルのエントリと照合し、一致するものを探します。一致したエントリには、パケットの次の転送先をルータに知らせる道順も含まれています。

図1では、R1が宛先アドレス(168.1.1.1)をルーティングテーブルのエントリと照合し、次にパケットをR2に送信することを選択します。同様に、R2もルーティングテーブルのエントリを照合し、パケットをEoMPLS(Ethernet over MPLS)リンク経由でR3に送信することを選択します。

ルーティングの概念は、高速道路を走行していて、大きなインターチェンジに差しかかる状況に少し似ています。道路標識を見上げて近くの町を確認すると、それぞれの町へ向かう出口が標示されています。同様に、ルータは(道路標識に相当する)IPルーティングテーブルを調べて、各パケットを(道路に相当する)次の正しいLAN/WANリンクへ転送します。

R3の処理:宛先へのデータ送信

最後のルータであるR3は、R1やR2とほぼ同じ処理を行いますが、小さな違いが1つあります。R3はパケットを他のルータではなくPC2に直接転送する必要があります。表面的には、この違いは些細なことに思えます。ここでは、ネットワーク層がLANとWANをどのように使用するのかを説明しながら、その違いの重要性を明らかにしていきます。

ネットワーク層のルーティングにLANとWANはどのように使用されるか

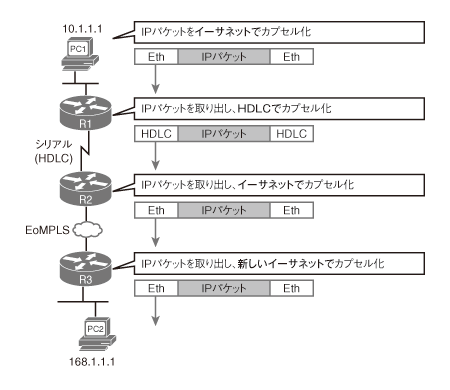

ネットワーク層のルーティング処理では、物理的な送信の詳細には関知しないものの、やはりビットを送信しなければなりません。データを物理的に送信するためには、ホストまたはルータのネットワーク層のルーティング処理でパケットをデータリンク層のプロトコルに渡す必要があります。そうすると、そのデータリンク層のプロトコルが物理層に実際のデータ送信を命じます。具体的には、データリンク層はパケットに適切なヘッダーとトレーラを追加してフレームを作成した後、そのフレームを各物理ネットワーク経由で送信します。

ルーティングプロセスでは、ネットワーク層のパケットがネットワーク経由で送信元から宛先まで転送されますが、各データリンクフレームは宛先までの転送処理の一部を請け負うだけです。データリンク層のフレームは、ネットワーク層の処理を行う次のデバイスにパケットを順番に移動させます。つまり、ネットワーク層がこのプロセスを「このパケットを指定された次のデバイスに送信する」のような大きな視点で捉えるのに対し、データリンク層は「パケットをデータリンクフレームにカプセル化して送信する」のような細かい視点で捉えます。図2は、図1と同じ例に、各デバイスの主なカプセル化のプロセスを追加したものです。

図2: ネットワーク層とデータリンク層のカプセル化

ルータが新しいデータリンクヘッダーおよびトレーラを構築することと、新しいヘッダーにデータリンクアドレスが含まれることを考えると、PCとルータには使用するデータリンクアドレスを決定するための何らかの方法が必要です。ルータが使用するデータリンクアドレスを決定する方法の1つに、IP ARP(Address Resolution Protocol)があります。ARPはLANに接続されたIPホストのデータリンクアドレスを動的に学習します。たとえば、図2の一番下にある最後のステップでは、ルータR3がARPを使ってPC2のMACアドレスを学習した後、パケットをPC2に送信します。

ルーティングに関するここまでの説明は、主に次の2つの概念に基づいています。

- ルーティングプロセスでは、パケットに宛先として含まれているレイヤ3アドレスに基づいて、レイヤ3パケット(L3PDU)を転送する。

- ルーティングプロセスでは、データリンク層を使ってレイヤ3パケットをレイヤ2フレームにカプセル化し、一連のデータリンク経由で送信する。

| この記事のもとになった書籍 | |

|---|---|

Wendell Odom 著/株式会社クイープ 訳 |

シスコ技術者認定試験 公式ガイドブック Cisco CCENT/CCNA ICND1 100-101J本書は、シスコ技術者認定のうち、CCENT/CCNAの認定を目指す人のための公式ガイドブックです。2013年に改訂されたICND1の試験内容に対応しています。新ICND1は、旧ICND1からトピックの削除と追加が行われています。ICND1の合格により、CCENT認定を受ければ、CCNA認定への最初のステップをクリアしたことになります。本書を携えつつCiscoプロフェッショナル認定試験突破に向けて大きな一歩を踏み出しましょう。 |

連載バックナンバー

Think ITメルマガ会員登録受付中

全文検索エンジンによるおすすめ記事

- イーサネットネットワークでのデータ送信

- OSIネットワーキングモデル(後編)

- ネットワーク層の機能(後編) ―IPアドレスとルーティングプロトコル―

- IPv4の高度なACL[拡張ACLの設定ガイドライン]

- Cisco認定試験の概要、OSIネットワーキングモデル(前編)

- CiscoルータでのIPv4サポートの有効化[ルータとスイッチのコマンド/showコマンドとステータスコード]

- IPv4の高度なACL[番号付き拡張ACL/名前付き拡張ACL/ワイルドカードマスク]

- IPv4のサブネット化の概要[サブネットをサイジング/プライベートアドレスとパブリックアドレスを見分ける]

- IPv4アドレスのスケーラビリティ(規模拡張性)[CIDR/プライベートIPアドレス]

- ルータの負荷を軽減できるルート集約の考え方