CloudNative Days Tokyo 2020の2日目のキーノートには富士通、コロプラ、レッドハット、New Relicの各社が登壇した。1日目のキーノートはエンドユーザーであるサイボウズ、プレイドなどがリアルな経験に基づいたノウハウを開示し、ベンダーである日本アイ・ビー・エム、JFrogが自社の製品やソリューションを売り込むセールスピッチだった。それに対して2日目はベンダーである富士通、レッドハットがぶっちゃけ話というスタイルでセッションを行い、エンドユーザーとして登壇したコロプラがキレイに事例としてまとめていたと言える。

2日目のキーノートのトップは、CNCFのビジネス開発担当であるKatelin W RamerによるPinterestとZalandoにおけるKubernetesのユースケースを紹介するビデオから始まった。

富士通の社内公募プロジェクトの詳細

この短いビデオの後に登壇したのが、富士通の亀澤寛之氏だ。

亀澤氏は過去にLinuxのカーネル開発にも関わってきたというオープンソースソフトウェアのベテランで、CNCFのボードメンバーとして活動してきたという経歴を持つ。今回の発表は、クラウドネイティブなソフトウェアを実際に社内からエンジニアを公募して開発したというプロジェクトtunaclo.netに関する経験を赤裸々に語る内容となった。

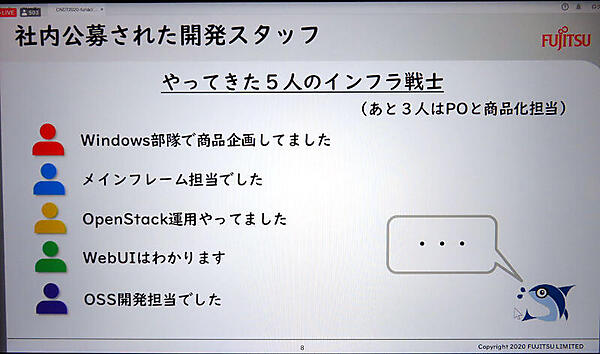

ここではコンテナ、Googleが開発したGo言語、gRPC、そしてCI/CDを実行できるクラウドネイティブなシステムを構想として持っていたことがわかる。しかしスタッフを社内から公募した結果、Windowsの商品企画やメインフレームの開発など、クラウドネイティブなシステムを開発する要員としては想定外の人材が集められたという。

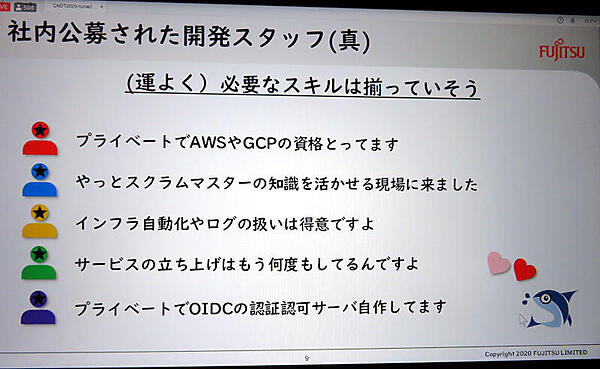

ただ、フタを開けてみれば業務以外で必要なスキルセットを取得しているメンバーばかりだったとして、「運よく必要なスキルは揃った」という。

次に紹介したのはこのプロジェクトの概要だ。Tunaclo API Connectという名称で紹介されているシステム間を繋ぐゲートウェイ的なソフトウェアである。実際にはルーターとエージェントによって構成され、Kubernetes、Docker、ログの収集にFluentd、構成管理にAnsibleとTerraformと、クラウドネイティブなシステムでは定番のソフトウェアが使われている。

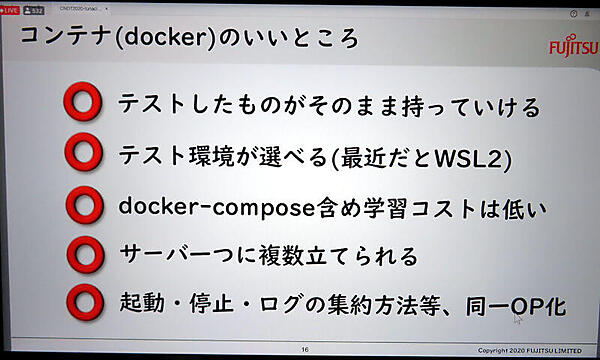

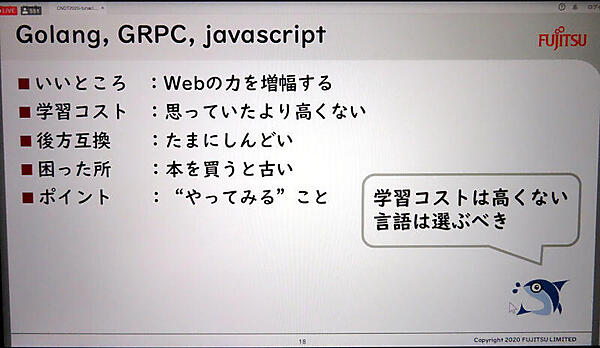

またGo言語、gRPC、JavaScriptの学習コストは予想よりも高くなく、「まず使ってみることをお勧めする」とコメントして、クラウドネイティブなシステムの入口としてコンテナ、そして開発言語としてGoの使用を推薦した。

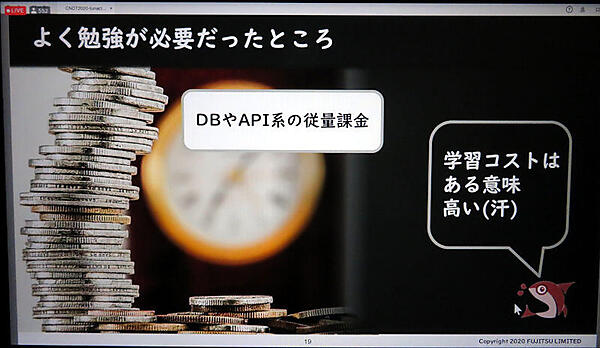

しかしながらデータベースの選択や設計、そしてパブリッククラウドを使う際の従量課金などについては、学習コストだけではなく実際に思った以上の請求がきて驚いたなどのエピソードを紹介した。

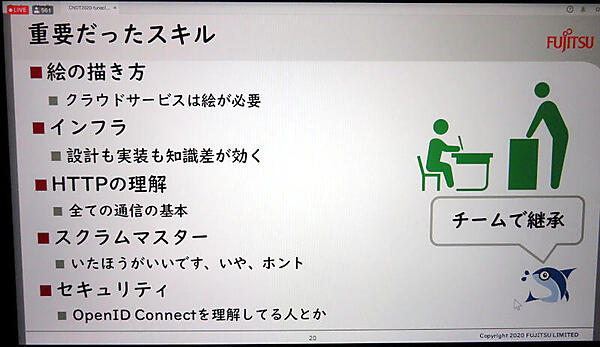

そしてプロジェクトを俯瞰した上で必須となったスキルは、全体を見据えた構想力、インフラストラクチャーやHTTPの知識、スクラムマスター、そしてセキュリティだったという。

またKubernetesについては使ってはいるものの、まだ評価できるレベルではないこと、学習コストが高いことなどを挙げた。

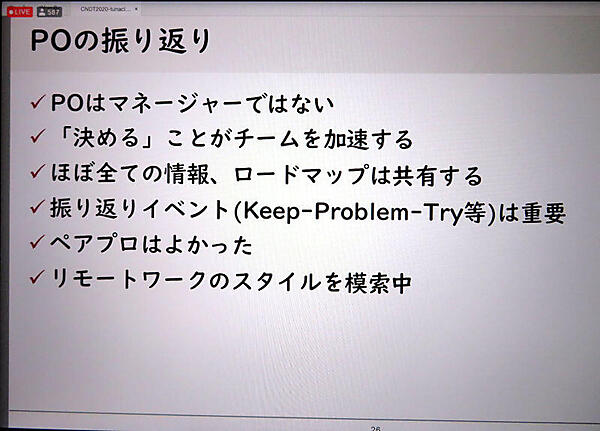

プロダクトオーナーの立場からの振り返りとして、「決断を行うのが仕事」「情報やロードマップは共有すべき」「ペアプログラミングを高く評価している」ことなどを挙げた。ペアプログラミングはアジャイル開発の中では有効な手段として知られているが、集合しての業務が困難になる現状では難しいだろう。このプロジェクトの中でもリモートワークでの働き方を模索していることを紹介した。

まとめとして「コンテナが役に立つこと」「開発に利用する言語の選択が重要であること」「障害対策などは早めにやるべき」などを挙げて、講演を終えた。

劇的な効果を示したコロプラの事例紹介

次に登壇したのは株式会社コロプラのCTO、菅井健太氏だ。菅井氏はGCP上で開発されているゲームプラットフォームに関する解説を行った。

ここではシンプルにGCPの上でMySQLをベースに行われていたゲームの開発が、分散型のデータベースCloud Spannerを使って変化に対応できるように進化していったことを紹介した。

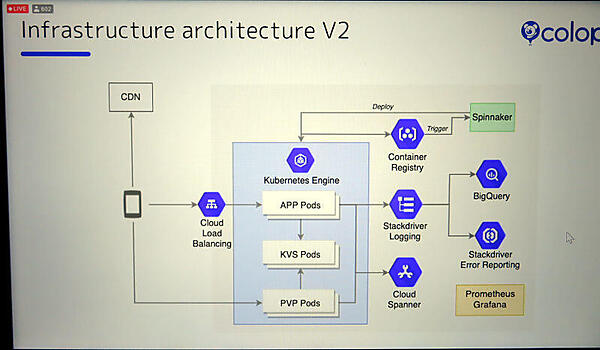

インフラストラクチャーのアーキテクチャーとしてはKubernetesを採用して、モダンなクラウドインフラストラクチャーを実現しているという。

結果として運用コストの削減は98%にも及んだことが紹介された。

まとめとして、ユーザー動向に合わせてテクノロジーを選択することの重要性を訴えて講演を終えた。コンシューマーを相手にするサービスを展開するコロプラだけに、あからさまな失敗談はできなかったことを考えると、卒なくまとまった成功事例のセッションであった。

レッドハットが明かすOSSのペースとマッチしない日本企業の実態

その次に登壇したのはレッドハット株式会社のアーキテクト、斎藤和史氏だ。

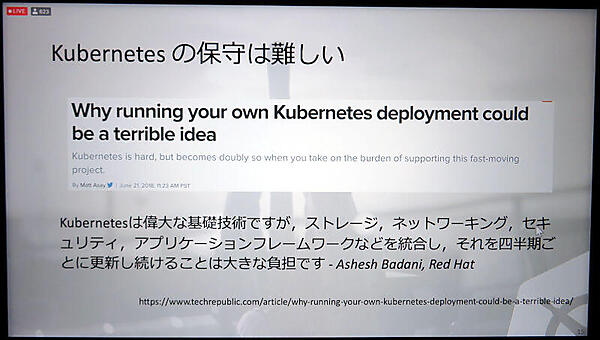

斎藤氏は実際に経験したKubernetesの実装をベースに、Kubernetesのインフラとしての保守の難しさを紹介した。

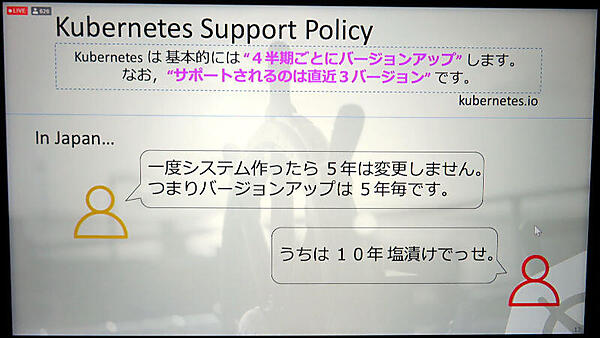

Kubernetesは頻繁にアップデートされるのに対し、日本のエンタープライズ企業ではITシステムに対して長期の保守サポートを要望し、機能追加やバグ修正などのアップデート自体が年単位の間隔で実施される。このように実態とユーザーの要望が乖離していることを紹介した。

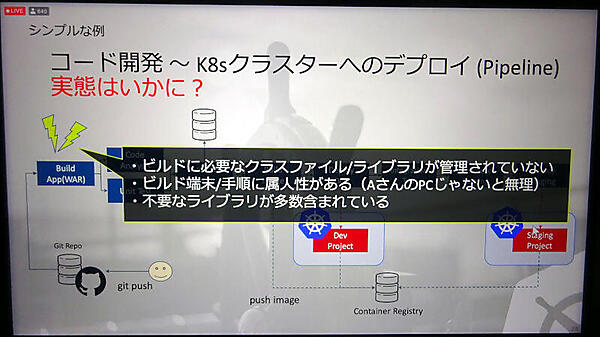

またCNCFが提唱するクラウドネイティブなシステムに向かう順序として、コンテナ化の次にCI/CDの導入が挙げられていることに注目して、シンプルなCI/CDのパイプラインが上手く回らない状態について解説。ここでは開発の現場で起こる問題点を挙げて説明した。

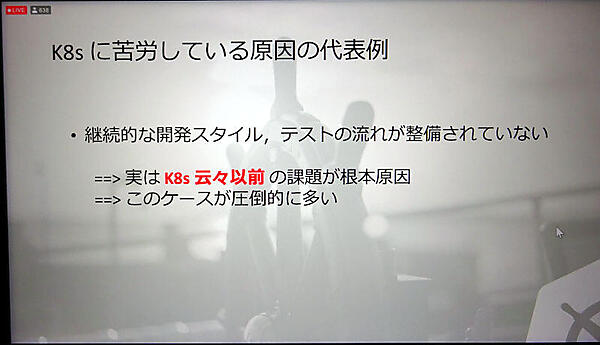

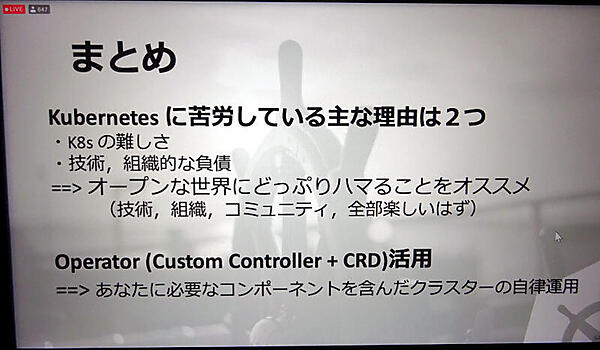

ここでKubernetesの導入には、技術的な問題よりも組織的に開発~ビルド~テスト、テスト環境から本番環境へのフローの中に多くの問題が存在しており、それがKubernetes自体の実装を阻害していることを強調した。

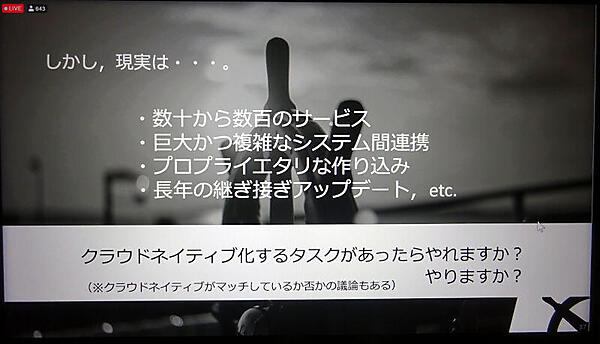

そしてゼロからクラウドネイティブなシステムを新しいチームで作るのであれば理想的な開発事例となるところだが、実際には既存のシステムが存在し、それをクラウドネイティブにすることの可否を判断する必要があると解説した。

そこからは社内にクラウドネイティブなシステムに肯定的な人を見つけてコミュニティを拡大していこうという、やや精神論的な議論からコミュニティの作り方などを紹介した。

最後にCoreOS(Red Hatが買収)によって開発が始められたOperator Frameworkを紹介。ここではKubernetes以外のソフトウェアをKubernetes上に実装するためのノウハウ集とでもいうべきOperator Frameworkを解説した。そして最終的にOperatorとKubernetes全体のライフサイクルを管理するOperator Lifecycle Managerを紹介してセッションを終えた。

OSS採用はコスト削減ではないと解説するNew Relic

2日目のキーノート最後に登壇したのは監視のためのSaaSを展開するNew Relicの清水毅氏だ。

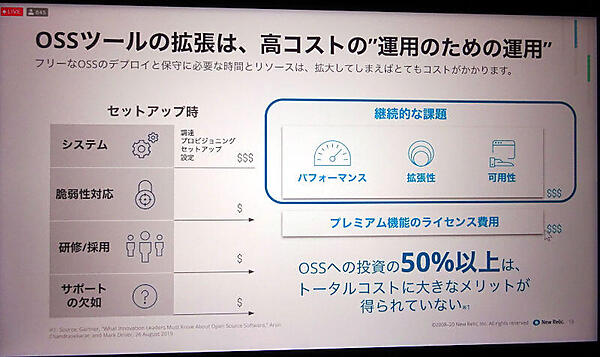

清水氏は、オープンソースソフトウェア界隈に監視や可視化のためのツールが数多く存在しており、それぞれが進化していることを解説。しかし実際にオープンソースソフトウェアとして無償で導入できるソフトウェアも、サポートのコストを考えると必ずしもコスト削減にならないことを強調した。

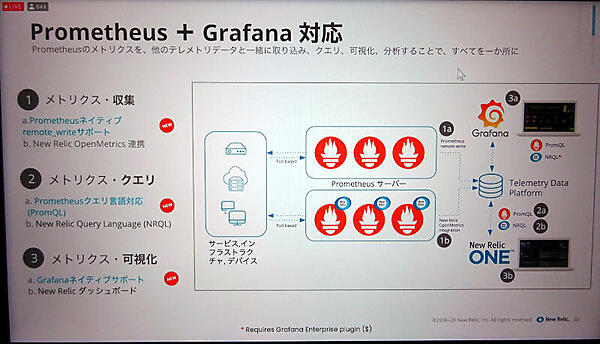

そこからNew Relicが提供するサービスとしてのオブザーバビリティを解説。ここからはNew Relicのサービスの紹介として、新バージョンがPrometheusやGrafanaとネイティブに接続できることや、機械学習を応用した異常検知などのサービスを紹介した。

* * *

2日目のキーノートでは富士通の亀澤氏がぶっちゃけ話のスタイルでプロジェクトでの経験を語るというセッションからスタートした。そしてレッドハットの斎藤氏がカジュアルな語り口で、日本企業とクラウドネイティブなソフトウェアの代表であるKubernetesとを対比して、リアルな問題点を提起するという流れとなった。ベンダー側のいわゆるセールスピッチに飽きている参加者には良い刺激になったのではないだろうか。

- この記事のキーワード