KubeCon+CloudNativeCon North America 2024が2024年11月12日から15日の間、ユタ州ソルトレイクにて開催された。この稿では初日の最初のキーノートにおいて、最初のトピックとして紹介されたパテントトロール対策に関するセッションを紹介する。

●動画:Keynote: Welcome + Opening Remarks

このセッションはCNCFのエグゼクティブディレクターであるPriyanka Sharma氏のビデオメッセージに続いて行われたものだ。冒頭ではAniszczyk氏がCNCFと基幹のソフトウェアとなるKubernetesのコミュニティが拡大していることを説明。今回のカンファンレンスも多くの参加者が初めての参加ということを確認したうえで、このセッションの主題、すなわちパテントトロールに関する内容に移った。一緒に登壇したのはThe Linux FoundationのエグゼクティブディレクターであるJim Zemlin氏とLFとCNCFのLegal担当であるJoanna Lee氏だ。

Aniszczyk氏は、まずパテントトロールとは何かを解説した。

ここではパテント(特許)を取るための開発や研究をせずにパテントを買い取り、そのパテントが侵害されているとして訴訟を起こすと脅迫することで、和解のための金銭を取得する企業であると定義した。ここで言うNon-Practicing Entity(NPE)は、現在ではPatent Assertion Entity(PAE)と称されることもあるようだが、このキーノートではNPEを使っている。

実際に特許侵害に関する訴訟が起こされると、解決までに多くの時間とコストが発生するために和解を選択する企業が多いことから、パテントトロールにとっては脅すだけで金銭を獲得できる美味しい商売といったところだろう。

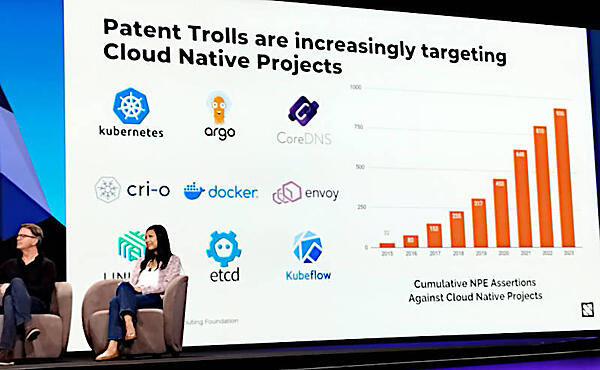

これまではMicrosoftやソニーなどの大企業がターゲットとなっていたが、昨今そのフォーカスがソフトウェア、特にオープンソースプロジェクトに移ってきたことを説明。実際にこのスライドではKubernetes、Docker、etcdなどが挙げられている。

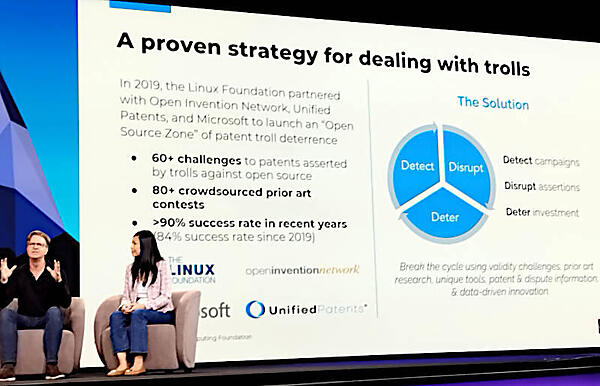

そして2019年にLFがOpen Invention Network、Unified PatentsそしてMicrosoftとともにOpen Source Zoneというパートナーシップを結成し、パテントトロールのターゲットとしてオープンソースソフトウェアが狙われてしまうことを抑止するプロジェクトを始めたことを説明した。

ここではパテントトロールが脅迫を始める動きを検知して、パテントトロールの主張に対抗し、最終的には脅迫自体を止めさせることを目的として活動していることを説明した。

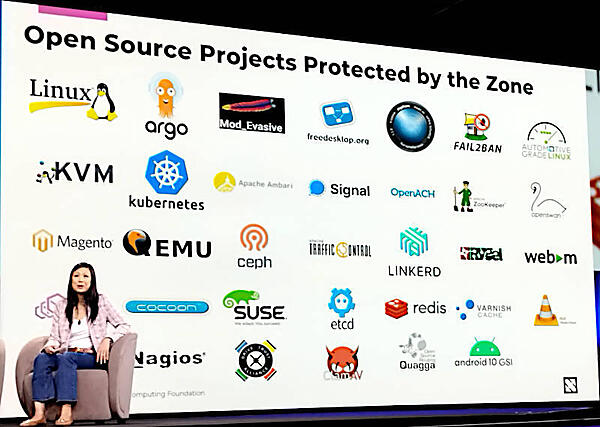

そしてこのプロジェクトによってLinuxを始めとする多くのオープンソースプロジェクトが、パテントトロールからの防御に成果を上げていることを説明した。このスライドではLinux、Kubernetes、Linkerd、ArgoCDなどKubeConでは馴染みの名前が多く見られるだけではなく、Adobeに買収されたEコマースのオープンソースソフトウェアMagentoや、Apache Software Foundationのプロジェクトなども確認できるため、必ずしもLFやCNCFの配下のプロジェクトでなくてもその恩恵を受けられるということだろう。

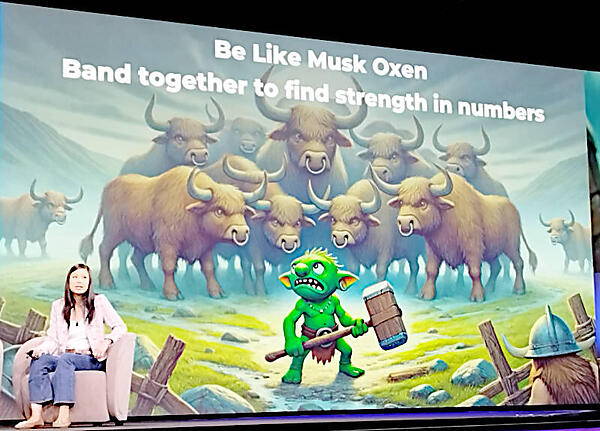

そしてパテントトロールからプロジェクトを守るためには個々のプロジェクトが対応するのではなく、チームとして組織化して対抗することが必要だと説明した。

このスライドにある「集団で対抗しよう」という呼びかけは、オープンソースプロジェクトに対しては有効だろう。少数の発明家のようなエンジニアがアイデアを形にして公開、それに賛同したエンジニアがコントリビューションを行ってプロダクトが成長していく段階では、主なプロジェクトの構成員はエンジニアであろう。そこに目を付けてパテントトロールを行う悪意のある企業からプロジェクトを守るためには、どうしても法律の専門家が必要になるが、企業主導で始まったプロジェクトでもない限り、そのようなリソースを持つプロジェクトは少ないだろう。その意味でこの内容のセッションをKubeCon North Americaの初日の最初に持ってきたことに意味がある。つまり、パテントトロールに狙われたとしても個人で対抗するのではなく、相談できる窓口があるということを周知させるという重要な意味だ。

スライドに書かれたリンク先であるUnified Patentsは、包括的にパテントトロールへの対策を行っている組織だ。そのメンバーには多くの著名企業が含まれており、日本企業ではトヨタ、ブリヂストンなどもメンバーのようだ。

●参考:Unified Patentsのメンバー企業:https://www.unifiedpatents.com/members

もう一つの意味合いはオープンソースが悪意のある企業にとって金銭を奪取できる対象と見做されてきたという事実だろう。スタートアップがアイデアをオープンソースとして公開して、そこにベンチャーキャピタルが資金を投入してキャピタルゲインを狙うという段階で、多くの資金がスタートアップに投入される。一方で法務部門は未整備なこの時期に訴訟を持ちかけ、和解によって資金の一部を掠め取りたいパテントトロールにとっては絶好のカモと言える。そうなる前にLF/CNCFはオープンソースコミュニティに警報を鳴らしたいということを感じさせるセッションとなった。

CNCFからもこの動きについては告知がある。以下のブログ記事を参照されたい。

●参考:Announcing the Cloud Native Heroes Challenge

ここで注目したいのは「そのパテントについてどちらが先に発明したのか?」を検証するために、ソフトウェアのリリースノートやドキュメント、仕様書、マニュアル、ブログの投稿など「公開された情報」が必要であると明記されていることだろう。往々にしてコード優先となりがちなオープンソースプロジェクトだが、法律の専門家を納得させるためには平文で書かれた日付のある公開情報が必要というのは、再度肝に銘じておく必要があると思われる。

Aniszczyk氏は「初日の最初のキーノートがこんな話で申し訳ない」と語り、Zemlin氏も「なんでキーノートに法律の専門家が立っているんだろうって思うけどこれは重要だ」と語っていることの意味を噛み締めたいセッションだった。

- この記事のキーワード