| ||||||||||||

| 前のページ 1 2 3 4 次のページ | ||||||||||||

| どんなデータソースもシームレスに扱えることが、商用DBのデータ変換の条件 | ||||||||||||

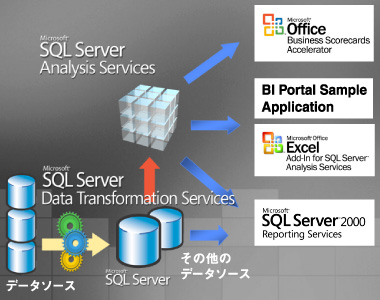

つい大上段に構えて冒頭からETLツールの概念などを採り上げてしまったが、多くのデータベースユーザにとってのデータ変換〜異種データベース接続というのはもっと泥臭いレベルの話が多く、またそちらの方が切実であったりする。冒頭に出てきた"部分最適"のシステム同士で、いかにデータをスムーズにやり取りできるかで、自分の仕事や自社の商売の能率が大きく変わってくるのだから、当たり前というのもおろかなり。商いは泥臭い部分こそ大事なのである。 そこで、このあたりのことから商用データベースの現在はどんなものなのかを見てみたい。そこで今回もマイクロソフトの斎藤泰行氏に伺ってみた。折りしもマイクロソフトはこの秋ともいわれるSQL Server 2005のリリースを間近に控えており、中でもまったく新しく生まれ変わったETLツールの実力はすでに大きな話題を呼んでいる。 「SQL Serverには、これまでDTS(Data Transformation Services)というETLツールが標準搭載されていました。PASSJ(SQL Serverユーザーグループ)のアンケートによると、SQL Serverユーザの90%が使っているという実績からもわかるように、データベースの運用管理から異機種間のデータベース接続まで広く使われている大変便利なデータ変換ツールです」  図2:DTSとAnalysis Services さらに標準搭載のBIツールであるAnalysis Servicesを使えば、OracleやDB2につないで直接キューブを作成したりといった作業も可能で、まさにこのあたりはマイクロソフトらしいイージーエントリー&イージーユーズである。データ活用のシーンを考えるとSQL Serverだけということは当然ありえないわけで、異機種間接続はマイクロソフト製品のポリシーとして組み込まれているのだと、斎藤氏は説明する。 | ||||||||||||

| 単なるデータ変換にとどまらず、ビジネスの効率までを提供できて及第点 | ||||||||||||

このDTSがSQL Server 2005では「Integration Services」と名前を変え、大幅に性能を向上させた。 まずGUIベースのツールがVisual Studio 2005のシェルの中に統一されて、色々な変換のコンポーネントが40〜50種類用意された。カラムとカラムを足して新しいカラムを作るのも簡単だし、半角カナを全角カナに変換してからインサートするといったことも可能だ。またデフォルトでコンポーネントがついているので、GUIで設定するだけでどんどんワークフローが組めるという。 実際の例で考えてみよう。単価150円のコーラ100本の売り上げを計上する場合、もし商品名「コーラ」が半角で入っていると、その「コーラ」を全角に変えた上で単価150×100本を「今月の売り上げ」として新しいカラムを作り、売り上げ集計のデータベースにロードしていく……という一連の処理が3分程度で設定できるという。 もちろんこれをOSS(オープンソースソフトウェア)のデータベースで実行しようとすれば、できないことはない。OSS用のコード変換テーブルを用意しておいて、コードを呼び出して全角の文字コードに変換して……という処理を手書きで行っていけばよいのだが、とはいえ、とても3分で行うことは不可能だろう。 だからOSSデータベースが劣るといっているのでは、決してない。後でも述べるが、これは商用データベースとOSSデータベースの考え方の根本的な違いによるものである。商用データベースは、「データソースの活用の結果として、いかにユーザのビジネスを効率的にドライブできるか」という至上命題を常に抱えている。この結果、OSSでは必ずしも優先課題ではない「作業効率」という能力が強く求められてくるのである。 | ||||||||||||

| 前のページ 1 2 3 4 次のページ | ||||||||||||

| ||||||||||||

| ||||||||||||