OpenStackディストリビューションの比較検証と最新技術トレンド

日本仮想化技術のたまおきです。前回は、本連載の趣旨とOpenStackの市場動向についてお話ししました。後編となる今回は、OpenStackディストリビューションの比較のために用意した製品情報シートの説明と、筆者が注目している技術トレンドについてお話しします。

OpenStackディストリビューションの違いを徹底検証

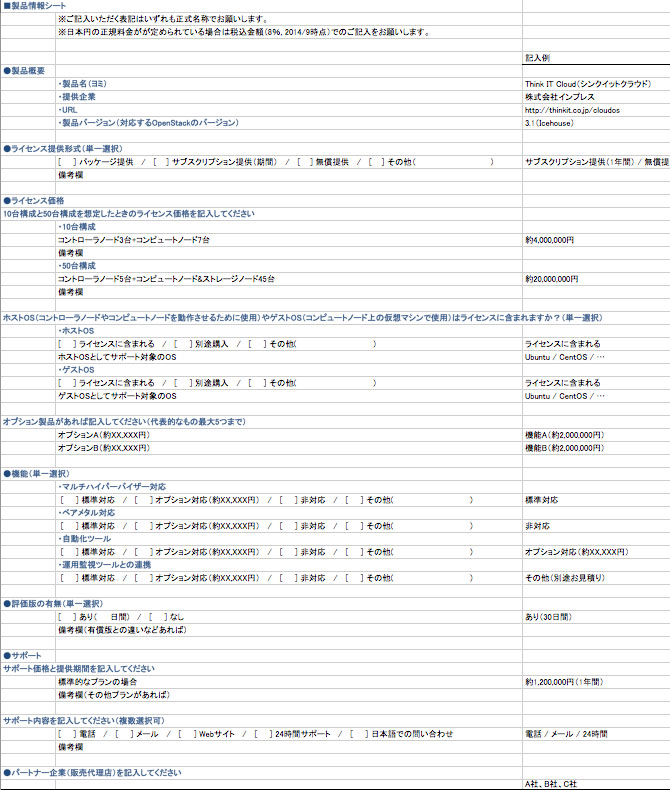

OpenStackディストリビューションを比較するために独自の製品情報シートを用意しました。このシートに書かれている項目は、私が日々営業活動を行う際にお客様からよく問い合わせのある項目を中心にまとめています。比較ポイントをひとつずつ見ていきましょう。

編集部より

この製品情報シートは第二部のディストリビューター各社による個別解説の末尾に掲載しています。また全8社分の情報を1シートにまとめた比較表も制作中ですので楽しみにお待ちください。

ライセンス提供形式

OpenStackディストリビューションの提供形式として下記の種類があります。ライセンス提供形式としては3)と4)のみが該当しますが、各社は下記の提供形式を組み合わせてOpenStackディストリビューションを提供することが多いので把握は必要です。ライセンス自体は無償提供ですが、年間のサポート契約が必要な場合もあります。

- 無償提供 - サポートサービス無し

- 無償提供 - サポートサービス選択可

- パッケージ提供 - サポートサービス有り

- サブスクリプション提供 - サポートサービス有り

ライセンス価格

ライセンス価格として、10台構成と50台構成を想定したときの価格を記載しています。本連載開始時点の市場状況などを踏まえて、10台構成はOpenStackのお試し環境、50台構成は評価・検証環境を想定しました。本番環境でのOpenStackの導入規模を考えたとき、将来的には数千台~数万台の大規模環境や、100台~500台の中規模環境を想定することになります。

ホストOSやゲストOS

ホストOS(コントローラノードやコンピュートノードを動作させるために使用)とゲストOS(コンピュートノード上の仮想マシンで使用)がライセンスに含まれるのか、サポート対象のOSは何か、について質問しています。ホストOSの上でOpenStackを稼働させます。ゲストOSはOpenStack上の仮想マシンで使用します。

ホストOSの選択は難しいところですが、OpenStackディストリビューションでの実績で選ぶ場合と、お客様が使ってきたLinuxディストリビューションと同じものを選ぶ場合の2パターンを筆者は見てきました。現時点でどちらが正解というわけではありませんので、まずは評価・検証フェーズで様々なディストリビューションを触っていただきたいです。

ゲストOSの選択においては、現行のシステムやアプリケーションの稼働環境を把握した上で、ゲストOSとしてどのOS(Red Hat Enterprise LinuxやCentOSやWindows Serverなど)をサポートしているかを確認することになります。

機能

機能については、ディストリビューションの違いが出やすい4つの機能をピックアップしました。これらの機能は、OpenStack自体の機能というより、ディストリビューションを提供する会社が独自で開発・提供することが多いです。これらの機能を全て網羅しているかどうかというよりは、まずは読者の皆さんが必要とする機能を洗い出し、必要な機能の有無を確認することが望ましいです。

マルチハイパーバイザー対応

OpenStackディストリビューションとして、複数のハイパーバイザー(ESXi、KVM、Xen、Hyper-Vなど)をサポートしているかどうかを確認しています。VMware vSphereで使用されているのがESXi、OpenStack環境でよく使われているのがKVMです。

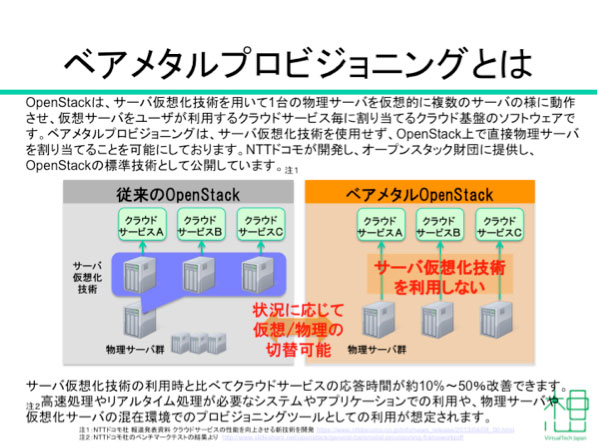

ベアメタル対応

OpenStackで仮想マシンの代わりに物理マシンを操作するベアメタル・プロビジョニングをサポートしているかどうかを確認しています。IBMのSoftLayerのBare Metal Serversのようなクラウドサービスを構築するために必須の機能となります。

自動化ツール

OpenStackのインストレーションや設定変更、仮想マシンの追加/削除などで使用できる自動化ツールの有無を確認しています。ChefやPuppet、Ansibleなどのオープンソースの自動化ツールや、PaaS基盤に含まれている自動化支援機能(OpenShiftやCloud Foundryが持つプロビジョニング機能)などがあります。また、ディストリビューターの独自開発によるツール(MirantisのFuel、UbuntuのJujuなど)もそれぞれ特徴があり面白いです。

運用監視ツールとの連携

OpenStack自身には運用監視機能が無いため、実運用を想定した際に運用監視ツールとの連携が必須となります。ZabbixやNagiosなどのオープンソースの運用監視ツールとの連携や、商用の運用監視ツールとの連携が可能かどうかを確認しています。

サポート

サポートサービスの価格とサービス内容について確認しています。

OpenStack Summit 2014 Parisでの関心事項

最後に筆者が注目している技術トレンドについてお話して第一部のまとめとします。

OpenStack Summitは年に2回開催されているOpenStackの展示会です。次回はフランス・パリにて11月3日から11月7日までの5日間開催されます。開発者向けに今後の開発ロードマップや機能実装について語るDesign Summitや、200を超える事例やテクニカルセッションが予定されています。

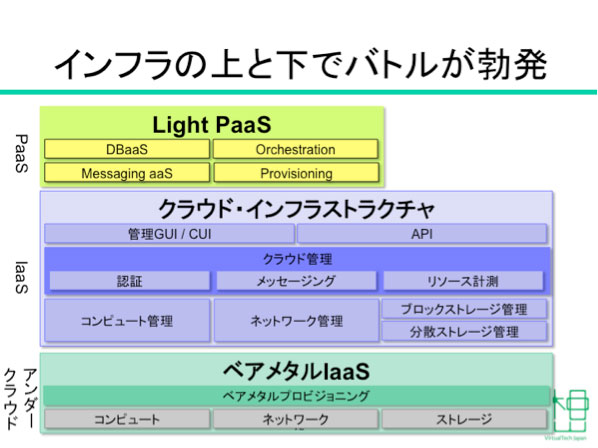

次回のOpenStack Summitで筆者が注目しているのは「インフラの上と下で勃発したバトル」です。

OpenStackは一部の機能(ネットワーク仮想化のNeutronなど)を除きソフトウェアとして成熟度を高めています。もちろん今後もクラウド・インフラストラクチャーの機能拡張が行われるのですが、OpenStackディストリビューションを提供する会社の皆さんの注力する領域がインフラの上と下に移ってきたと筆者は感じています。

PaaSの領域は、Light PaaSと呼ばれるPaaSの共通機能についての開発が急ピッチで行われています。具体的には、データベースサービスのTrove、オーケストレーションサービスのHeat、メッセージングサービスのZaqar、データ処理サービスのSaharaなどです。クラウドネイティブなアプリケーションを開発する際に、Amazon Web Servicesでのアプリケーション開発に慣れた開発者の皆さんがLight PaaSを好んで使用する状況があります。データベースサービスやオーケストレーションサービス/プロビジョニングサービスなどはAmazon Web Servicesで提供されている機能ですので、「追いつけ、追い越せ」と開発が進んでいくことが予想されます。

アンダークラウドの領域は、クラウド・インフラストラクチャーを構成するコンピュートやネットワークやストレージをいかに「仮想化」「自動化」「標準化」にのっとって管理するのかが問われています。筆者はこの領域を「ベアメタルIaaS」と呼んでいます。米国では、1人のインフラ管理者がクラウド・インフラストラクチャーを1,000台管理していると聞きますし、将来的には1人のインフラ管理者で10,000台を管理したいともお聞きします。「自動化」や「標準化」を根本から見直さないと実現できない話ではありますが、クラウド・インフラストラクチャーを検討する際は(実施するかどうかはさておき)避けては通れない話題だと思っています。

ベアメタルIaaSを実現するための重要な機能としてベアメタル・プロビジョニングがあります。OpenStackではIronicというプロジェクト名で開発が進められています。筆者としても開発の進捗状況がとても気になっているプロジェクトの一つです。

以上で、第一部たまおきによるOpenStack解説は終了です、引き続き第二部をお楽しみください。

連載バックナンバー

Think ITメルマガ会員登録受付中

全文検索エンジンによるおすすめ記事

- OpenStackDays Tokyo 2017、コンテナへの応用が目立つOpenStackの現状

- CloudNative Days Tokyo 2019開催。Airbnb、IBM、Canonicalなどが登壇

- OpenStack Summit 2018 Vancouver開催 リアルな情報交換の場となったイベント

- ONSに参加する意図をOpenStack FoundationのJonathan Bryce氏に訊いてみた

- HA機能搭載のOpenStack、SUSE Cloudで商用SDNに対抗

- ノベル、分散ストレージ技術Cephに対応した「SUSE Cloud 4」を提供開始

- 様々な本番環境を支えるOpenStack

- ApacheCon North America 2017:API互換に関する渋いセッションを聴講

- ミランティスジャパンの新社長が「OpenStackが下火なのは良いこと」と語る理由

- Open Infrastructure Summit開催。キーノートはOpenStack離れと他OSSとの連携