はじめに

第1回の最後で、C/S型のBIアーキテクチャの限界に簡単に触れましたが、今回の始まりとして、このことについてもう少し詳しく説明します。

C/S型のBIアーキテクチャの時代には、エンド・ユーザーにも、初歩的なシステム開発者としてのリテラシーが求められました。前回でも触れたEUDと呼ばれるトレンドがそれです。このEUDの名のもとに、「SQL Windows」や「PowerBuilder」といったエンド・ユーザー向けの業務アプリケーション開発ツールが一世を風靡(ふうび)したのが、この時代です。

しかし、当時既にBIに携わっていた筆者には、このようなトレンドの陰に隠れてはいましたが、EUDやEUCに対する一部エンド・ユーザーからの反発の声が聞こえていたことも事実です。

このような声をあげていたのは、主に、経営・マネジメント層と一般ユーザー層の2つでした。これらのユーザー層は、基本的なITリテラシーを持っていないことや、データ処理に時間を割くことで本来の業務の生産性を落としてしまうことなどが理由となり、システム開発者としてのリテラシーを部分的ではあれ身につけることは困難でした。

結果的に、これらのユーザーにとっては、レポート作成業務をそれまでIT部門に依存していたのが、依存する先が一部のパワー・ユーザーに変わっただけで、当時のBIシステムからの恩恵を直接受けることはできませんでした。

これらのユーザー層を取り込めないことは、当時のBIベンダーにとって、ビジネス的にも大きな問題でした。それを克服するためには、C/S型アーキテクチャにとって代わる、新しいアーキテクチャの登場を待たなければなりませんでした。

3層型アーキテクチャの登場

C/S型アーキテクチャは、1990年代後半に全盛期を迎えます。しかし、このころから、ITアーキテクチャはインターネットの普及という大きな変革の時期を迎えていました。

企業内システムにおいても、Webブラウザやアプリケーション・サーバーといったインターネット技術を取り入れたイントラネットの導入が始まり、「すべての企業内ユーザーにすべてのアプリケーションを利用可能にする」というビジネス的な課題の解決が、企業内システムのITアーキテクチャに求められるようになりました。

また、C/S型アーキテクチャで構築されたシステムのメンテナンスが企業内システムにおける大きな問題となったのも、この時期でした。

C/S型アーキテクチャのもとで導入された多数のクライアントPCは、ハードウエアのリプレースやソフトウエアのバージョン・アップに直面し、メンテナンスに要する金銭的・人的なコストの増大が、C/S型アーキテクチャの優位性を大きくゆるがせました。

このような時代を背景に登場したのが、3層型アーキテクチャでした。

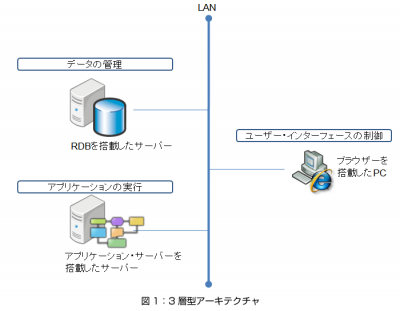

C/S型アーキテクチャにおいてクライアントPCが担っていた、アプリケーションの実行とユーザー・インタフェースの制御の役割は、3層型アーキテクチャにおいては、Webブラウザとアプリケーション・サーバーが担うことになりました。

具体的には、アプリケーションの実行がアプリケーション・サーバー、ユーザー・インタフェースの制御がWebブラウザという分担です(図1)。これにより、クライアントPC上でメンテナンスが必要なソフトウエアは、理論上、OS以外ではブラウザのみとなり、メンテナンス・コストを飛躍的に圧縮することが可能になりました。

- この記事のキーワード