命令型プログラミングパラダイムとは

現在主流のプログラミング言語は、本質的にはハードウエアの実行メカニズムに深く根ざして発展してきた言語です。すなわち、固定長メモリセル列の上にデータ構造を構築し、状態を表現します。そして機械語命令列をプロセッサが順番に実行し、状態遷移を行うというチューリングマシン的メカニズムです。プログラミング言語が変われば、1つの命令文が扱えるデータ構造の粒度や抽象度も大きく変わりますが、「データ構造を構築し、計算を実行するためのアルゴリズム(命令文の列)を記述する」というパラダイムには変わりありません。

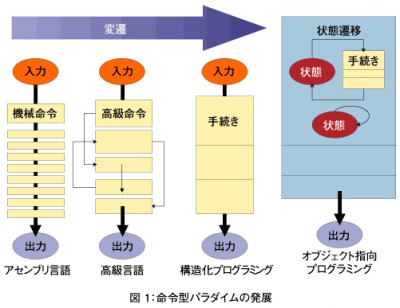

本連載の視点では、PascalやCなどの構造化プログラミングや、C++やJavaのようなオブジェクト指向プログラミングなども、本質的には命令型パラダイムに含まれると考えます。

命令型プログラミングは、次回紹介する「宣言型プログラミング」と対になる概念です。「手続き型プログラミング」という用語も、ほぼ同じ意味で使われますが、これはオブジェクト指向プログラミングなどとの対比として用いられることが多いため、本連載の趣旨とは少し離れてしまいます。

命令型パラダイムの歴史

コンピュータが開発された当初は、非常に高価ものだったので、とても一般人が気軽に使えるようなものではありませんでした。また、性能が貧弱だったため、できることや動かし方も決まりきったものにならざるをえず、ソフトウエアはハードウエアのおまけのような扱いでした。そもそもプログラムという概念、すなわちストアドプログラム方式のコンピュータが生まれる前は、直接ハードウエアを変更することによって動作を変えており、ソフトウエアという概念自体が存在しませんでした。

しかしその後、コンピュータは飛躍的に進歩し、応用分野も社会的重要性も加速度的に増加してきたというのは、ご存じの通りです。今では私たちの生活の隅々にまでコンピュータが浸透し、社会基盤を円滑に動かし、豊かな生活を送るために欠かせないものとなっています。

それに伴い、ソフトウエアは、さまざまな問題ドメインを含む、大規模で複雑なものとなってきました。また、ハードウエアが急速に安価になり、かつてはおまけ扱いだったはずの、ソフトウエアを作るコストの方がはるかに高価になってきました。必然的に、ソフトウエア開発を楽にするための技術の重要性が増し、さまざまなプログラミング言語や開発環境、ミドルウエアやライブラリといったものが整備されるようになり、現在に至ります。

命令型パラダイムの発展を一言で言うならば「記述の高級化(抽象化)と、プログラムのモジュール化(影響範囲の局所化)」と言えます。

「高級」というのは、人間に近いという意味で、ハードウエアから離れる(ハードウエアを抽象化する)ほど高級と言えます。高級言語というのは、要するにアセンブリー言語以外のすべてのプログラミング言語のことです。高級言語の登場により「すべてをアセンブリー言語でベタに書く必要は無く、高級な記述から機械語を生成すれば良い」という画期的なパラダイムが誕生しました。これは今でこそ常識となっていますが、BNF記法などのコンパイラ技術が成熟するまでは、人工知能と同じような夢物語の一種だったのです。

しかし、いくら記述が高級になったとしても、全体がスパゲティのように複雑に絡まっているプログラムでは、開発や保守が困難となります。構造化プログラミングは、プログラムの制御構造を整理し、一度に考えなければならない範囲を狭めることに成功しました。CLOSやSmalltalkではなく、C++のような意味でのオブジェクト指向プログラミングは、より積極的にこれを推し進めた、手続きとデータ構造のモジュール化を強力に支援するための枠組みと言えます(図1)。

続いてプログラミング言語の汎用と専用について考えてみましょう。

- この記事のキーワード