Zabbix Summit 2024は製品トレーニングやテクニカルな内容の解説セッション、事例紹介などが中心で、一般的な北米のIT企業の年次カンファレンスとは趣の異なった内容となっている。今年は久しぶりにZabbixの本社オフィスを公開するOpen Office Dayもサミット前日に開催され、ソフトウェア以外の部分を感じる良い機会になった。

久しぶりにZabbix本社を訪問

筆者が以前にZabbixの本社ビルを訪れたのは2015年のサミット開催時なので、今回は9年ぶりということになる。住所もビルも同じだが、オフィス自体の規模は大きくなっていたようだ。

オフィスではZabbixのGUIが表示されクラスターを監視しているようなグループのエリアがあったが、これはZabbix Cloudの監視をしているのではないという。

またオフィスでのリフレッシュのためにゲームやバドミントンのラケットなども置かれていたのは、IT企業らしい風景と言えるだろう。

オフィスにはメキシコのお土産が置かれていた。これは2023年に主としてスペイン語圏に対するビジネスの拡張のために開設されたメキシコオフィスの関連だろう。

ブラジルにおいてZabbixは非常に人気があるため、2020年にはブラジルのオフィスが開設されたが、ブラジルはポルトガル語圏である。メキシコやアルゼンチンなどのスペイン語圏にリーチする必要性から、アメリカから近いメキシコにオフィスを開設したということだろう。

写真で見るZabbix Summit 2024

続いてZabbix Summitの会場のようすを紹介する。

今年のカンファレンスではZabbix Cloudのブースが用意されていたことから、初日のキーノートが始まる前にZabbix Cloudが大きなトピックとなることは明らかだった。Open Office DayでもZabbix Cloudは大きく飾られており、クラウドサービスに対するZabbix社内の盛り上がりを感じることになった。

Zabbix Cloudに関連するノベルティも充実していた。Zabbixはノベルティを無料で配布するのではなく、商品として販売するのが通例となっている。

Zabbixのロゴが描かれたノベルティたちが販売されていた。毎回、購入する参加者がいるという辺りにもZabbix愛が滲みだしているのがわかる。今年の新製品はZabbix Cloudのノベルティだ。

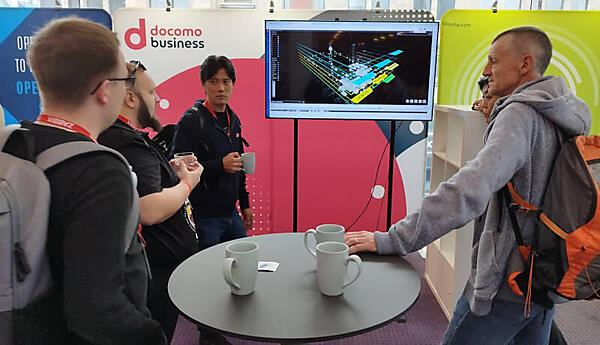

展示フロアーのようすは至ってシンプルで、それぞれのブースにPCやモニターを持ち込んでデモを行う説明員が立つという形式で、KubeConやベンダーの展示ブースに慣れた感覚からすると実直に映る。ベンダーが無償でTシャツやステッカーなどを配布する形とは大きく異なる。

そんな中、NTTコム エンジニアリングが持ち込んだデモは監視対象のデバイスの物理的な位置情報に即したトポロジーを3Dで表示するというもので、参加者からは大人気となっていた。

今年は2つのトラックで実施されたセッションだったが、メインとなる会場は約500名というキャパシティのカンファレンスルームだ。

2日間の会期のどの夜もパーティを用意して参加者を楽しませるのがZabbixの流儀だが、今年はライブバンドを招いて派手に行われていた。

会場で配られていたチョコレートも紹介しよう。このチョコレートには「Monitoring doesn't sugarcoat anything」(モニタリングは何もシュガーコーティングしない)という、いかにもZabbixらしい実直なキャッチコピーが記されていた。

日本からの参加者に感想を訊いてみた

最後にZabbix Summitに日本から参加した以下の皆さんのコメントも紹介しておこう。

協力いただいたのはNTTコムエンジニアリングの田中武信氏、トヨタ自動車の大野充裕氏、そしてSRA OSSの赤松俊弘氏だ。

大野氏は初めての参加、赤松氏は3回目、田中氏は5回目の参加だという。

これからのZabbixに期待することとして田中氏は「使い易さと運用のしやすさは今のままバランスを取って、軸は動かさないで欲しいですね。すでに多くのシステムでZabbixをベースにして運用管理の手順書が作られているので、大幅に変えられると困るんです(笑)。これからは生成型AIなどの応用が出てくるとは思いますが、外部のシステムとの連携ができるインターフェースを用意してそこから他のLLMなどとの連係が可能になると良いと思います」と述べた。

大野氏は「他とは違うZabbixらしさは変えないで欲しいです。Zabbix流のこだわりというのを感じるのでそれを大事にして欲しい」、赤松氏は「オープンソースなのにユーザーや外部の人が開発できないというのはユニークだと思うんです。でもそこは変えないで欲しい。また機能のリクエストをしても『こういう理由で今は開発できない』ということをちゃんと説明してくれるのはありがたいです。なのでそれも変えないで欲しい」と語った。

Zabbixがユニークであることを大事にしつつ、生成型AIなどにも果敢に挑戦して欲しいという「変わらないで欲しいが、変わっても欲しい」というユーザーらしいわがままな思いを語ってくれた。

安定したプロダクトとユニークなコミュニティに支えられているZabbixだが、クラウドサービスの提供からは新しい領域に踏み出したと言える。Zabbix Cloudが日本のビジネスに対応しつつ変わらない良さを維持できるのか、注目していきたい。

- この記事のキーワード