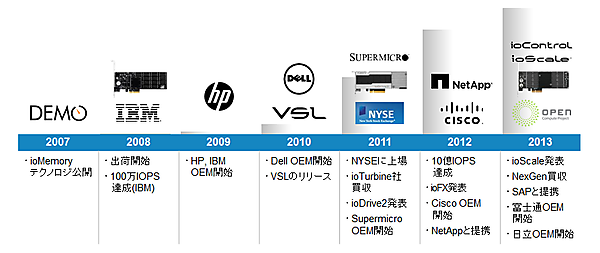

ioDriveの歴史

ioDriveは、米Fusion-io社で開発された PCI Express接続型の超高速半導体ストレージです。2008年の発売開始以降、Facebookに代表されるWeb2.0系の企業ユーザはもちろん、医療、通信、金融など様々なミッションクリティカルな環境で活躍しています。現在は第2世代のioDrive2(2011年10月発表)がメインストリームとなっています。

ioDriveがここまで普及した理由の1つとして性能や信頼性の面もありますが、多数のサーバベンダ にOEM供給をしているという点も重要なポイントになっています。2014年1月時点で、HP、IBM 、DELL、Supermicro、Cisco、富士通、日立、LenovoにOEM供給をしています。

OEM品のため、保守サービス等がサーバベンダから一括して受けられたり、保守料金が標準保守サービスに含まれているため、安価に購入できたりすることが大きなメリットとなっています。

図1:フュージョンアイオーの歴史(クリックすると拡大)

ioDriveは、PCI-Express接続型の半導体ストレージとして5年以上の実績を積んだことになります。接続方法はいまだ目新しいですが、すでに安心してお使いいただけるデバイスとして認知され、今後の更なる普及を見込んでいます。

SSDとの違い

昨今、安価で大容量のSSD (ioDriveと区別するため他社の半導体ストレージをSSDとします)も登場してきました。ここであらためてioDriveがSSDとどう違うのかご紹介します。

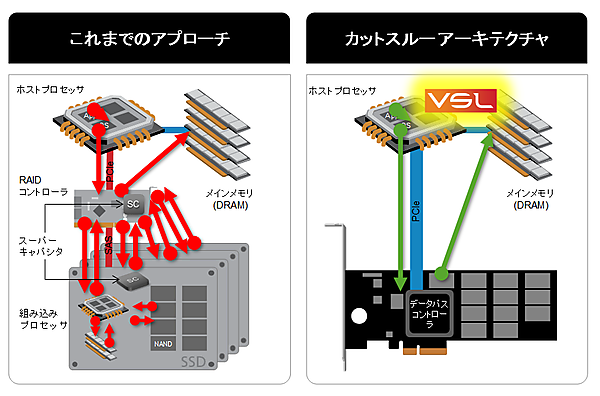

ioDriveのアーキテクチャ

ioDriveはディスクコントローラやRAIDコントローラを介さず、PCI Expressバスに直結してCPUからダイレクトにアクセスさせることで非常に高い性能を実現しています。このアーキテクチャをカットスルーアーキテクチャと呼んでいます。

図2:カットスルーアーキテクチャ(クリックすると拡大)

「PCI ExpressはSATA/SASに比べて帯域が広いため、ioDriveはSSDより高速である」と思われている方も多くいらっしゃるかと思います。もちろんそれも理由の1つではあるのですが、SASも12Gbps も登場していますし、他社からもPCI Expressに接続するタイプのSSDも登場してきています。ioDriveの優位性はどこから来ているのでしょうか? 主な違いを見てみましょう。

- この記事のキーワード