「管理会計」の定義とは

「管理会計」の定義とは

皆さんは「データ」と「情報(Information)」の違いをご存じでしょうか。

一見、同じものを表現しているように思えますが、「データ」とは単純な入力レコード(例えば、データベースに蓄えられた処理や入力の結果)であるのに対して、「情報」とはその無作為に収集されたデータの所有者が欲している形に、データを整理・加工されたものを指します。

入力されたデータを単に一覧化した「チェック・リスト」がデータだとすれば、「○○別集計表」といったものが「情報」であると言えば分かりやすいのではないでしょうか。

同様のことが会計にも言えます。財務会計が企業の取引を正確に記帳し、決まった会計制度にのっとって、決まった形式の財務諸表を作成することだとすれば、管理会計とは、情報を必要とする人それぞれに対して、会計という分野における「情報」を作成することだと言えます。

例えば、損益分岐点を把握する行為、具体的には、販売個数と販売価格に対し、仕入(製造)価格や製造数量などから推察し、赤字が発生しないように販売の価格や仕入の数量や単価を抑える、といった行為は、まさに管理会計そのものの考え方です。また、営業チームの責任者が販売傾向を分析し、売れ筋の商品を多めに確保したりすることも、管理会計を元にした意思決定にほかなりません。

管理会計は「会計」と名前がつくことから、どうしても勘定科目などの情報がついて回るような印象をうけますが、決して会計システムで処理されるような情報だけで構成されるわけではありません。企業活動に携わる人が個々の判断を下すための情報を提供すること自体が管理会計の定義であり、管理会計の最大の目的でもあるのです。

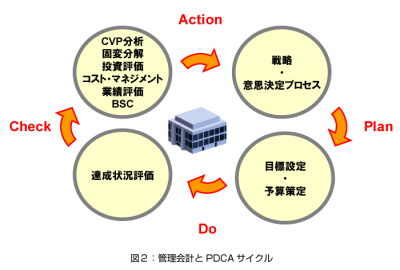

情報のPDCAサイクル

管理会計として把握する情報には、大きく2つの要素があります。その2つとは、「現状を把握するため」の情報と、「未来を予測するため」の情報です。企業にとって、どのような情報が、どういったタイミングで利用され、意思決定されるのかを「PDCA」の概念に当てはめて考えると、非常に分かりやすいかと思います。

まず、「Plan」のフェーズにおいては、現状の把握と未来の予測、両方の情報が必要になります。計画の策定にあたっては、さまざまな側面から計画の妥当性を検証する必要があるため、最も多くの情報を必要とするからです。例えば、来年度の販売計画を立てる際には、今年の販売額だけでなく、例年の傾向から来年度はどのような伸び率が期待できるのかといった視点が必要です。

次に、「Do」や「Check」のフェーズにおいては、その実行結果の実績を情報として把握したうえで、計画値とどのような差異があるのかを把握していくケースを想定できます。これはまさに管理会計の中でも最も一般的な「予算実績管理(予実管理)」に該当します。

そして、最後の「Action」ですが、例えば予実管理において、芳しくない差異が発生している場合、そのほかの実績値や収集した情報に基づいて意思決定を行い、次の行動を起こしていくということになります。

このように、PDCAのいずれのタイミングにおいても、現在の実績や未来の予測にもとづいた情報を入手し、その情報に従って意思決定を行っています。管理会計の概念がよく分かるのではないでしょうか。

次ページでは、管理会計のための道具であるBIツールについて、BIツールと管理会計の相性に着眼しながら解説します。

- この記事のキーワード