「エンジニアは今も必要なのか?」——生成AIの急速な普及により浮上したこの根本的な問いに対し、実践者たちが明確な答えを示した。2025年9月18日開催の「生成AI Day」のセッション「エンジニアは今も必要なのか? リアル現場の生成AI最前線LT会 Presented by 生成AI EXPO」では、個人事業主から大企業まで異なる規模での生成AI活用事例が披露された。司会を務めた生成AI EXPO発起人の田中 悠介氏(Givin' Back株式会社取締役)のもと、10年構想を2週間で実現したクリエイター、7万行SaaSを2人月で開発したスタートアップCTO、富士フイルムグループで組織定着を推進する現場担当者が登壇。従来の開発手法を根本から覆す現実を披露した。

生成AIの進化が急速に進む現在、文系の人材であっても生成AIを活用してプロダクトを開発する時代が到来しつつある。実際に生成AIを使い倒している人材は、どこまでAI活用を推し進めているのだろうか。田中氏(写真1)は「『個人事業主による活用例』『スタートアップ企業による開発事例』『大企業における組織への定着』という3つの異なる立場から、それぞれの事例を直接体感してほしい」と語り、登壇者たちの発表を促した。

田中氏は「生成AI EXPO」の発起人として、2023年12月の愛知県犬山市開催を皮切りに、名古屋市、東海エリア、東京エリアと展開を重ね、総参加者3000名を超えるイベントシリーズを主催してきた。今回のライトニングトーク形式の講演では、生成AI EXPOの登壇者を招き、個人事業主、スタートアップ、大企業という3つの異なる立場から、生成AI活用の最前線事例が共有された。

10年構想を2週間で実現—文系人材によるバイブコーディング

最初に登壇したstudio veco代表の伊藤 雅康氏(写真2)は、非エンジニアによる生成AI活用の実例を披露した。同氏が注目するのは、Vercel社が開発する「V0」というWebデザインツールだ。

「バイブコーディングによって、打ち合わせしている間にモックを作るということがほぼできてしまう。従来のように、打ち合わせのあとに提案するのではない」と伊藤氏は実情を説明する。

バイブコーディング(Vibe Coding)とは、元OpenAIでAI研究者のアンドレー・カルパシー氏が2025年2月に提唱した概念で、ロジックよりも感覚を重視し、精度は甘いが即効性があるという特徴を持つソフトウェア開発手法だ。伊藤氏は「芸術的なプロジェクトやリスクが低いプロジェクトにおいては非常に高い有効性がある」と評価している。

伊藤氏は、複雑な3D体験を含むWebサイトを10回程度のチャットのやり取りで生成。従来であれば2〜3ヶ月を要する作業が1〜2日で完成する現実を示した。さらに表情認識機能を搭載したモーションキャプチャーシステムや、カメラで手の動きを認識して絵文字をつかむゲームも3〜4時間で制作するなど、技術的な壁を軽々と超越する様子を披露した。

写真好きの伊藤氏はいつか自分のギャラリーを持ちたいと考えており、それをAIを使ってデジタル空間に実現した(図1)。「自由に出歩けるような空間を作りたかった。それをゼロイチで作りたいなら相当な技術が要るが、生成AIのおかげで10年構想してたものが、たったの2週間でできてしまった」(伊藤氏)

伊藤氏が提示したVibe Codingのサイクルは、まずやりたいことを見つけてChatGPTで言語化する。次に、V0で7〜8割の状態のものを瞬時に完成させ、それから200〜400回のチャットを重ねて完成度を高めていく。伊藤氏は「誰かに頼まずに、自分でできてしまう時代になった」と語る。

一方で注意点として脆弱性対策の必要性も指摘した。「セキュリティが甘いプログラミングもAIが書くので、『これはおかしいのではないか』と気づけることが大事だ」(伊藤氏)

伊藤氏は時代の変化について「総クリエイターの時代になってきている。コードの読み書きができるからではなく、やりたいことができるからコードを扱う時代になった」と述べ、さらに「AIを使えば夢は叶えられるし、事業を伸ばせる。ますます活躍してほしい」とエールを送った。

7万行SaaSを2人月で開発—50倍の開発生産性を実現

Shunkan AI株式会社 取締役CTOの神谷 亮平氏(写真3)は、スタートアップレベルでの生成AI活用による劇的な生産性向上事例を紹介した。

「7万行規模のSaaSを1人で作った。独立行政法人情報処理推進機構がデータを出している新規開発の中央値では113人月規模とされるサービスを、たった2人月で実現した。50倍の開発生産性を実現している」と神谷氏は語る。

開発したのは誰でもアクセス可能なメールビジネス支援サービスで、現在も稼働中だ。ほかにも50ページ2万行の機能を1週間で制作し、85画面のモックアップや50ページの設計書から1000ファイルのコード自動生成も行うなど、従来の開発工程を根本的に変革している。

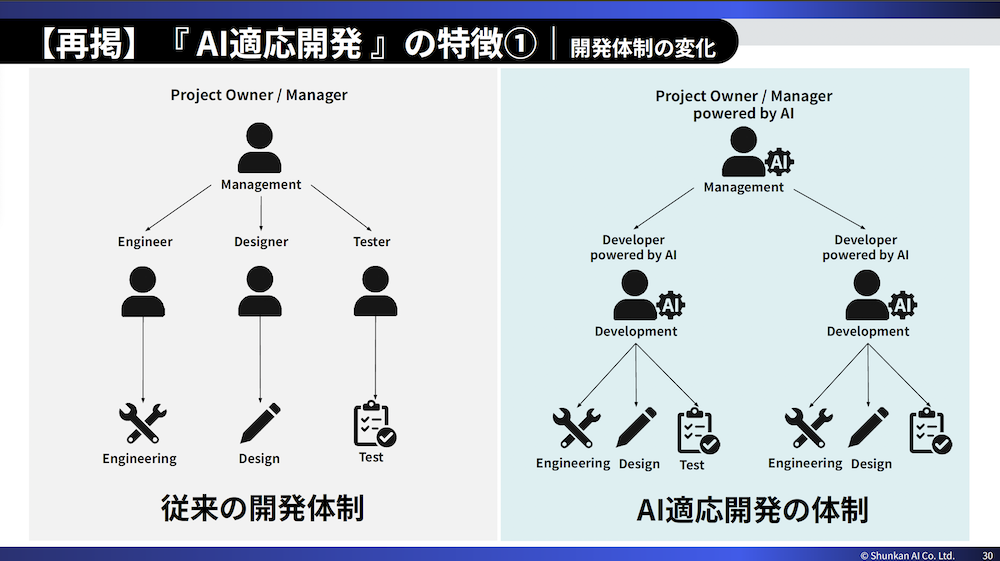

神谷氏が定義するAI適応開発の核心は3点にある。「AIが得意な作業はAIに任せる、人間はAIに任せられない部分を担う、そして最良の成果を最速で得るために、AIの進化や普及に合わせて働き方や組織体制を柔軟に変える」ことだ。これを「AI駆動開発に働き方・組織体制のAI適応を加えたもの」と位置づけている。

50倍の生産性向上を実現した要因は、システム開発における課題であるコミュニケーションの複雑性を解決したことにある。「従来の分業体制では、エンジニアはエンジニアリング、デザイナーはデザイン、テスターはテストという具合に分かれていた。AIを活用すると、1人の開発者で全部できてしまう。その間のコミュニケーションが非常に楽になる(図2)」(神谷氏)

特に重要なのは、確認調整待機など非生産時間の削減だ。「デザインしてくれないとどうコーディングして良いか分からないということでエンジニアの手が止まる状況がある。AIにお願いすると即出てくる」と神谷氏は説明する。

個人の課題として、1人当たりの責任範囲拡大や業務密度の増加を挙げつつも「経験もない仕事の責任を引き受けるのは不安だが、やればできる。With AIで限界突破できる」と力強く語った。一方で、組織の課題として業務再設計や組織再編の困難さを指摘し「市場の変化は待ってくれない。決断が早い方が良い。情報を見聞きするだけでなく、腹落ちするまで自分自身で試すことが大事」と実践の重要性を訴えた。

個人から組織へ—大企業での生成AI推進戦略

富士フイルムビジネスイノベーションの主任でIKIGAI lab.の髙橋 和馬氏(写真4)は、大企業における生成AI組織定着の現実的な課題と解決策を示した。富士フイルムグループ横断で生成AI教育を実施し、年間200本以上の記事執筆を手がける同氏の視点は、個人やスタートアップとは異なる組織論的なアプローチだった。

「組織で生成AIを推進していく課題に、具体事例が欲しい、上層部の理解が得られない、モチベーションがなくて1人だけではうまくいかない、といったことがよく言われる」と髙橋氏は分析する。

生成AIが一般的なSaaSと違う点を挙げた。それは、アップデートが激しく、使い方も人それぞれ違うこと、そして実践者でないと勘所がつかめないことだ。髙橋氏は「従来AIにずっと詳しかった人が生成AIを使いこなせるかというと、そうではない。対話というコミュニケーション能力なので、意外と文系の方が使いこなしている。本当に触ってないと語れない」と指摘した。

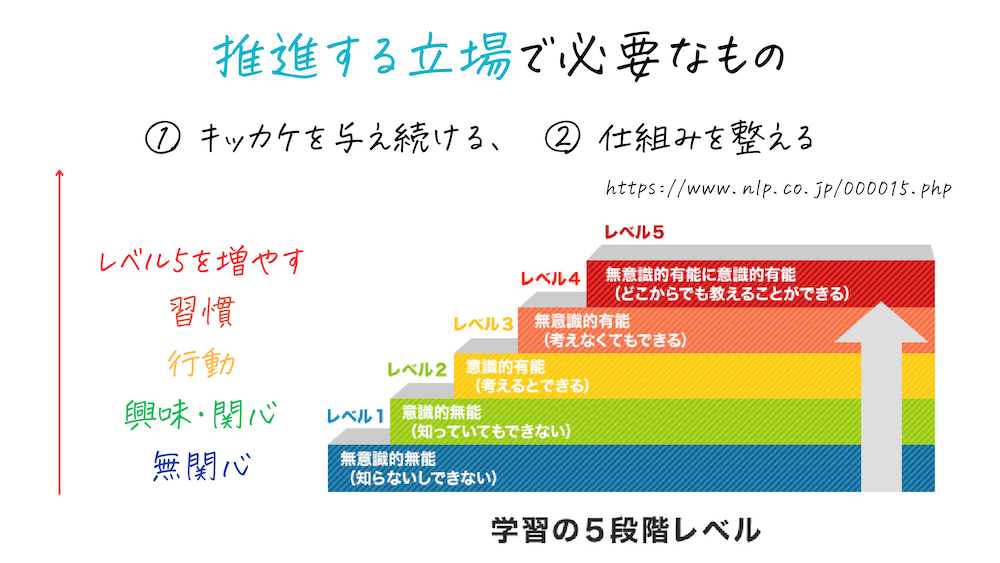

髙橋氏が提示する組織定着の戦略は、学習のレベルを上げるための「きっかけを与える」ことと「仕組みを作る」ことだ(図3)。生成AIの組織浸透が一般的なSaaS導入とは異なる特殊性を持つ。通常のツール導入では初期採用者から段階的に利用者が拡大していくが、生成AIの場合は先進的な利用者でも継続的な習慣化のプロセスが必要になるという。そのため、従来の導入手法では組織全体への浸透に時間がかかる課題があると指摘した。

髙橋氏が開発したカスタムAIツール群には、営業ロールプレイ支援やビジネスアイディア発想支援など、500回以上利用される人気ツールもある。さらにプロンプト(AIへの指示文)の自動生成機能や改善支援機能、調査機能を活用したプロンプト作成など、生成AI活用の敷居を下げる仕組みを組織内に展開している。ツールは第三者との共有を可能としており、組織全体での知見蓄積を促進する設計となっている。

髙橋氏独自の推進方針として、プライベートでの遊びながらの活用を提唱した。「1日24時間のうち仕事もしながら触って、家にいる時間や土日も含めたら、日常で生成AIを使っていくことが重要だ。企業だと制限されてできることが少なくなるが、プライベートなら趣味の世界に走れる。そこで触ってきたものを仕事に持ってくるプロセスが長期的に見たら一番良い」

3名の事例発表を受けて田中氏は最後に参加者に向けて問いを投げかけた。

「皆さんの発表を聞いて、改めてどのようなエンジニアが必要か。来場者の皆さんが同じような技術を身につけたいならどうすれば良いのか。何を軸に学ぶ、または仕事をしていれば良いのか。皆様自身、胸に手を当てて考えてみてほしい」(田中氏)