エンコードが必要なのか?

今回は、「なぜ、手間のかかるエンコードが必要なのか?」「そもそもエンコードとは何なのか?」動画ファイルが多数あるがどう違うのか?」「エンコードの設定って複雑?」、そんな初歩的な疑問を解決していきます。

動画をWebで配信する場合、元の動画データをそのままWeb上で配信しようとするとデータ量が多すぎて、動画を視聴することができません。そこで、「エンコード(encode)」という動画データの圧縮作業が必要になります。

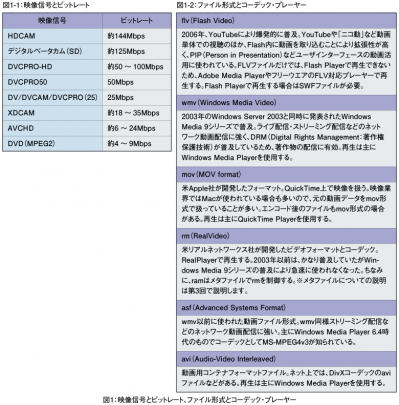

通常、Webで視聴する動画は1Mbps弱ぐらいのビットレート(データ量)になるのですが、元の動画データのビットレートはどのくらいかというと図1-1のようになります。

エンコードとは、元の動画データを10分の1から100分の1以下に圧縮して、Web上で視聴しやすい動画データに変換することをいいます。

また、動画データはネットワークのトラフィックに過大な負荷をかけます。例えば、「ニコニコ動画(http://www.nicovideo.jp/)」では、1日の中でピーク時に日本全国のネットワークトラフィック総量の約10%弱ぐらいを消費します。1つのサイトが、日本全体の約10%を消費するなんて、いかに負荷が大きいか!わかる良い例と言えるでしょう。

そのような理由で、できるだけ動画のデータ量を減らすために、エンコード作業が必要になるのです。

次にエンコードをする時、どの「コーデック(CODEC:映像圧縮技術)」を使用するかが問題になります。コーデックは、動画を使用する環境と画質、ファイル形式によって選択肢が違ってきます。

例えば、GyaOやYahoo!動画は、Windows Mediaコーデックを使ったWMVファイルで動画配信してWindows Media Playerで再生し、YouTubeやMySpaceは、Sorenson SparkまたはOn2 VP6コーデックを使ったFLVファイルで動画配信し、Flash Playerで再生することになります。

また、図1-2のようにネット上での動画の見せ方について、さまざまなファイル形式とコーデック・プレーヤーが用意されています。

コンテナファイルとは

「コンテナファイル」とは、物流で品物を入れて輸送するコンテナをイメージするとわかりやすいです。

コンテナの中にはいろいろな品物が入りますが、コンテナファイルも同様にいろいろなコーデック(品物と思ってください)が入ります。外見は同じコンテナ(avi)でも入っている中身(コーデック)が違うのがコンテナファイルとなります。図1-2のmovファイルやasfファイルもコンテナファイルです。

コンテナファイルには注意が必要です。同じaviファイルでも、Web上で配信できるaviファイルもあれば、配信できないaviファイルもあるからです。

例えば、DivXコーデック(1Mbps)のaviファイルはWeb上で配信できますが、Microsoft DV ビデオコーデック(25Mbps)のaviファイルはWeb上で配信すると重くて使い物になりません。でも、外見は同じaviファイルですのでご注意ください。

逆に、同じaviファイルなのにWindows Media Playerで再生できるaviファイルと再生できないaviファイルがあります。この場合、Windows Media PlayerがインストールされているPCに再生できないaviファイルのコーデックがインストールされていないことが主な原因になります。

でも、外見が同じaviファイルなのですから、どのコーデックが使われているかわからないと思います。そのような時に、コーデックを調べるフリーソフトがありますので、それを使用して、コーデックを調べます。主に「真空波動研(http://kurohane.net/)」などが知られています。

なお、movファイルも編集用のmovファイル(Apple Intermediate Codec)と動画配信用のmovファイル(H.264 Codec)などがありますので注意してください。

次は、エンコードについて説明します。

- この記事のキーワード