動画映像だけを受け取ってしまったら?

動画の権利関係は?

例えば、クライアントから「わが社のPRビデオ(DVD)をちょっと短く編集して、Webで配信したいのだが…」という依頼がきたとします。ここでまず確認しなければならないのが、コーデックでもファイル形式でもないのです。

それは「権利問題」です。

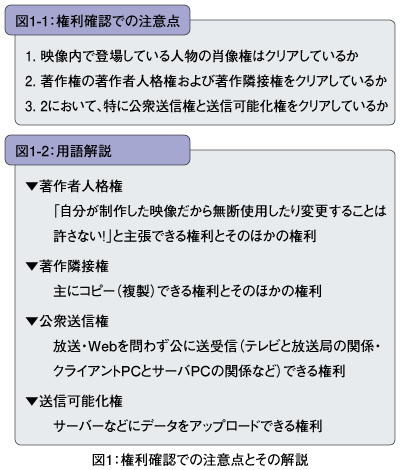

結論から言うと「クライアントと映像制作会社(映像プロダクション)間で権利関係はクリアになっているか」を確認しなければならないのです。権利確認での注意点は、図1-1となります。その用語解説は図1-2となります。

そして、企業が自社の映像を作る場合には、映像プロダクションと委託契約を締結している場合と、締結していない場合があります。

締結している場合は、たいてい著作権などの知的財産権を発注主であるクライアントに譲渡するような条項があります。これがあると一応安心です。締結していない場合、著作権の権利は映像プロダクションにあるのが原則となります。

PRビデオの映像が使えるか、使えないかの問題解決は、クライアントと映像プロダクション間での調整となりますので、基本的に映像制作していないWeb制作会社はノータッチです。もし調整が失敗して映像が使えなければ、エンコードしても無駄ですよね。もちろん動画をWeb上で公開できません。まずこの権利関係を確認してください。

受け取った動画データを処理できるか?

受け取った動画データがDVDの映像ファイルの場合、拡張子は「.VOB」です。編集しなければならないので、VOBファイルが読み込めるビデオ編集ソフトが必要です。ちなみに、WindowsでもMacでも使えるAdobe Premiere Pro CS3はVOBファイルを読み込めません。VOBファイルが読み込めない編集ソフトは結構あるのです。

その解決策の1つは、「VOBファイルが編集できる映像編集ソフトを探す!」です。Webで「VOB」「編集」などで検索すると良いでしょう。もう1つは、「VOBファイルをAVIファイルに変換する!」です。「DVD2AVI(フリーウエア)(http://cowscorpion.com/dl/DVD2AVI.html)」などが有名なツールです。

さらに、VOBファイルを読み込めないエンコードソフトもありますので注意してください。

・エンコードで使用したいソフトが、どのファイル形式に対応しているか

・ビデオ編集でどの程度の加工を要求するか

これらを検討しながら、下記のような判断が必要になります。

・VOBファイルで全体作業を進めるか

・AVIファイルに変換して、編集/エンコードを楽にするか

次は、完成されたビデオパッケージではなく、撮影素材を直接受け取ってしまった場合について紹介します。

多様化する映像のフォーマット形式

前回(http://www.thinkit.co.jp/article/153/1/)では、いろいろなファイル形式やコーデックで、多様なフォーマットがあることを紹介しました。

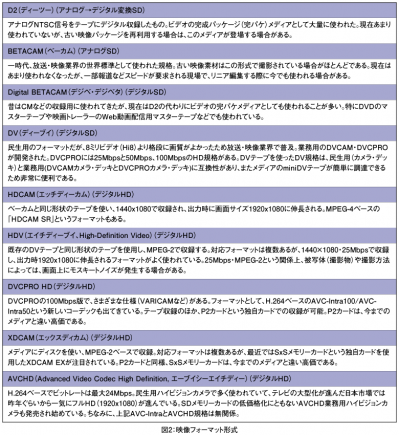

今、放送業界/映像業界とも20011年7月24日の地上波アナログ放送終了に向けてデジタルHD(HD:High Definition ハイビジョン)が進んでいます。映像業界の映像フォーマット形式も、今までのNTSC映像信号(SD)からデジタル化/ハイビジョン化に伴いフォーマットが乱立しています。まず、15年ぐらい前からの映像フォーマットをまとめました(図2)。

なぜ、このような紹介するかと言うと、例えば、企業PRビデオの動画配信だと、「昔、制作した企業PRビデオが完パケD2で映像プロダクションに残っているけど、その中の映像を使いたい!どうすればいい?」とか、「今度の撮影、PIP(Person in Presentation)でコンテンツの画面サイズが500×300、ブルーバック撮影だから画質を低くしたくないので、ハイビジョンで撮影する?XDCAMで撮影する?DVCPRO HDで撮影する?」と、このような会話が打ち合わせで発生します。

放送業界・映像業界特有の映像フォーマット形式を突然、打ち合わせなどで言われても対応できるようにまとめました(図2)。

完パケD2なら映像プロダクションでD2→DVに変換してもらってPCでビデオ編集することが考えられますし、PIPならIEEE1394などでPCにバックアップのためのキャプチャーなども考えられます。

映像データの受け渡しは?

先ほど説明したフォーマットは、すべて覚える必要はありませんが、ある程度認識していないとトラブルが発生します。

例えば、クライアント企業のホームページ上で、商品の製造過程を動画で説明するとします。

クライアントの担当者が、最近購入したフルHDビデオカメラで工場の製造過程を撮影してきました。その撮影データを、32GB SDHCカードで渡されたとします。テープではなくデータで受け取れて良かったと思われるかもしれませんが、これが「データを受け取ってすぐ編集」とは簡単にいかないのです。撮影画像サイズは、フルHD(1920×1080)で、クライアント担当者が撮影したビデオ素材ですから、使える映像だけ若干ビデオ編集しなければなりません。

これでどんな問題が発生するかというと、例えば、下記の4つが挙げられます。

1つ目は、「32GB SDカードが読めない」です。カードリーダー/ライターで32GB SDHCカードに対応してきたのはごく最近です。初歩的な問題ですが、皆さんこれで苦労されています。

2つ目は、「編集ソフトがAVCHDに対応していない」です。例として、Adobe Premiere Pro CS3/Premiere Elements 4などはソフト単体としてAVCHD形式をサポートしていません。現時点では、サードパーティーのソフトウエアやプラグインを利用することで、AVCHD形式のビデオを使用することになっています。

3つ目は、「データが重過ぎる」です。フルHD(1920×1080)だとCore 2 DuoのCPUでも、そのまま編集することは大変です。何らかの別フォーマットに変換して、プロキシファイルを編集する手法を考えなければなりません。

4つ目は、「画像処理のエフェクトや書き出し、さらにはエンコードも処理の待ち時間が多くなる」です。画面サイズが、今までのSD(720×480)の縦横2倍以上、面積(データ量)が4倍以上になってデータが重いのですから、処理が遅くなるのも当然です。すべての作業が今まで以上に長時間処理となるため、余裕を持ったスケジュール体制にしないと納期に間に合わなくなります。

以上のようなハードルがいくつも存在するということです。民生用カメラで撮影しても、このような状態ですから業務としての動画制作はどれくらいのリスクがあるのだろうと、戸惑われた方も多いかもしれません。

そこで、次にWebにアップする動画によって、どのような動画制作ワークフローが考えられるか紹介します。

SDとHDでどっちを選ぶ?

それでは注意点から紹介します。注意点は、2つの映像フォーマットと3つのワークフローです。

まず、2つの映像フォーマットとは、「SD」「HD」のいずれかになります。

判断基準として、実際の動画配信で使用する画面サイズをどれくらいにするかです。コンテンツ上の動画配信画面サイズが320×240ぐらいだったらSDで対応できるはずです。撮影がHDでも、SDのレターボックスにダウンコンバートしてもらって、MiniDVテープやDVD、aviデータなどで受け取り、上下の黒みはエンコード時にクロップするという感じです。

注意点として、HDだからDVD/DVもワイドにすると、ピクセル比などが違ってきて逆に手間がかかります。普通に4:3の720×480(640×480)で受け取るのが楽です。

また、コンテンツの画面サイズが横400~600px程度の大きさだと、結構微妙な大きさになります。特にPIP(Person in Presentation)など、このサイズ内に落ち着く場合が多いので注意が必要です。SDで撮影して、コンテンツ制作した時に「やっぱり画質が悪いからHDで再度撮影」となると、撮影費用が倍になります。

コンテンツ上の動画配信画面サイズが、SD:720×480(640×480)以上の場合はHD対応になるので、いろいろなファイル形式が登場します。

データファイルを受け取る時の注意点として、2つ挙げられます。

第1に、できるだけビデオ制作会社でaviファイルに変換してもらって受け取ること(Macの場合はmovファイル)です。

放送業界がよく使っている編集ソフトでAvid(http://www.avid.co.jp/jp/)というメーカーのビデオ編集ソフトがあるのですが、このソフトなどは「.omf」という拡張子を持つファイルで編集しています。このようなファイルを受け取ってしまうと加工できませんので、そのためにもaviファイルなど汎用性が高いファイルで受け取ってください。

第2に、aviファイルは「コンテナファイル」だということです。コーデックに何が使われているかを、できるだけ打ち合わせの時に確認しましょう。

ノートPCなどを持参して、aviファイルを再生してみて、再生できない場合は、「真空波動研(http://kurohane.net/)」でコーデックを確認します。見たことがないコーデックだったら、汎用性の高いコーデック、または、無圧縮にしてデータを受け取ります。

また、HDCAM/デジタルベータカム・ベータカム(SD)/DVCPRO50/DVCPRO(25)/DV/DVCAMは、テープメディアのため基本的にデッキがないと再生できません。DVなどは、民生用カメラをとりあえずの再生デッキにして大丈夫です。

これらを踏まえて、映像データをどのように受け取るかを検討してください。

自社で動画を処理するか、他社に業務委託にするか

次に、3つのワークフローとは、元の映像をどのような形でWeb制作会社が入手するかということです(図3-1)。

1は、完パケの映像データを受け取るだけで、あとは自社作業としてエンコードのみの作業です。2と3は、自社作業が増えることになります。

どのワークフローで作業をするかを検討する時の判断材料は、「ビデオ編集をするパソコンの性能と編集作業の量、エンコードの効率化」です。

例えば、ハイビジョン映像を編集するのにロースペックのPCで編集すると動画が動きません。当然のように思われますが、自分たちでHDV撮影してきたインタビュー映像を、たかが数分編集するのに何日も徹夜をしているWeb制作会社のスタッフを見ています。

この担当スタッフの人件費を考えると、現在の2を1のワークフローにして、ビデオ編集をビデオ制作会社に任せてしまった方が、はるかに低予算で効率よく作業を進められます。また、逆に3を1のワークフローにしてしまうと、とんでもない映像がビデオ制作会社から納品されるという最悪の事態が発生します。

その解決策は図3-2のようになります。aは、主導権はWeb制作会社にあるということです。Webコンテンツを作っているのですから、当たり前です。しかし、これがなかなかできず、映像制作者との調整に手間がかかり、丸投げしたくなるのです。でもこれでは思うような映像は作れません。

ですので、Web制作会社側もある程度、映像の知識を持って映像制作者と接しなければなりません。そして、aを踏まえて、bをよく検討することとなります。さらにWebコンテンツ制作にある程度の経験や知識がある映像制作者を選択できればベストです。

また、もうひとつ重要なのが、映像を作る得意分野です。この見定めは、映像制作の作品歴・業務実績などを見て判断すると良いでしょう。

映像ディレクターにも得意分野があり、映像プロダクションも同じように得意分野があります。基本的に同じ傾向がありますので、どちらかを選べば自然と選択できます。

結論として「どれだけ一緒に作業しやすいか?」と「予算の兼ね合い」、「映像プロダクションおよび映像ディレクターのセンス」に応じてワークフローを選択してください。

次回は、動画配信の説明をします。

なお、本稿の執筆にあたって、以下を参考にしました。

「Webクリエイターのための映像業界ガイド」『WebDesigning』毎日コミュニケーションズ(発行年:2008)