KubeCon+CloudNativeCon Europe 2024のキーノートから、ツァイスのWebAssemblyを使った事例に関するセッションを紹介する。

●動画:Revolutionizing Cloud Native Architectures with WebAssembly

KubeCon+CloudNativeConにおいて3日間の会期のそれぞれ朝一番のセッションはキーノートとして、最も大きな会場に参加者を集めて2時間ほどのセッションが行われるのが慣習となっている。その時間帯は他のセッションは行われず、すべての参加者が一堂に会して視聴するセッションとなる。その中でも初日のキーノートに関しては、テーマとして何を取り上げるのかに注目が集まるが、2024年のパリでのトピックはAIだった。

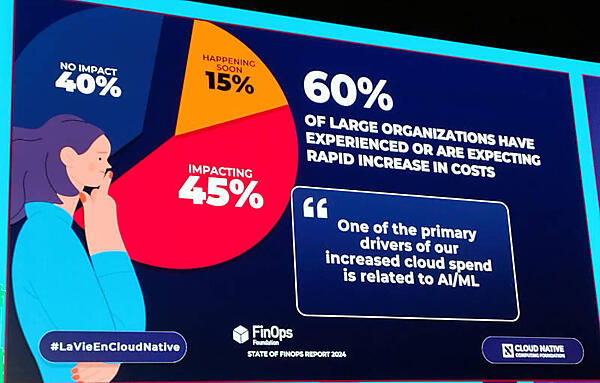

エグゼクティブディレクターのPriyanka Sharma氏が登壇し、凄まじいスピードで進化している生成型AIに対してクラウドネイティブなコンピューティングが最適なプラットフォームであること、そして大規模なユーザーが生成型AIによるコスト増を懸念していることなどを述べた。

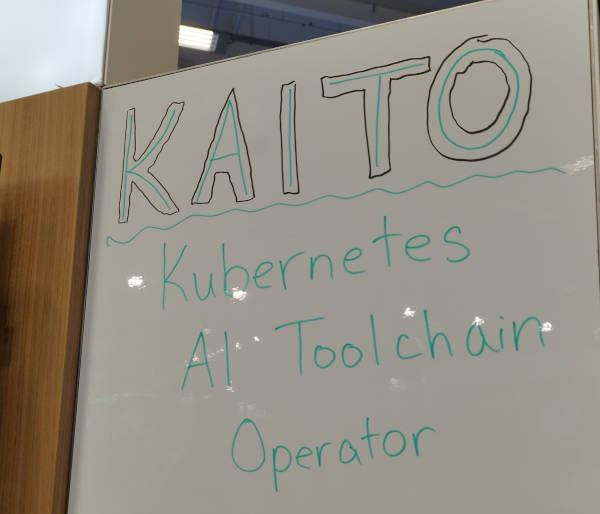

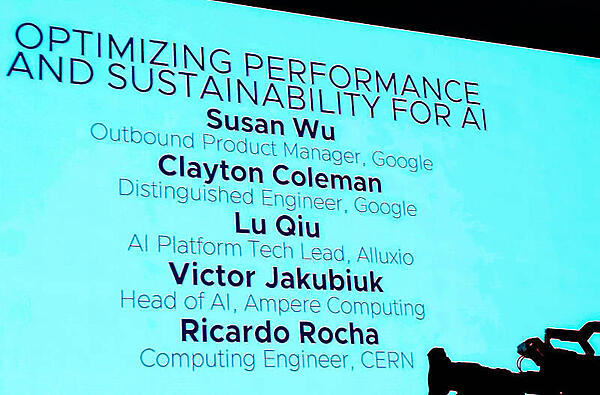

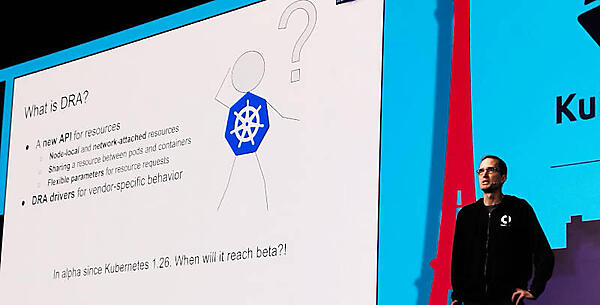

キーノートでは、Ollama、Mistral AI、Googleによるパネルディスカッション、NVIDIAのエンジニアによるGPUの最適化に関するセッション、Azureのエンジニアによる機械学習/AIのためのKubernetesオペレータKAITOの紹介、CERN、Google、Ampereなどによるパネルディスカッション、Kubernetesの新しいリソース管理のための機能追加、DRA(Dynamic Resource Allocation)の解説などが行われた。

ちなみにKAITOという名称は「Kubernetes AI Toolchain Operator」であることがMicrosoftのブースに手書きで書かれていた。

KAITOについては以下のGitHubページを参照して欲しい。

●参考:https://github.com/Azure/kaito

このパネルディスカッションに参加したGoogleのClayton Coleman氏は、Red HatでOpenShiftのアーキテクトだった人物だ。2021年のKubeCon Europeのセッションとして紹介されたKCP(Kubernetesを使って複数のKubernetesクラスターを制御するための仕組み)に関する以下の記事でColeman氏が登場している。

●参考:KubeCon EU 2021でRed Hatが発表した複数のKubernetesを制御するkcpを紹介

そしてDRAの紹介に続くのが、今回紹介するツァイスの事例である「Revolutionizing Cloud Native Architectures with WebAssembly」というセッションだ。

Dharani氏はボクシングの階級制に例えて仮想マシンは重量級、コンテナは中量級であるのに対してWebAssemblyは軽量級だと説明。そしてWebAssemblyのワークロードを実行するためのツール群がSpinKubeであると説明。FermyonはSpinというWebAssemblyのためのフレームワークも開発しているが、SpinがKubernetesを必要とせずNomadをベースにしてオーケストレーションを行うのに対して、SpinKubeはKubernetes上でWebAssemblyを実行するためのツール群ということになる。

ここで簡単にKubernetes上での実行の速さを示すデモを行った後に、ツァイスのKai Walter氏を紹介し、ツァイスでの事例の紹介に移った。

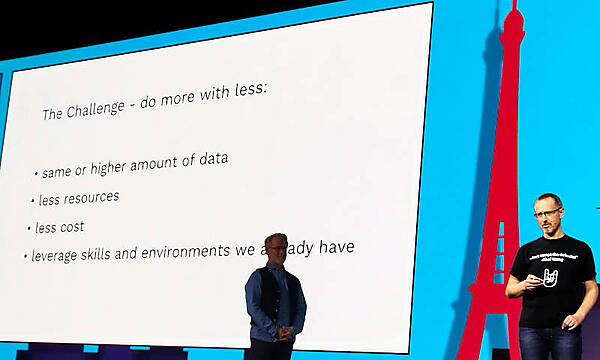

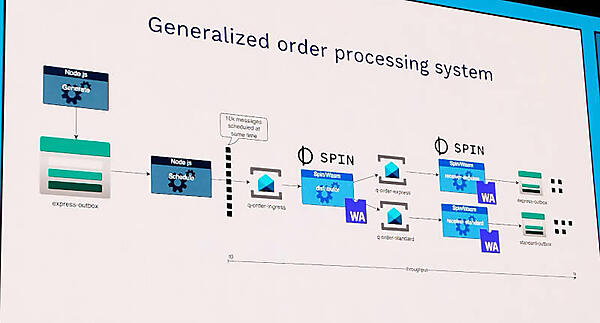

ここではより軽量なプラットフォームが求められていたことを課題として紹介し、それに当てはまるプラットフォームとして選ばれたのが、WebAssemblyのアプリケーションとそれをKubernetes上で実行するSpinKubeだったと説明。例としてオーダー処理のプロセスをマイクロサービスとして実装した構成を紹介した。

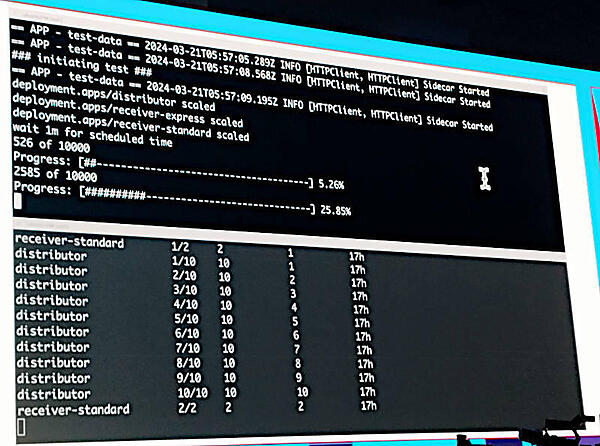

このチャートの中のDistributorとReceiverがWebAssemblyのプロセスとして複数実行され、同時に1万個のメッセージを処理することが処理要件だったという。

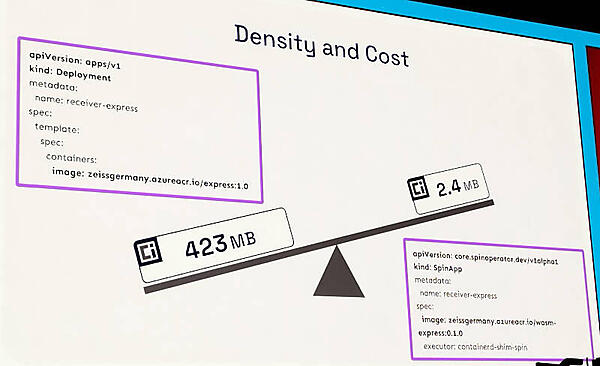

実際にコンテナイメージをオーケストレーションした場合とWebAssemblyのイメージをオーケストレーションした場合では、メモリー使用量に大きな差が出たことを解説。

このスライドではコンテナとして実装した場合は423MBのメモリーを使用していたが、WebAssemblyのイメージでは2.4MBという小さなサイズで実装できたことを解説した。

このグラフではDistributorとReceiverがメッセージの数に従って複数インスタンスとして起動されていくようすを示しているが、起動のスピードが速いだけではなく終了のスピードも速いことが実質的なコスト削減に繋がっていることを説明した。

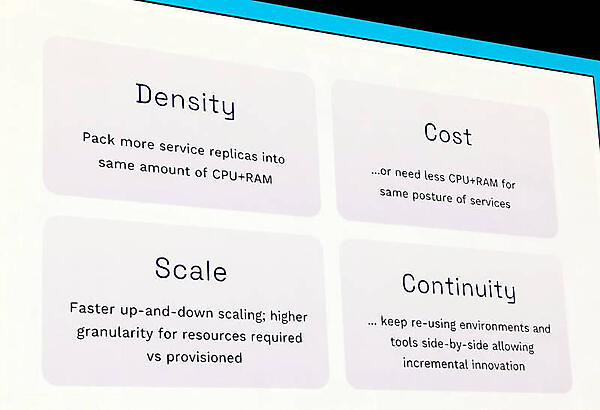

ここではSpinKubeによって、コンテナと比較して同じハードウェア(CPU、メモリー)により多くのプロセスを投入できること、コストの低さ、起動と終了の速さ、そしてKubernetesと同じ管理方法で処理できることなどを利点として挙げた。

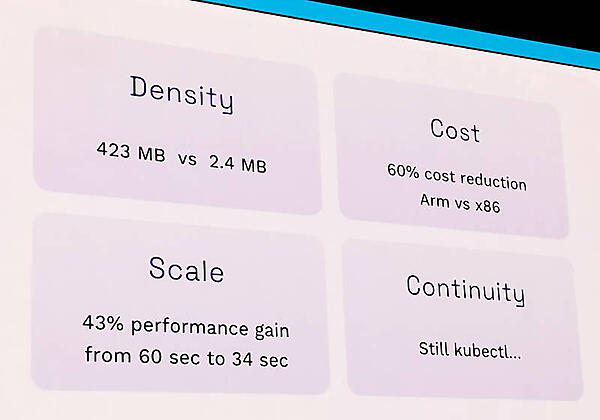

そしてリソース使用量の低さについては423MBから2.4MBに減少したこと、ARMのプロセッサーを使うことで60%のコスト削減ができたこと、起動については60秒から34秒に短縮したこと、管理の方法については同じKubernetesであることなどを挙げてすでにKubernetesを実行、管理している企業であれば容易に移行できることを説明した。

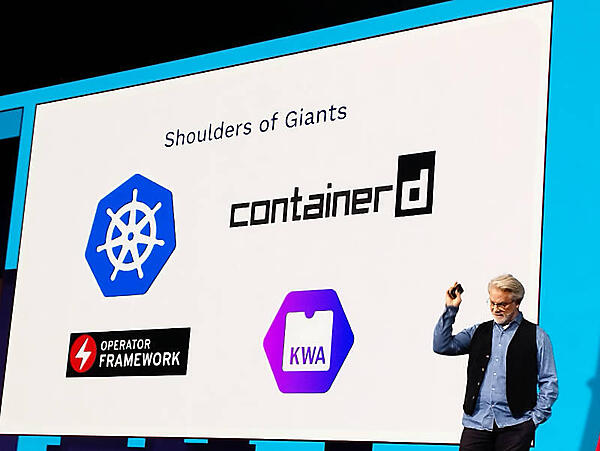

Ralph Squillace氏はSpinKubeがゼロから開発されたのではなく、すでに多くのユーザーを持つオープンソースプロジェクトを使っていることを説明。KubernetesやContainerdそしてOperator Frameworkなどが挙げられている。

ここでは単にランタイムがあるだけではなく、複数のツールをまとめて提供することでユーザーが個別にツールの選択と実装のための時間と手間を省くことができたことを紹介。

最後にSpinKubeがCNCFのプロジェクトとして寄贈されたことを説明し、セッションを終えた。

12,000人の前でツァイスの事例を紹介できた効果は高いと言えるだろう。すでにWebAssemblyは「それは何か?」を解説するフェーズを過ぎて「コンテナと比較した利点と欠点」を理解するフェーズに入っている。このセッションは、KubeConの参加者のようにKubernetesがデファクトスタンダートのユーザーにとっては、定量的な利点を解説したセッションとなった。