日本マイクロソフトによるパートナー向けイベント「Microsoft Japan Partner Conference 2017 Tokyo」では、Special Sessionの中で、レッドハットと日本マイクロソフトの協業「Red Hat on Azure Partner Network」に関連したセッションが、インテルの協力で開催された。

企業にコンテナを提案する4つのパターン

第1部では、企業がコンテナ技術を採用するパターンについて、レッドハットの大溝桂氏(テクニカルセールス本部 シニアソリューションアーキテクト)が解説した。

コンテナを使うことにより、アプリケーションと必要なランタイムなどを1つにパッケージングできる。これにより、開発環境からデータセンター、パブリッククラウドなどどこでも同じように実行できるのがコンテナのメリットだと大溝氏は説明した。

使いどころについては、ユーザー体験をすばやく向上するなど、アプリケーションの開発プロセスを変換して速いサイクルで開発する場面がある。これについて大溝氏は「コンテナは変化に対応しやすい」と語った。

「ただし、エンタープライズアプリでは考えなくてはならないことがたくさんある。そこで、Red Hatがエンタープライズでコンテナを使うのを支援する」(大溝氏)。

それをふまえて大溝氏は、コンテナについて4種類の採用パターンを取り上げて、それぞれごとにRed Hatのコンテナプラットフォーム製品「Red Hat OpenShift Container Platform」(以下OpenShift)のセールスポイントを、販売パートナー向けに語った。

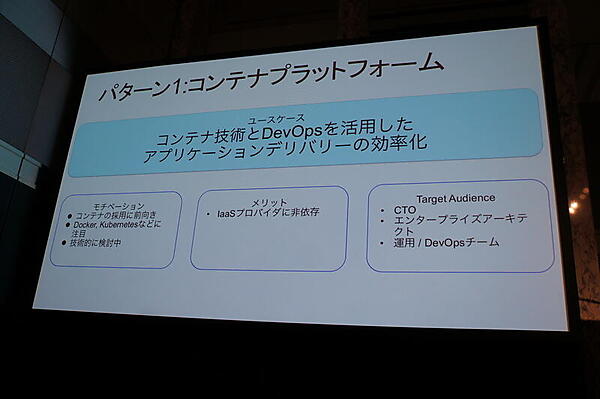

1つめのパターンは、コンテナそのものに着目した「コンテナプラットフォームとして」だ。訴求対象はアーリーアダプタ層。この層では、自分たちで必要なソフトを作って補う場合もあるが、「ログの管理や、メトリクス、パッケージングなど、いろいろな機能が必要になる。自分たちでソフトを実装してそれを保守運用するコストを考えると、OpenShiftなどを使ったほうがいい」と大溝氏は主張した。

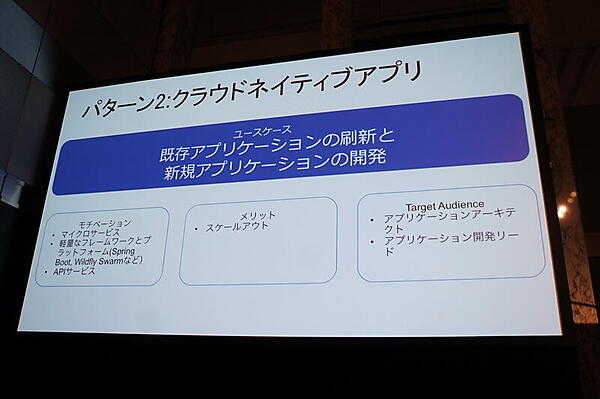

2つめのパターンは、アプリの開発運用に着目した「クラウドネイティブアプリを動かしたい」だ。これには、新規アプリケーションの開発から、既存アプリケーションのアーキテクチャ変更まで含まれる。訴求対象はアプリケーション開発のリードなど。この場合にOpenShiftの比較対象はほかのPaaSであり、「いまKuberenetesがデファクトスタンダードになっている。OpenShiftは早くからKubernetesを採用して、洗練されている。Red HatはJBossも含めてサポートしている」と大溝氏はOpenShiftの有利な点を主張した。

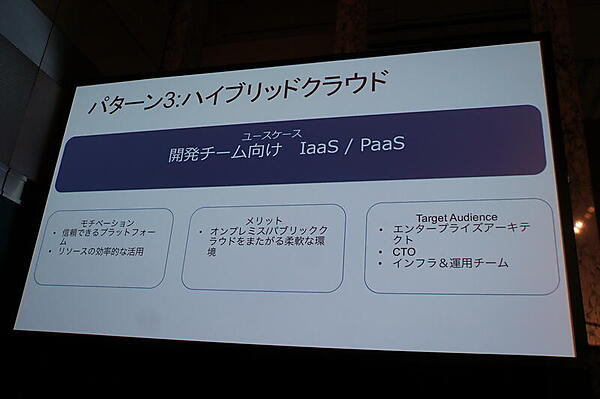

3つめのパターンは、プラットフォームに着目した「ハイブリッドクラウドを利用したい」だ。訴求対象はインフラチームなど。開発チーム向けにIaaS・PaaSを用意するという場面だ。パブリッククラウドと(OpenShiftによる)ハイブリッドクラウドを比較し、パブリッククラウドではそのサービスに依存してしまうことなどを挙げて、「OpenShiftによって、パブリッククラウドでもオンプレミスでもシームレスに使える」と大溝氏は主張した。

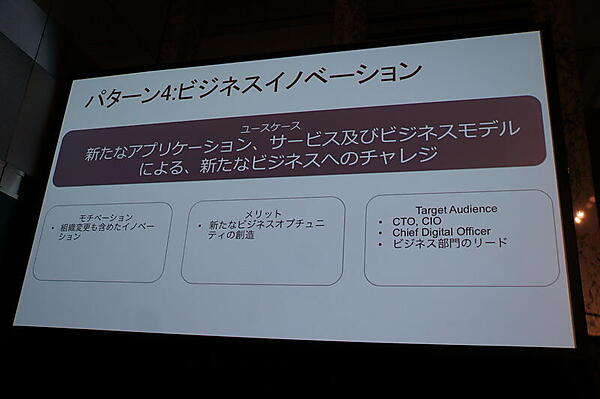

4つめのパターンは、ビジネスに着目した「ビジネスイノベーション」だ。先進的なことが好きな企業が新しいビジネスのために採用する場面で、訴求対象はCTOやCIOなど。これについて大溝氏は、新しいサービスをすばやく開発するためにOpenShiftを採用した、オーストラリアのMacquarie銀行の事例を紹介した。

こうした4つのパターンは技術の人から入るのか、ビジネスの人から入るのかといった違いはあるが、「最終的にはビジネスへの効果が重要」と大溝氏は説明。そしてRed HatのOpenShiftについて、「どのパターンでも活用できる。必要な機能が自前開発なしで使える」とし、さらに同社のエンタープライズでの実績からくる信頼を強調した。

Red Hat on Azure Partner Networkの2つの事例

第2部では、「Red Hat on Azure Partner Network」の実績について、レッドハットの佐藤郁朗氏(クラウドパートナー営業部 チームリード シニアパートナーアカウントマネージャー)と日本マイクロソフトの新井真一郎氏(クラウド&エンタープライズビジネス本部 OSS戦略担当部長)が説明した。

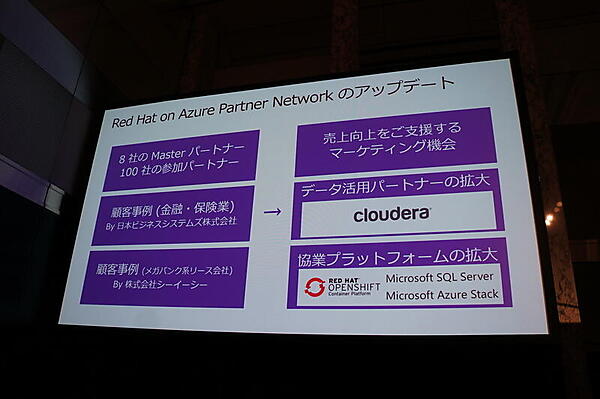

両氏は、改めてRed Hat on Azure Partner Networkについて説明したあと、最新状況を紹介。現在、8社のMasterパートナーと100社のパートナーがいるという。

さらに、日本ビジネスシステムズ株式会社(JBS)と株式会社シーイーシーから担当者が登場して自社事例を紹介した。

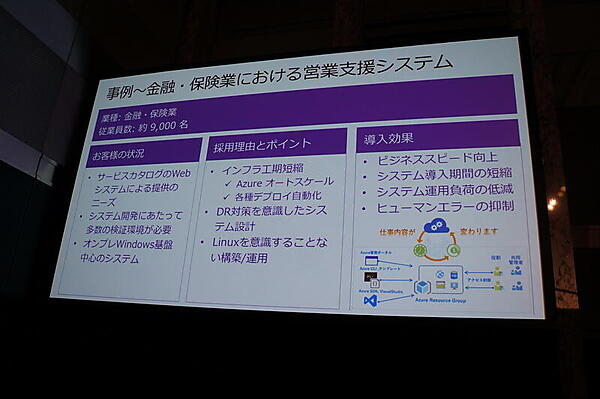

JBSの金山英知氏(イノベーションサービス統括本部 DPソリューション本部 プラットフォームソリューション部 部長)は、金融・保険業でのRed Hat on Azure Partner Networkの事例を紹介した。

Web上のサービスカタログのシステムで、柔軟なスケールアウト&スケールインや、DR対策が必要だったという。Red Hat on Azure Partner Networkの採用理由は、Azureのオートスケール機能や、仮想マシンのデプロイ後のポリシー設定といったインフラ工期短縮。また、DRサイトとの同期や、Linuxを意識することのない構築と運用もある。

導入効果としては、いままで数時間かかっていたサーバーのデプロイが数分になったことや、品質の高い状態でデプロイできることが語られた。

金山氏は、JBSのRed Hat on Azureソリューションについても説明した。AnsibleやPuppetによるインフラ構築自動化に力を入れており、またクラウドレディなエンジニアの育成に力を入れているという。Red Hat on Azure Partner Networkでうれしかったことについては、「Infrastructure as Codeを肌で感じることができたこと」と金山氏は語った。

シーイーシーの細田浩志氏(システムインテグレーションビジネスグループ 金融システム事業部第二サービス部 グループマネージャー)は、Red Hat on Azureを利用したITリノベーションサービス「Re@nove」での事例を紹介した。

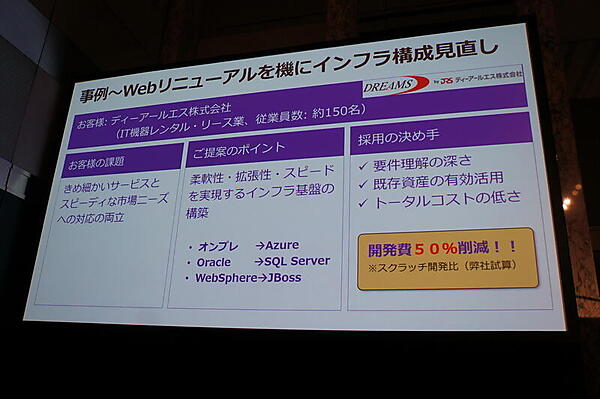

取り上げたのは、IT機器レンタル・リース業のディーアールエス株式会社の事例だ。同社の利用する資産管理システムDREAMSが、10年前の開発なので古くなってきたという。そこで、「きめ細かいサービスとスピーディな市場ニーズへの対応の両立」を課題としてITをリノベーションすることになった。

採用したシステムは、オンプレミスからAzureに、OracleデータベースからSQL Serverに、WebSphereからJBossに移行した。効果としては、スクラッチ開発に比べて開発費を50%削減したという。

細田氏は、シーイーシーでのこれからのRed Hat on Azureについて、コンテナ技術によるBizDevOpsに注目しており、OpenShiftをAzureから提供すると説明。Red Hat on Azure Partner Networkでうれしかったことについては、「シーイーシー単独では提案できなかったことが、協業により提案できるようになったこと」と語った。

公式サイトではセッションの動画とスライドを確認できる。 → https://www.microsoft.com/ja-jp/partner/jpc/2017/#tabLunchSession5

- この記事のキーワード