SaaSでモニタリング、パフォーマンス管理ソリューションを提供するNew Relicが、新しい価格体系を発表した。2020年8月24日に公開されたホームページ、それと同期して開催されたメディア向けのオンラインイベントで、これまでの価格体系を刷新したことが公開された。

New Relicのリリース:New Relic、オブザーバビリティプラットフォーム 「New Relic One」の製品・価格体系を3つの主要技術に統合

クラウドネイティブなシステムにおいて多くのプロセスが協調して稼働する場合、単一のモニタリングツールだけではシステムの全容を捉えることは困難だ。実際この領域にはPrometheusやJaeger、Fluentd、Zipkin、OpenTelemetryなどのオープンソースソフトウェアから商用のDataDogまで、数多くのソリューションが登場している。これは、仮想マシンからコンテナ、そしてKubernetesのようにインフラとなるシステムが進化するのに合わせて、個別のツールが最適化されているためとも言えるだろう。しかし運用を行うエンジニアにとってみれば、すべてを使いこなすのは難しいタスクだ。その中でSaaSとして監視サービスを提供するNew Relicが、オンラインメディア発表会を実施した。今回はその内容を紹介したい。

New Relicの日本法人が設立されたのが2018年8月ということで、設立からは約2年という期間が経過したことになる。日本法人のメンバーなどについては2019年に行ったインタビューを参照されたい。

参考:パフォーマンス管理のNew Relicが掲げる「エンタープライズファースト」戦略とは?

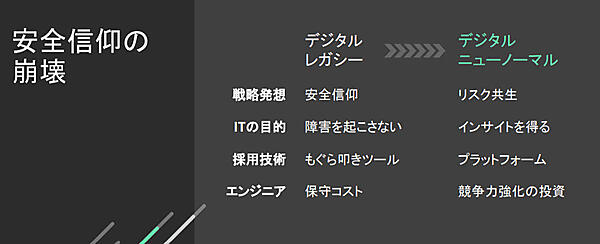

発表会の冒頭、日本法人の代表取締役社長の小西氏は、今回の発表の背景として「企業の中の安全信仰はすでに崩れている」という新しい常識があると語る。

特に「すべてのシステムは故障しない、止まらない」という従来の常識は捨てて、システムの故障や停止といったリスクと共生し、障害が起こることを前提としたITシステムを構築すること、単に障害を取り除くだけではなく、その根本的な原因を探り出すためのインサイトが必要になることを解説した。

システム停止のリスクを受け入れるべきというのは、クラウドネイティブなシステムにおいてはSPoF(Single Point of Failure、単一障害点)を作らない、宣言的に状態を定義してその状態を維持するようにシステムが自動運転されるべきというのがKubernetesなどのシステムにおいては強調される発想だ。一方、New Relicのシステム自体がそのような構造になっているのか? という質問に対しての回答は「冗長性を高めていること」の紹介に留まったことはメモしておきたい。

またオブザーバビリティが高い企業は、競争力も高く障害発生回数も少ないというリサーチの結果を紹介し、単に安全のためというのではなく企業の競争力を上げるために積極的に使うべきという結論を紹介して、CTOの松本氏にプレゼンテーションを繋いだ。

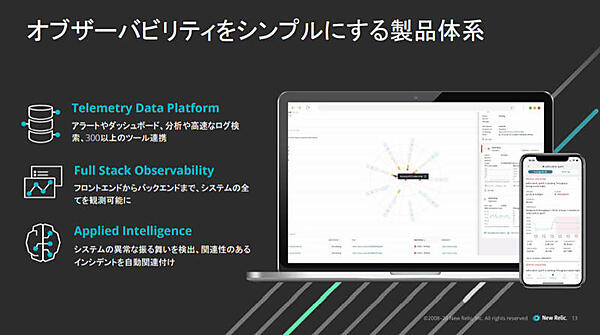

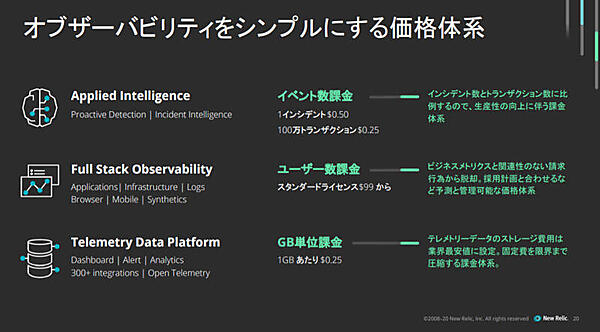

ここのポイントは提供される製品群を3つのセグメントに組み替えたことだ。従来の製品群をTelemetry Data Platform、Full Stack Observability、そしてApplied Intelligenceの3つに整理した形だ。

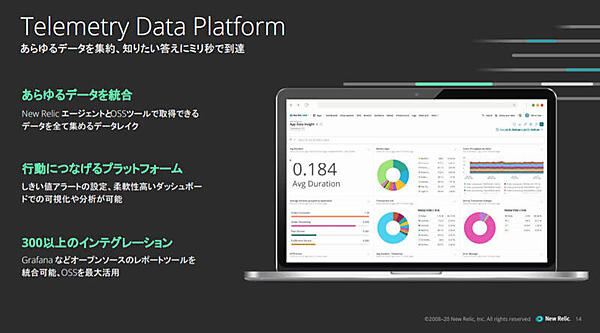

Telemetry Data Platformは、オープンソースソフトウェアの監視ツールなどを統合できるプラットフォームとなる。またすでに利用されているGrafanaなどのデータを統合することで、包括的な可視化が可能になるという。

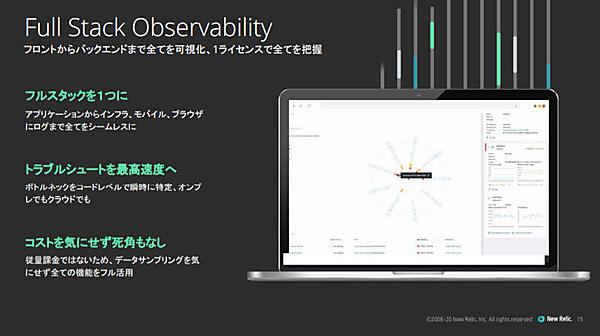

Full Stack Observabilityは、サーバー監視だけではなくスマートフォンのエンドポイントまで可視化の領域を拡げる製品群と言える。また利用するデータ量などによる課金ではなく、ユーザー数による課金となることが強調された。

Applied Intelligenceは、機会学習を応用したアラートから原因を同定するためのツールであるという。

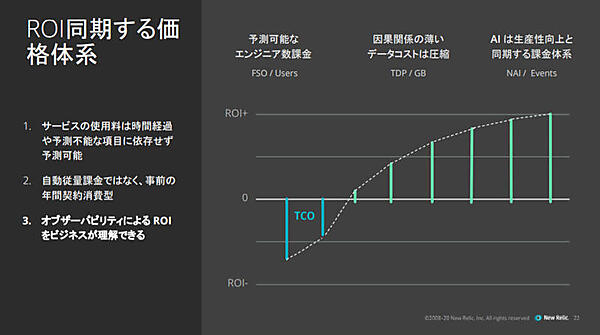

松本氏の後に登壇した宮本氏は、価格の変更について「シンプルにすることを目指した」として3つのプラットフォームに対する課金の概要を紹介した。

このスライドでは一番下に位置するTelemetry Data Platformについては、利用されるデータの量に対する課金となり、「業界最低価格」であるという。このスライドに紹介されているデータ1GBについて0.25ドルというのはAWSのS3のGB単価、0.025ドルに比べれば高いと言えるが、AWSの場合はデータ量だけではなくデータへのアクセスについても課金されるので、単純に横並びでの比較は難しいと言えるだろう。

またFull Stack Observabilityのユーザー課金については「参照するだけなら無償のユーザー枠があり、Full Stack Observabilityのすべての機能を使うユーザーに対してのみ課金される」として、利用のためのハードルを下げる努力をしていることを強調した。

またApplied Intelligenceについて「インシデントの定義は?」という質問を投げかけたところ、「単純に言えばアラートが1インシデントになる」という回答を得た。つまりNew Relicで検知された障害などのアラートについて課金され、それを機械学習によって推論するなどのトランザクションについては別に課金されるということだろう。

また課金については2020年8月24日から改定され、すでに有効であるという。課金の単位がUSドルになっているが、これも日本円での課金も選択できるそうだ。

過去のインタビューの際に明らかにされた一般的な外資系ITベンダーがとる戦略「日本ではパートナービジネスが重要。パートナーを通じた間接販売を目指す」から外れて、エンタープライズファーストを目指すというNew Relicとしては、エンジニアが理解しやすい価格体系にするというのは正しい戦略だろう。

ただ、Full Stack Observabilityの管理ユーザー課金については、APIゲートウェイのKongが2016年に筆者が行ったインタビューでシステム管理者の数によって課金すると説明しているおり、それほど目新しいものではない。

参考:API管理のベンチャーMashapeが日本市場参入を表明

スマートフォンまでを対象としたエンドツーエンドのモニタリングも、Ciscoに買収されたAppDynamicsがすでに2015年のデモで行っていた内容を追従するもので、これもそれほど革新的ではない内容だ。もはやできて当たり前という内容だろう。

参考:AppDynamics、2回目のユーザーカンファレンスで垣間見えた理想と現実

また機械学習を応用したApplied Intelligenceについて「ユーザー自身がNew Relicのデータを使ってモデルを構築したり、Jupyter Notebookなどを使ってアプリケーション開発を行えるのか?」という質問をしてみたが、これに対しては「New Relicが予め用意したモデルを使う。ユーザーはロジックやアルゴリズムの調整は可能」という回答を得た。現状では、まだ初期段階で今後の機能強化やカスタマイズを期待するべきレベルであると理解するべきだろう。

システム運用やセキュリティに機械学習を応用して工数を削減しつつ、プロアクティブに管理を行うというのはIT業界の大きな流れだ。膨大なデータセットを持つNew Relicがこのトレンドを取り入れたというのは自然な流れだが、競合他社とどれだけ差別化できるのか? というのが今後の課題だろう。注目していきたい。

- この記事のキーワード