はじめに

2017年5月、株式会社ハル研究所は「PasocomMini」を発表した。1980年代の「マイコンブーム」を支えた当時のパソコンの外観をミニチュアサイズ(本物の1/4)で復刻し、内部にはRaspberry Pi model A+を組み込み、BASIC言語インタープリタや外観で再現したマシンのエミュレータを動かすという製品である。第一弾として発売されるのは1979年に発売された8bitパソコン「MZ-80C」だ。

またPasocomMiniの発表から遡ること半年前には、1987年発売の16bitパソコン「X68000」を模したRaspberry Pi用ミニチュアケースの組み立てキットが発売されている。

現在から30年以上前に存在していたパソコン、いわゆるレトロPCとはどのようなものであったのか。そして、それらが活躍していた時代はどのようであったのか。少し歴史を紐解いてみよう。

インターネットのない時代

現在では我々の生活に欠かせない、もはやインフラと言っても差し支えないであろうインターネット(The Internet)は誕生した当初は学術研究ネットワークであり、限られた組織を接続するものであった。当然ながら組織に所属しない一般人が利用できるものではなく、通信が可能なハードウェア自体とても高価だった。例えば、X68000用には標準でLANポートがなく、拡張ボードとしてLANボード(CZ-6BL1)が発売されていたが、このメーカー純正LANボードの値段は268,000円であった。それでいてインタフェースは有線LANの10BASE5(最大10Mbps)で、使用できるアプリケーションも添付のコマンド(ftp, telnet)のみというものであった。1990年前後の話である。

当時のパソコンの多くはシリアルインタフェース(USBではなくRS-232C)を備えており、そこにモデム(MODEM:Modulator-Demodulator)という機械(図1)をつなぎ、各企業や家庭にある固定電話回線で外部との通信を実現していた。RS-232Cでのパソコンとモデム間の通信速度はギガやメガといった単位ではなく、代表的なのは9,600bps。無理やり書くなら0.0096Mbpsである。感覚的に伝えるならば、コマンドプロンプトの80×25文字の画面を1秒で埋め尽くすことができないくらいの速度であった(1文字1バイト8ビットとして数えるとして、文字の前後にはスタートビットとストップビットが必要であり1文字の送信に10ビットかかる)。固定電話回線を用いるため、当然のごとく通信には3分10円の電話料金がかかっていた。

さらに遡って1980年代の8bitパソコン時代は、シリアルインタフェースを備えたパソコンは高級機であり、別に売られていたRS-232Cボードで拡張が可能であったり、あるいはそもそもシリアルインタフェースによる通信ができない機種も多かった。通信が必要な場合は固定電話の受話器の耳と口に当てる部分にはめ込んで通信内容を音に変換する音響カプラと呼ばれる機器が存在していたが、モデムと比べても速度が遅く、ほとんどのパソコンは外部と一切通信手段を持たないスタンドアロン型であった。

このような時代において、パソコンに関する情報流通の中心は雑誌媒体であった。当時は「I/O」「月刊マイコン」「ASCII」などの総合誌、「Oh!PC」「Oh!FM」「Oh!MZ」といった機種別の月刊誌、「bit」「インターフェース」といった専門誌があり、「ラジオの製作」や「初歩のラジオ」といったエレクトロニクスなどを扱う入門誌でもパソコンを取り扱っていた。当時はパソコン一般を表す言葉は「パソコン」一択ではなく、「マイコン」「パーコン」などと表記されることもあった。筆者も月刊誌の多くが発売される毎月18日(地方では数日遅れて発売となっていた)を楽しみにしていた時期があった。雑誌の紙面には読み物や新製品紹介などの記事に混じって投稿プログラムなどのソースコードやバイナリダンプリストが掲載されていて、当時のパソコンユーザーはそれをキーボード打ち込むことで、紹介されたプログラムを実際に動かすことができたのである。

当時の記録メディア

通信手段を持たないスタンドアロンの8bitパソコンは、プログラムやデータを読み書きするための記録メディアが必要となる。まだSDカードどころかCD(Compact Disc)もなく、当時としては高速なFD(Floppy Disk、図2、図3)と安価だが不自由なカセットテープが主な記録メディアであった。いずれも磁気メディアで、カセットテープは当時の音を記録・再生するメディアとして一般的に使用されていた。録音が可能なカセットレコーダー(図4)のマイク端子とイヤホン端子をパソコンと接続してプログラムやデータの読み書きを実現していた。読み書きの速度は機種によって違っていたが600bpsあるいは1,200bpsといった速度だ。

実際には「再生」「録音」といった指令をパソコンからカセットレコーダーに送り込むことができないため、ユーザーは例えばプログラムを読み込むLOADコマンドをパソコンに打ち込み実行開始すると同時に、カセットレコーダーの再生ボタンを指で押す、といった手順で操作する必要があった。規模によるが十数秒から数分かけてプログラムを読み込むのだが、読み込みが終わってもカセットレコーダーの再生は止まらないため、指でSTOPボタンを押して止めなければならない。

このように操作は煩雑で時間もかかるため、必要に応じて都度データを読み込むようなプログラムを動かすのは困難であった。またカセットテープの記録はシーケンシャルなので、複数のプログラムを記録していた場合は任意のプログラムが記録されている個所まで一度移動させないと読みだすことができない。

カセットテープは音でデータを記録しているので無音部分を探せば良いのだが、自動では探せないため「何分何秒のところにどのプログラムが記録されているか」といった情報を手書きで残し、それを頼りにしていた。プログラムごとに物理メディアを分ける使い方のほうが多かったと思う。

一部の8bitパソコンでは「再生」「録音」あるいは「停止」といった指令をパソコンから送り込むために、カセットレコーダーをソフトウェア制御できる機能を持つ機種があった。シャープMZ-80B(図5)やその後継機種であるMZ-2000、あるいは同じくシャープのパソコンテレビX1だ。カセットテープを取り出す「イジェクト」操作もソフトウェアから実行可能だったが、取り出し可能状態のカセットテープを本体にセットするには人間が手でふたを閉めてやる必要があった。

このようなカセットテープと比較してFDは画期的だった。主に普及したFDには8インチ、5インチ(5.25インチともいう)、3.5インチがあり、その他に3インチなど複数のサイズで展開されていたが、8bitパソコン用としてまず普及した5インチ2D(倍面倍密度)では320KBのデータを記録できた。読み書きの速度もカセットテープとは雲泥の差で、ランダムアクセスも可能だった。

なお、当時は各メーカーが独自仕様のパソコンを出しており、例えば同一メーカーのパソコン間であればそれなりにプログラムやデータの互換性を保てたが、他メーカーとの互換性については考えられていないのが普通だった。NECのパソコンで記録したデータはシャープのパソコンでは(データを音に変換する記録方式が違うため)読み込めなかったりしたのだ。

これは記録メディアに限った話ではなく、機能を拡張する周辺機器の類も同様だ。現代PCではSATAやPCIeといった標準規格に沿った拡張スロットや端子が用意されているが、1980年代から90年初頭において日本で主流を占めたレトロPCでは、拡張スロットはそれぞれ独自で、周辺機器も指定メーカーの指定機種専用であることが多かった。ストレージの接続規格として日本では一時期SCSIが普及したが、物理的に接続できてもストレージが申告するベンダー名に特定メーカーの文字列が含まれていないと認識されない、といったことも一部のパソコンで行われていた。

どれも独自仕様だった当時のレトロPC

1980年代の8bitパソコンで広く使われていたCPUはザイログ社のZ80シリーズである。Z80無印は動作クロックが2MHz、高速版のZ80Aは4MHzだが、製品によってZ80Aを使用しながら供給クロックを3.6MHzとしていたりした。メインメモリは8KBから32KBを搭載したものが主で、これはZ80が持つアドレス空間が64KBだったことに起因する。一部のアドレス空間をI/Oとメモリとで切り替えられる「バンク切り替え」、あるいはI/Oを完全にメモリ空間とは別のI/O空間に配置するなどの手法で64KB以上のメインメモリ搭載を実現した機種もあった。8bit時代の末期には、さらなる高速版のZ80B(6MHz)やZ80H(8MHz)、あるいはZ80に拡張命令を実装した上位互換プロセッサの日立HD64180(A=4MHz, B=6MHz)を搭載したマシンも登場した。

Z80シリーズを採用しなかった8bitマシンとして、日本では富士通FMシリーズが有名だ。モトローラ社のMC6809を2つ搭載していた。海外のマシンではMOSテクノロジー社の6502を搭載した機種がいくつか発売されている。Apple IIやコモドール社のVIC-1001などである。後に発売されたApple II GSやスーパーファミコンでは6502互換の16bit CPUである65816が採用されている。Z80と6809は、現在で例えるならx86とARMのように命令セットレベルで全く異なっていた。

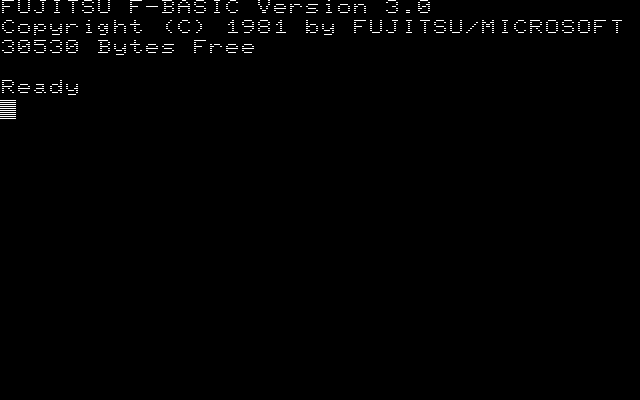

このようにCPUにはバリエーションがあるが、これに加えてメモリのサイズと配置されるアドレスも機種ごとにばらばらであった。当時のパソコンは書き換え不能なROM(CD-ROMではなく不揮発性メモリ)に、現在でいうWindowsなどに相当するBASIC言語インタープリタを載せて出荷されていたが、これもメーカーごとにばらばらだ。日本語の方言のように機種ごとに細部が違っているのだ。例えばNEC PC-8001に搭載されているのはN-BASIC(図6)、PC-8801シリーズに搭載されているのはN88-BASIC(図7)。富士通FMシリーズに搭載されているのはF-BASIC(図8)。シャープMZシリーズは初期のものは型番で呼ばれていた(SP-5030等)が、後期のものはS-BASICと呼ばれた。また、同じシャープのX1シリーズは、ハドソン(コナミに吸収され消滅したソフトハウス)が開発したHuBASICが搭載されていた。

シャープのMZシリーズやX1シリーズは少し現代のPCに近く、BASIC言語インタープリタを外部ストレージ(当時のカセットテープやFD)から読み込んで動作していた。先進的と言えば先進的だが、電源を投入してカセットテープからBASICを読み込むのに数分かかるため、ROMを持ち電源オンですぐにBASICが使えるようになる他機種のほうが使い勝手が良い、また貴重なRAMをBASIC言語インタプリタ―に占有されユーザプログラム用の領域が狭かったが、その代わりにBASIC言語インタープリタ自体を改造することが容易、という一面もあった。

ビデオ機能もピンキリだ。固定フォント(8×8)のテキストを表示できるだけの機種、しかもカラー機能のないもの、RGB各1ビットの8色デジタルフルカラーで1ドット単位の描画が可能な機種などがあったが、当時はGPUのような専用チップはなく、

ビデオ出力は今は亡きアナログRF出力、コンポジット出力、デジタルRGB(8色)、アナログRGB(21pin)などがあった。グラフィック用の解像度は320×200、640×200、640×400などだ(いずれも縦横比率は4:3)。安価な機種では256×192といった解像度の製品もあった。

テキストに使われるキャラクタコードもまちまちであった。現在でいうところのASCIIコードが使われる機種もあれば、独自体系で8bitの範囲内にカタカナとひらがな、さらに図記号を同居させていた機種もあった。逆にアルファベットに関しては英大文字のみしかなく、英小文字を表示できない機種も存在した。異機種間でのデータ交換などはあまり考えられていなかったと言っていい。そして当時の8bitマシンで漢字かな交じりの日本語文書を作成するには、専用の日本語ワードプロセッサというソフトウェアを動かす必要があった。

CPUもメモリもストレージも貧弱な当時の8bitパソコンでは、現在のPCのように複数のプログラムを同時に動かすことはできなかった。特に市販のソフトウェアは、実用品であれゲームであれ、電源を入れてソフトを読み込ませて使い、終わったら電源を切るかリセットする(当時のパソコンには即座にハードウェアをリセットできるリセットボタンを備えた機種が多数あった)という使い方をしていた。「安全にシャットダウンする」などという概念はなく、使い終わったら即電源断である。電源断の前におまじないが必要だったのは当時の8bit用OSであるデジタルリサーチ社のCP/Mで、CTRL-Cを打鍵する必要があったことを覚えている。

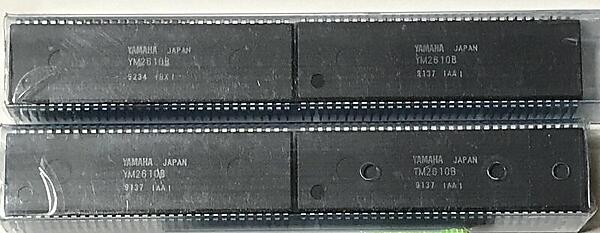

音楽機能もピンキリで、最もシンプルなものはピーと単一の音を鳴らすか止めるかしかできなかった。この音をBEEP音という。周波数を変化させて単音ながらも音階を鳴らせる機種、PSG(Programmable Sound Generator)と呼ばれるICを搭載して三重和音を奏でることができる機種、FM音源チップ(図9)を搭載してより豊かな音楽を演奏可能とする機種などあった。音楽を奏でる際には、主に音階や音調などをテキストで記述したMML(Music Macro Language)が用いられたが、これも唯一の標準というものがなく、機種が違えば細部を書き換える必要があった。

MMLだけでなくBASICプログラムも機種が違えば細部を書き換えないと動かすことができなかった。ハードウェア的に互換でない部分があれば書き換えは細部に留まらない。このように異機種でプログラムを動かせるように変更を加えることを移植という。当時からパソコン用ゲームを多数発売していた日本ファルコムのイースシリーズなどは人気があったが、自分の持っている機種には移植されず悲しい思いをした人もいるだろう。シャープのX1C(CZ-801C)を持っていた筆者も、イースIIやソーサリアンといった人気タイトルが後継機種のX1turbo(図10)向けに移植されたためX1では遊べず、残念だったことを今でも覚えている。

キーボードは本体と組であった。モニターが付いていないノートPCのような本体にキーボードが内蔵された製品(図11)と、セパレート型と呼ばれる現代のPCのように本体とキーボードが別でケーブルで接続する製品があった。PS/2やUSBなどの標準規格はまだなく、セパレート型のキーボード(図12)でも本体は同一メーカーの特定の製品専用であった。そもそも端子の形状からして異なるため、別メーカーのパソコンに接続することは物理的にできなかった。日本語を入力することも想定されておらず、変換キーなどはなくスペースキーは横に長く、またファンクションキーも大きく5つ並んでいる機種(図13)が多かった。起動直後のデフォルト動作として、[F4](ファンクションキーの4番、右から2番目)キーがLISTコマンドと言ってBASIC言語インタープリタに現在読み込まれているプログラムの内容表示、[F5](ファンクションキー5番、一番右)キーがRUNコマンドと言ってプログラムの実行、などと定義されていた。

ポインティングデバイスは存在していなかった。あえてポインティングデバイスらしきものを挙げるとすればライトペンだろう。専用ボードを介して本体につながる有線のペン形状のデバイスで、CRTの任意の面をペンで指し示すとその位置を認識できるというものである。高価で対応する機種も限られたことから、一般には普及しなかった。はるか昔に手書きでブラウン管モニターに書いて解答するクイズ番組があったが、あれで使われていたのもライトペンだったのだと思う。

8bitパソコンの代表格、パソコン御三家

シャープ・MZシリーズ

MZ-80Kは、シャープから1979年に発売された組み立てキット式(半完成品)のパソコンだ。後に完成品としてMZ-80K2が発売された(198,000円)。キーボードは碁盤の目のような配置で、テンキーに相当する部分には絵記号入力のキーが配置されていた。カセットデッキと白黒モニターを内蔵したオールインワン型だったのも特徴的だ。テキスト表示しかできないが、多彩な絵文字を駆使して今でいうアスキーアートのように表現したゲームなどがあった。前出の通りBASIC言語インタープリタはカセットテープから読み込む方式で、シャープはこれをクリーンコンピュータと呼んでいた。

後にキーボードを通常のQWERTY配列としてグリーンモニター(単色だが発色がグリーン)を搭載したMZ-80Cや、ソフトウェア制御が可能なカセットデッキを搭載しオプションでグラフィック表示が可能なMZ-80B(図5)が発売された。MZ-80Kシリーズの上位互換でカラー表示を可能としたMZ-700(図14)は多彩な絵文字という特徴はそのままに文字色背景色を指定可能という特徴を活かして、ドット単位のグラフィック描画機能がないにもかかわらず表現力豊かなゲームが多数生まれた。

MZ-80Bの系譜はオプションカラーグラフィックに対応したMZ-2000までがオールインワンで、その後キーボードセパレート型に変更されカラー対応が標準となったMZ-2200、周回遅れから一気に機能を拡張したSuper MZ(MZ-2500シリーズ)が発売され、16bit機として1987年に発売されたMZ-2861(察しのいい方はお気づきのように、インテルの80286を搭載している)をもってMZシリーズは終焉を迎えるのだった。MZ-2861は別名MZ書院とも呼ばれ、当時専用機としてシャープが発売していた日本語ワードプロセッサ「書院」の機能を併せ持ち、さらに当時の日本におけるデファクトスタンダードであったPC-9801のエミュレーション機能まで持っていた(いずれも添付ソフトウェアによるもの)。

なお、シャープは当時MZシリーズの他にも、ビジネス用パソコンのPCシリーズ(PC-3200, PC-5000等)、ポケコン(ポケットコンピューター)のPCシリーズ(PC-1250, PC-1500等)、テレビ事業部からはMZシリーズと競合するX1シリーズ(型番としてはCZ-800C等)が発売されていた。ポケコンはカード型電卓を大きくしてQWERTYキーボードを載せたBASICが走る小さなコンピュータで、画面は1行か2行のテキストが表示できるモノクロ液晶というものだったが、ボタン電池で動作し持ち運びが可能、据置型のパソコンと比較すると安価であったことから、学生の間で人気があった。

また、X1シリーズはブラウン管テレビの制御機能を持ち「パソコンテレビX1」と呼ばれていた。ビジネス色が強いパソコンばかりだった時代に彗星の如く現れたローズレッド色の本体と当時最新のグラフィック・サウンド機能は非常にインパクトがあった。MZシリーズと同様にBASICをROMで持たずテープやFDから読み込むクリーンコンピュータであった。系譜としては後のX68000に続くため(X1とのハードウェア互換性はないが)、Xシリーズとまとめて呼ばれることもあった。

NEC・PCシリーズ

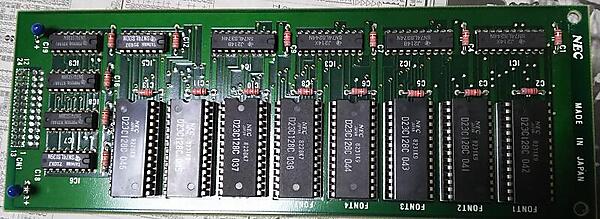

PC-8001は、1979年にNECから発売されたZ80A搭載のパソコンだ。当時の価格は168,000円だった。キーボード一体型でメモリは16KB(最大32KB)。上位機種のPC-8801(図15)は1981年発売で、キーボードはセパレート型、価格は228,000円。ビジネス向けをターゲットに漢字ROMボードと呼ばれる日本語フォントが納められたROMボード(図16)を組み込むことで日本語の文字を画面に描画できた。ホビー向けの安価な機種としては、キーボード一体型のPC-6001(図17)が同じく1981年に発売となっている(89,800円)。いずれも後継機種にはmkII、mkIISRといった型番が付いている。

ホビー向けの8bitパソコンでは、グラフィック機能の高速化とFM音源の搭載など大幅に機能強化されたPC-8801mkIISR(図18)が1985年に発売、大ヒットし、数多くのゲームが作られた。複数の機種で発売されるゲームでは本機種以前のモデルでは動かせないため、対応機種として「88SR以降」などと書かれているものが多く見られた。後継としては廉価版のmkIIFR、高機能版のmkIIMR、音響カプラを搭載したmkIITRなどが発売された。その後、大幅に高機能化しV30を搭載した16bitマシンPC-88VA(1987年発売)(図19)や、並行販売されていたPC-9801とのハイブリッドマシンPC-98DO(1989年発売)が発売されたが(図20)、いずれも振るわずPC-98DO+の発売をもってPC-8801シリーズの系譜は途絶えた。

安価なホビーパソコンとしてのPC-6001はパピコンという愛称で呼ばれ、カートリッジによりRAMの増設や機能拡張が可能だった。当時ゲームセンターで大ヒットしていたナムコのゼビウスが最初に移植された機種だったが、忠実度の関係で世に出す際の商品名としてはタイニーゼビウスと呼ばざるを得なかったらしい。こちらも後継はmkII、 mkIISRだが、キーボードセパレータ型のPC-6601(図21)も1983年に発売された。音声合成+音階で「歌う」パソコンという触れ込みだった。その後継機種PC-6601SR(Mr.PC)は1984年に発売され、六本木パソコンという異名を持っていた。

実はNECは、PC-8001以前にも学習用としてマイコンボードTK-80を発売していた(1976年)。TK-80にはインテルの8080互換プロセッサが搭載されていた。元々のTK-80にはBASICが搭載されていなかったが、BASIC ROMを載せキーボードを加えたCOMPO BS/80と呼ばれるセットも販売されていた。

また、大きなポケコンといった風合いのPC-2001(1982年発売)、京セラOEMのハンドヘルドPCであるPC-8201(1983年発売)など、シリーズとしては続かなかったもののユニークなパソコンも発売していた。16bit機で1983年に発売された日本史上初のマウス搭載機PC-100もユニークなマシンだった。

富士通・FMシリーズ

FM-8(エフエムエイト)は、1981年に富士通が初めて発売した6809搭載のキーボード一体型パソコンで、発売当時の価格は218,000円であった。若かりし頃のタモリが広告やCMのキャラクターとなり一世を風靡したのが後継となる1982年発売のFM-7(196,000円)だ(図22)。キーボードセパレータ型で3.5インチFDDを内蔵したFM-77ではpoor man's unixとも言われたマルチタスクOSであるOS-9を動かすことができ、実際筆者はOS-9上で動作するLisp言語でプログラム学習をしていたことがある。

その後ホビー用途に向けてグラフィック機能を大幅に強化し、4096色同時表示「総、天、然、ショック。」という合言葉とともに登場したのがFM77AV(1985年発売)だ(図23)。ビデオ画面をスムーススクロールさせる機能をハードウェアで実装し、他機種がドット単位のスクロールをしているのと比較しても圧倒的になめらかな動きが印象的だった。1988年に178,000円で発売されたFM77AV40SXを最後に、FM-8から始まる8bitパソコンの系譜は途絶えた。

FMの名を冠しつつもFM-8の直系ではない8bitパソコンとして、1983年にはMSX規格(後述)に準拠するFM-Xを発売した。他のMSX機と異なるユニークな機能として、FM-7と接続して互いの機能を利用できるという特徴があった。パソコン御三家でMSX機を発売したのは富士通だけだった。

メーカーの垣根を超えた統一規格MSX

ホビー用8bitパソコンの統一規格として、1983年にMicrosoftとアスキーにより提唱されたのがMSXだ。CPUはZ80A(動作クロックは約3.6MHz)、メインメモリは8KB~64KB、画面制御にはテキサス・インスツルメンツ社のTMS9918相当品、サウンドにはゼネラル・インスツルメンツ社のAY-3-8910(PSG)相当品、ROMに搭載するのはMSX-BASIC、といった具合である。

パイオニアや三洋電機など、様々なメーカーからMSX準拠のパソコン(以降、MSX機)が発売されたが、当時有名だったのはソニーのHiTBiT(図24)と最後までMSX機を発売していた松下(図25)と記憶している。他の機種と比較して本体が安価だった(54,800円の機種などあった)ことから普及し、ROMカートリッジによるソフトウェア供給が可能だったことから多数のゲームが作られた。中にはカートリッジ内に電子回路と音源チップを載せ、本体内のPSGでは奏でることのできない独特のサウンドを鳴らすゲームも存在していた。

御三家やMSX以外にも。群雄割拠の時代

数が多いため網羅しきれず、筆者が思い出せた製品名の紹介にとどめるが、1980年代には様々なメーカーからさまざまなパソコンが発売されていた。 そのすべてをリストアップすることは難しいが、筆者の記憶に残っている機種をいくつか並べておく。

・三菱 MULTI-8

・松下電器産業(パナソニック) JR-100, JR-200, JR-800

・トミー ぴゅう太

・ソード M5

・セガ SC-3000

・東芝 PASOPIA

・ソニー SMC-70, SMC-777

・EPSON HC-20, HC-40, HC-80

・日立 ベーシックマスターシリーズ、MB-S1

・カシオ FP-1000, FP-1100, ポケコンFX-702P, PB-100

・日本楽器製造(ヤマハ) YIS

・バンダイ RX-78 GUNDAM

海外製の8bitパソコンで筆者が記憶しているのはApple IIのほか、TRS-80、VIC-1001などだ。中でもApple IIは人気があり高価だったためか、海賊版というかコピーというか、無許可で作られた互換機が売られる(雑誌の広告に載っていた)という現象も起こっていた。

16bit~32bit時代の代表機種たち

国民機 PC-9801

さて、1980年代後半から1990年代前半にかけては16bit機が中心となり、徐々に32bit機の普及が始まろうとしていた時期である。この時代における日本のパソコンの代表と言えば、NECのPC-9801シリーズだろう。初代PC-9801の登場は古く1982年であるが、その後15年にわたって使われて続けた「国民機」であった(図26)。N88-BASIC(86)をROMに持っていたが、いつからかほとんどMS-DOSマシンとして使われた。途中、Macintoshを意識したのかモニター一体型のPC-9801CVという変わり種も発売していた。拡張スロットであるCバス用の拡張ボードも数多く作られた。PC-9821、PC-H98などの派生機がある。ノート型は1989年に初代機のPC-9801Nが発売されていた。長年にわたりホビー、ビジネスにとどまらず工場などでも数多く使われ、中にはリプレース先が見つからず現在も動き続けているものがあるという。

互換性を保った32bit機も発売され、有志らによりFreeBSDが移植されたが、移植者の開発権限がなくなることからメンテナー不在となる関係で、2017年のどこかで、そっと削除されるらしい。

マニアが集った X68000

1987年に発売され、ホビー向けパソコンとして強いインパクトを放ったのがX68000(図28)だ。名前の通りCPUにモトローラ68000(実際に載っていたのは日立のセカンドソース品)を載せ、当時PC-9801シリーズがメモリ640KBだったところ1MBを標準搭載、FM77AVの4096色を超える65536色同時表示、YM2151搭載によるFM音源8重和音、メディアの排出(イジェクト)をソフトウェアで制御できるFDドライブ、あの独特の形状(マンハッタンシェイプ)、X1から継承されたテレビ制御、C言語ライクな記述のX-BASICなどなど、並べてみると特徴だらけである。なぜかアセンブラとリンカというプログラム開発に必要なツールが標準添付されていたのも特徴的であった。標準添付のOSはMS-DOSの68000版といっても差し支えがないほど似たつくりのHuman68kと呼ばれるもので、名前から察した人もいるとおり、これもHuBASICと同じくハドソンが開発したものだ。

アーケードゲームからの移植を中心にゲームが数多く発売される一方で、PDS(Public Domain Software)やフリーソフトも数多く開発された。それらの中にはシャープ純正ソフトウェアで同様の機能が実装されるような影響を持つソフトも存在していた。また、現在でいうLinuxのようなUnix likeなコマンド(ls等)を自作する人が現れ、gcc(GNU C Compiler)を移植する人が現れ、標準のアセンブラやリンカが遅いからと高速版を自作する人が現れ、といった具合に、いわば開発マニアともいうべき人々を引き寄せて行った。独自のウィンドウシステムKo-Windowを開発してフリーソフトとして公開するという猛者や、シャープ純正のウィンドウシステムSX-WINDOWが発売された直後に内部を解析して、自前の開発キットを作成しフリーソフトとして公開するという変な人(筆者)もいた。

互換性を保った32bit機も発売され、有志によりNetBSDが移植されたが、現在最初の移植者(筆者)は手を引いている。別のメンテナーの方が今もいろいろ開発に携わってくれているのだが、頭が下がる思いだ。

初のCD-ROM内蔵32bitパソコン、FM TOWNS

1989年に初登場した富士通の32bitマシンFM TOWNSは、CPUに80386、リアルモードで動くMS-DOSではなくプロテクトモードで動作するTOWNS OSが添付されていた。キャッチフレーズは「ハイパーメディアパソコン」。東京ドームを貸し切ってイベントが開催されるなど、営業施策が大々的だったことを今でも覚えている。

その後、機能拡張されたFM TOWNS II(1991年)やFM TOWNS II HR(1992年)などが発売されたが、最終的にはIBM-PC/AT互換機に搭載可能なPCIカードの形状となり、シリーズは消滅していったとのことだ。1995年には教育市場向けにラップトップ機も作られていたらしい。

ビジネス向け16bitパソコンとしてFMRシリーズというものも存在していた。FM TOWNSはFMR-50シリーズと互換性があったという。実は、筆者はFM TOWNSよりも単三乾電池2本で8時間以上動作するモバイルMS-DOSマシンFMR-CARD(1991年発売)のほうに興味を持っていた。CPUは80C286(80286のC-MOS版)で、メモリは640KB。FM TOWNSと同じくFMR-50互換だ。A4サイズで重量が約990グラムという現在の基準から見ても軽量と言えるマシンであり、これが25年前に作られたのかと思うと驚愕の思いである。

まとめ:そして現代へ

1984年にIBMより発売されたIBM Personal Computer/ATはCPUに80286を搭載し、現代PCのご先祖さまと言ってもよい機種だ。また、同じく1984年にAppleより発売されたMacintoshはCPUに68000を搭載していたが、GUIによるファイル操作プログラムの名称がFinderであることからもお分かりのとおり、現在のMacの祖先である。30年以上前から現代に続く流れもあれば、断絶してしまった流れもある。現代のPCを使っていて疲れた時には少しキーボードから指を外して、たまには遠い過去に輝いていたマシンに思いを馳せてみるのも、良いかもしれない。

おわりに

さて、いささか唐突ではあるが、本連載も今回で最終回となる。これまで16回にわたってPCのハードウェアについて解説してきたが、いかがだっただろうか。各パーツについて詳細には解説できなかったが、大枠のところは理解いただけたのではないかと思う。PCパーツは非常に奥深い世界なので、自分が興味やこだわりのあるパーツを見つけ、ぜひ各自で調べてみてほしい。

写真提供:佐々木 潤

- この記事のキーワード