日本マイクロソフトの技術者向けイベント「de:code 2015」が、5月26日〜27日に開催された。昨年初開催された「de:code 2014」は開発者向けと位置づけられていたが、今年は「TechEd + //build」と銘打って、開発者に加えてITプロフェッショナルやインフラエンジニアなどもターゲットとし、約2千名の来場者を集めるイベントとなった。

会場ではキーノートやブレイクアウトセッション、展示会が開かれた。ここではキーノートの模様をレポートする。キーノートは、前半がAzure関連のパート、後半がWindows 10を中心としたデバイスプラットフォームについてのパートと分かれ、約2時間半にわたって行なわれた。内容としても、1か月弱前に米国で開かれた、開発者向けイベント「Build 2015」とITプロフェッショナル向けイベント「Ignite 2015」で発表されたものがいくつか日本のステージでも再演された。

スクリーンには何度となく「Empower every engineer」というメッセージが表示された。各人の話でも、テクノロジーを最重要視すると語られて、“モバイルファースト、クラウドファースト”を前面に打ち出しているサトヤ・ナデラCEO時代の新Microsoftを印象づけていた。

図1: de:code 2015

創業時の目標が現実となった今、Microsoftが目指すもの

キーノート冒頭では、日本マイクロソフトの代表執行役 副社長で、7月から社長となる平野拓也氏が登壇した。

平野氏は、Microsoft創業当時の「PCをすべての家庭と職場に」という目標がすでに現実となった一方、モバイルやクラウドなどデジタル環境が驚異的に変化して、利用スタイルがPC中心から人中心に変化していると語る。そしてナデラ時代では、「モビリティとクラウドの世界でリーダーとなるべくチャレンジャーに」なって、これまでの囲い込みから、競合とみなされていた相手ともパートナーシップを組むような体制となっているという。

そのための3つの狙いとして、あらゆるデバイスから切れめなく使える「Moreパーソナルコンピューティング」、オフィスだけでなく場所やドバイスにとらわれない「プロダクティビティーとそのプロセスを再定義」、モバイルやハイパースケールなど目的別に複数データセンターから使える「Inteligentクラウド」が挙げられた。

図2: 平野拓也氏

図3: Microsoftの3つの狙い

BuildやIgniteでの発表内容をまじえAzureの現在を語る

前半のAzureのパートは、Microsoft AzureのCorporate Vice Presidentを務めるジェイソン・ザンダー氏が担当した。

ザンダー氏はまず、Azureについて紹介。「この1年で500以上の新機能を導入したように、たえず最新のテクノロジーにキャッチアップしている」と語った。

図4: ジェイソン・ザンダー氏

氏はAzureの特徴として、「スケール」「エンタープライズ」「ハイブリッド」の3つを挙げた。

「スケール」としては、現在、世界19の地域にデータセンターを持ち、1つのデータセンターの面積はフットボール場ほどのサイズだという。ザンダー氏は「こうした大量のコンピュートパワーから、お客様のシナリオに大切なものを提供する」として、コストパフォーマンス重視のAシリーズから、ストレージ重視のDシリーズ、ハイパフォーマンスのGシリーズなどのバリエーションを紹介した。

さらに、Build 2015で発表された新サービス「Azure Data Lake service」が紹介された。最大1エクサバイトまでの膨大なデータを長期間保存できるサービスで、同時に分析のために高いスループットでアクセスでき、HadoopのHDFSにも対応している。これによって、期末などの特定の時点だけデータウェアハウスをスケールアップするといったことができるという。

図5: 世界19箇所にAzureのデータセンター

図6: Azure Data Lake service。Build 2015で発表された

「エンタープライズ」としては、“信頼とコントロール”を掲げ、データを守る「物理層」、安全安心なデザインの「インフラ」、どのようにネットワークを流すかのポリシーを設定できる「ネットワーク」、セキュリティ対応した「仮想マシン」を挙げた。また、各種のセキュリティ認定を取得していることを紹介した。

図7: エンタープライズのための信頼とコントロール

図8: Azureのコンプライアンス認定

「ハイブリッド」としては、Azureとオンプレミスを結ぶ仮想ネットワークを紹介。EquinixやIIJによるAzureとの閉域網サービスについても触れた。

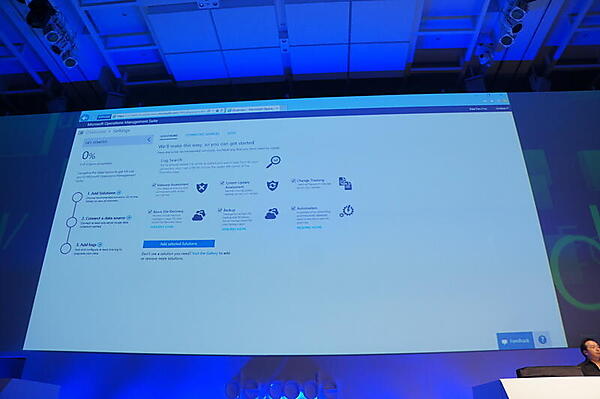

さらにここで、Ignite 2015で発表された「Microsoft Operations Management Suite(OMS)」が、デモをまじえて紹介された。クラウド上の統合監視ツールで、監視対象としてAzureはもちろん、既存のオンプレミスや他のクラウド上のリソースに対応している。デモを担当した日本マイクロソフトの安納順一氏は、「運用監視でいちばん問題になるのは、システム間の壁。その壁をとりはらう」とOMSの意義を説明した。

図9: Ignite 2015で発表されたOMSのダッシュボード

図10: 監視の種類や、対象のサーバー、ログなどを設定する

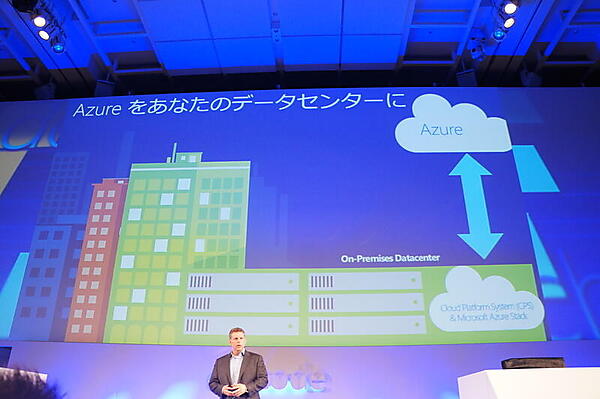

もう一つ、これもIgnite 2015で発表された「Azure Stack」も紹介された。Azure相当の基盤ソフトを自社のハードウェアで動かせるというもので、IaaS部分を提供していた「Azure Pack」を拡張したものといえる。さらに、Dellからはハードウェアも含めたアプライアンス「Cloud Platform System(CPS)」もリリースされている。

ザンダー氏はAzure Stackについて、「より簡単にオンプレミスソリューションをデプロイできる」「Azure Marketplaceなど、Azureと同じのがオンプレミスで使える」として、「真のハイブリッドクラウドの実現」だと述べた。

図11: Ignite 2015で発表されたAzure Stack

トヨタ、Connected CarとAzureを語る

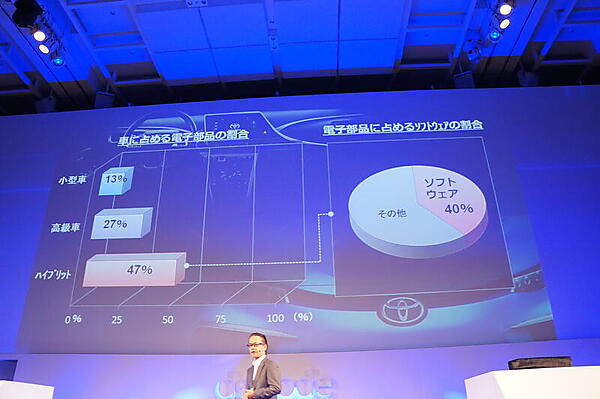

Azureのパートの中で、トヨタの友山茂樹氏が登壇した。「スープラ80をレストアして普段乗っているが、ナビだけは最新にして、Azureとつながっている」とまず自己紹介した友山氏は、「現在の自動車は、(ハイブリッドカーでは)価格比で約50%が電子機器、そのさらに40%がソフトウェア」として、車が電子デバイスになってきていることを説明。そして、自動車がクラウドの端末となったりリモートでアップデートしたりする「Connected Car」へと、自動車の付加価値がシフトしていると述べた。

氏は、トヨタメディアサービスを創設したときに、社内で「なぜトヨタがシステム会社のようなことをするのか」と言われ、そこをサポートしてくれたのが現社長とマイクロソフトだとエピソードを語った。

それを加速して、2011年にAzureを採用した。その目的の1つめは、Connecte Carサービスを全世界、全デバイスに拡大すること。2つめはビッグデータ活用基盤の構築。3つめは、開発リソースをシフトすることで、自社リソースの維持に費されていたパワーを新規開発に回すことだという。

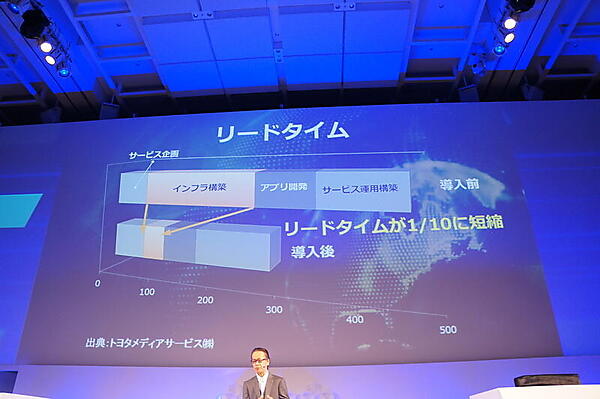

友山氏は、ユーザーである自社の視点から見たAzureのメリットとして、「コストを29%削減」「リードタイムを1/10にして、スモールスタートも可能になった」「Azure Machine Learningによるビッグデータ」を挙げた。

氏は最後に、「IT部門は下請けとなりがちだが、私は『俺たちが会社を変えるんだ』という考えだった。これからのビジネスではITなしでイノベーションは起きない。ITはビジネスを変革する『Innovation Technology』だ」と、ITプロフェッショナルたちにエールを送リ、「車は顧客との接点となる。トヨタは車を作って売る会社ではなく、お客との接点を世界中に創出している会社だ。そのキーとなるのはクラウドとビッグデータ」とConnected Carへの意気込みを語って締めくくった。

図12: トヨタ 友山茂樹氏

図13: 自動車が電子デバイスとなってきている

図14: 自動車からの情報をリアルタイムで集めたビッグデータ交通情報

図15: Azureによるコスト削減

図16: リソース削減

図17: リード短縮

Windows 10の「Universal Windows Platform」を解説

後半のデバイスプラットフォームのパートは、Developer Experience & Evangelism groupのSenior Directorを務めるジョルジオ・サルド氏が担当した。

サルド氏はまずWindows 10について、生体認証の「Windows Hello」、「コンテンツの共有」、「App Spotlight」、「アクションセンターの対話型の通知」、「Cortana」、スマートフォンとPCのスタイルを切り替えて使う「Continum」といった機能を紹介。2500以上の新しい機能があると語った。

また、1つのOSをすべての形態のデバイスにという「One Windows」を強調。APIの統一された単一プラットフォームにより1つのバイナリが作れ、アプリも1つのストアから同じように入手できると説明した。

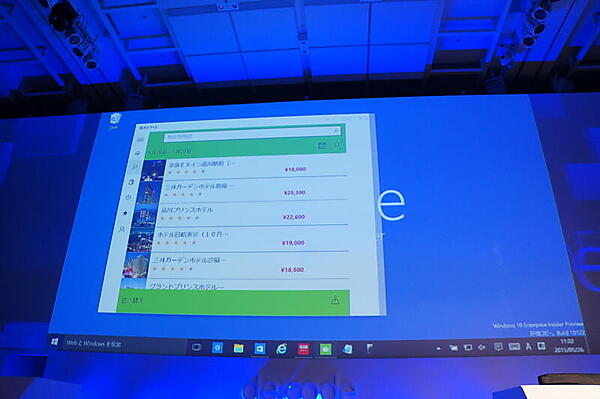

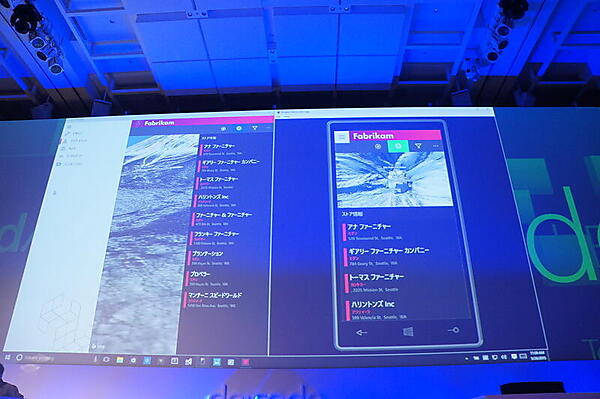

そのためのユニバーサルWindowsアプリを作る方法として、画面サイズによって表示内容が最適化されるレスポンシブデザインを、高橋忍氏がデモした。楽天のクライアントを作る場合を例に、PCや、タブレット、スマートフォンなどの画面サイズにより、あるいは縦か横かにより、UIの操作体系が変わるという、Webのレスポンシブデザインと同じようなものだ。

図18: ジョルジオ・サルド氏

図19: Windows 10のレスポンシブデザイン

図20: レスポンシブな楽天トラベルクライアントのサンプル(大きい画面)

図21: レスポンシブな楽天トラベルクライアントのサンプル(小さい画面)

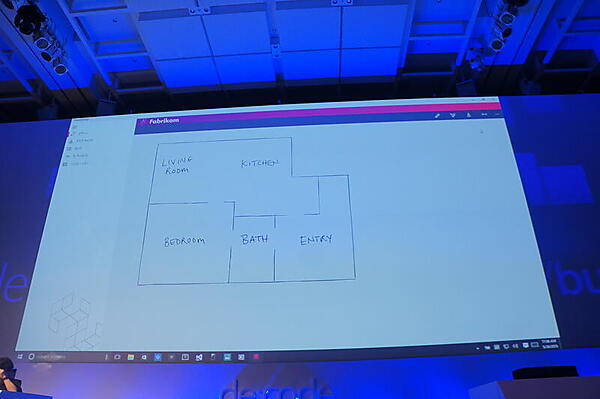

図22: Universal Windows Platform

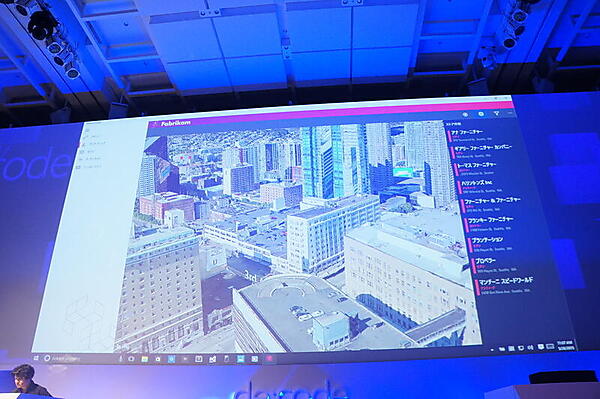

高橋氏は続いて、標準APIでできることをデモした。まず、アプリ上でペンで描いた図が検出されてオブジェクトになるところを見せ、InkCanvasのSelectWithPolyLineの機能によるものだと説明した。また、MapControlでは、地図に店の情報を載せるところや、航空写真、3Dビューなどを、APIの中で簡単にできると語った。

また、RelativePanelによるレスポンシブデザインや、ほとんどのコントローラがマウスとタッチの両方に対応しているため標準でスワイプとドラッグ&ドロップの両方が使えること説明した。

図23: アプリ上でペンで描いた図が検出されてオブジェクトになる

図24: MapControlで簡単に3Dビュー

図25: RelativePanelによるレスポンシブデザイン

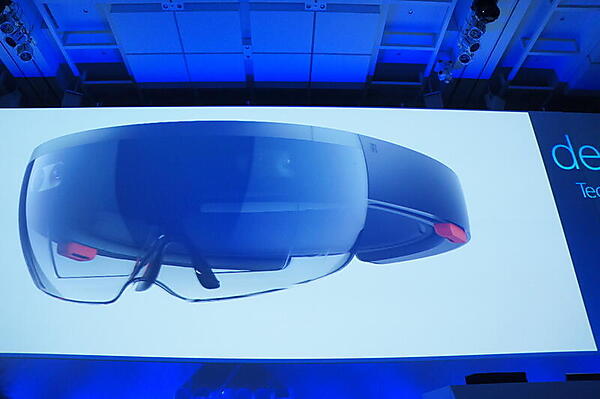

きわめつけは、3D APIのDirectX 12と、ヘッドマウントディレスプレイのHoloLensだ。これも、CameraオブジェクトのUpdateLeftEyeやUpdateRightEyeのAPIを使ってコントロールできるという。

図26: VR/ARヘッドマウントディスプレイのHoloLens

図27: HoloLensもDirectX 12と標準APIでコントロール

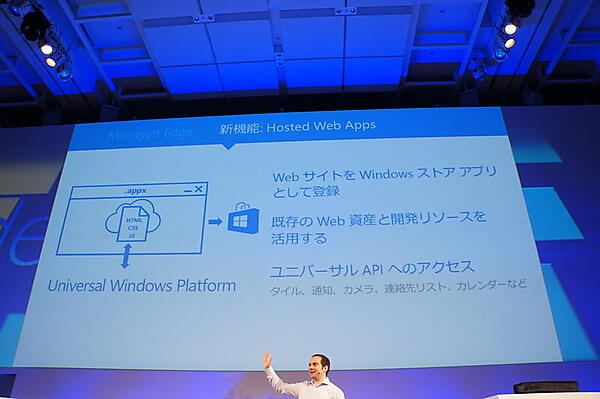

続いてサルド氏は、Universal Windows PlatformへのWebのブリッジとして、新しいWebブラウザー「Microsoft Edge」のレイアウトエンジン「Microsoft EdgeHTML」を紹介。4200以上の改善や、ベンチマークの向上、すべてのデバイスへの対応などを説明した。

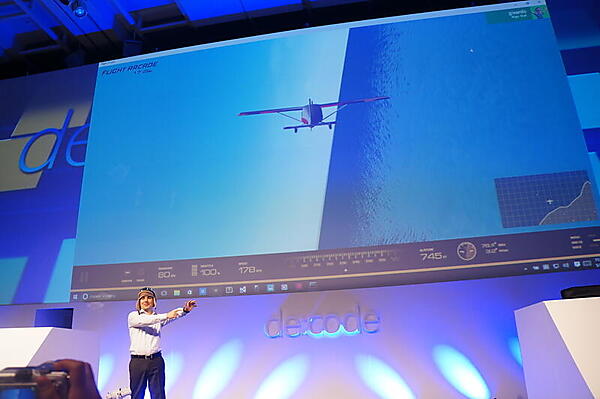

これによって登場するのが、WebベースでユニバーサルAPIにアクセスでき、Windowsストアアプリとしてストアに登録できる「Hosted Web Apps」だ。壇上では、Hosted Web Appsベースのフライトシミュレーターをデモし、3Dグラフィックスや音声、Xboxコントローラ、Windowsの通知、Microsoft Bandを使った体の傾きによる操作ができるところを見せた。

図28: Hosted Web Appsの特徴

図29: Hosted Web Appsベースのフライトシミュレーターを体で操作するサルド氏

Universal Windows Platformへの2つめのブリッジとして、デスクトップアプリが挙げられた。まず、当然ながら、.NETやWin32 APIによる古典的なデスクトップアプリケーションが動く。

また、Build 2015で発表されたように、AndroidやiOSのアプリも移植しやすくなるという。AndroidのコードはWindows内のサブシステムを使って、iOSのコードは新しいコンパイラを使ってUnivesal APIを呼べるようになるという。

図30: 古典的Windowsアプリ、Androidアプリ、iOSアプリを動かす

MicrosoftとIoT

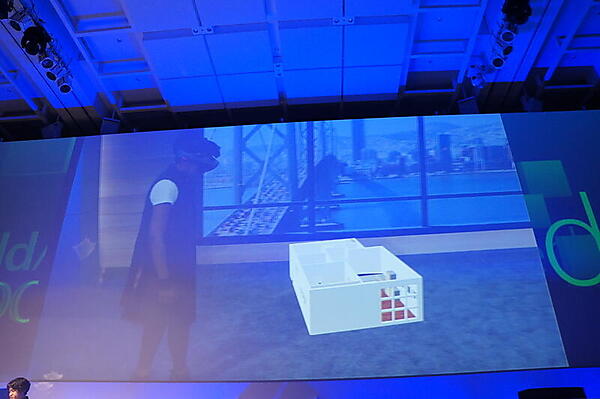

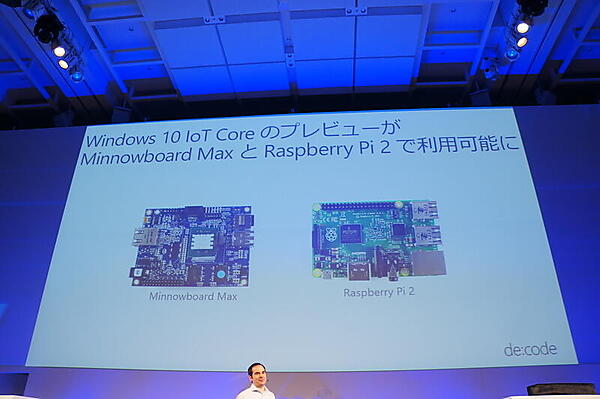

続いて語られたのが、組み込み向けWindowsの「Windows for IoT」だ。すでに「Windows 10 IoT Core」のプレビュー版がMinnowboard MaxとRaspberry Pi 2向けにリリースされている。

壇上では、Raspberry Pi 2上のWindows 10 IoT Coreで、Node.jsからGPOIを操作し、アイアンマン風のLEDペンダントを点灯するところがデモされた。

図31: Windows 10 IoT Coreのプレビュー版がMinnowboard MaxとRaspberry Pi 2向けにリリース

図32: Raspberry Pi 2+Windows 10 IoT Core+Node.jsで、アイアンマン風のLEDペンダントを点灯

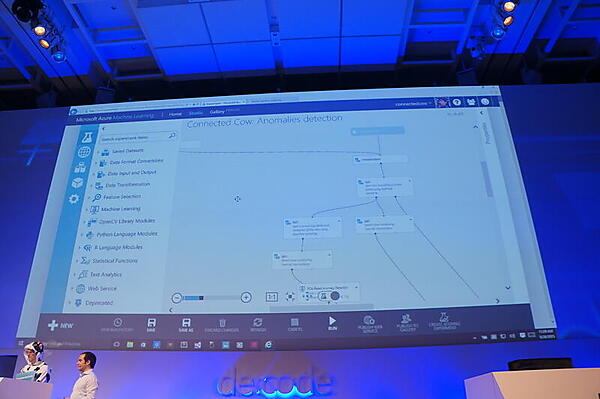

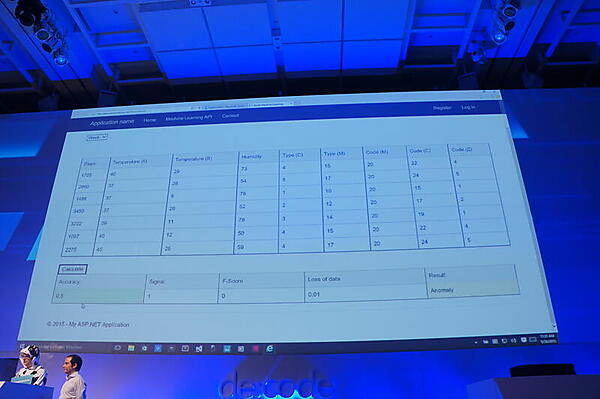

IoTの事例として、富士通の「Connected Cow」が、Build 2015に続いて紹介された。牛にセンサーを付け、Azure Machine Learningでデータを分析し、健康状態をチェックするというものだ。

図33: Connected CowのデータをAzure Machine Learningで分析

図34: Connected Cowの分析結果

図35: Azureテクニカルエバンジェリストのドリュー・ロビンス氏が牛の着ぐるみで登場

スクウェア・エニックスのアート作品「WITCH CHAPTER 0[cry]」

この流れで、ゲーム&グラフィックスとして、スクウェア・エニックスの第2ビジネス・ディビジョン(BD2)の田畑端氏が登壇。Build 2015でもデモした映像作品「WITCH CHAPTER 0[cry]」を流した。

「WITCH CHAPTER 0[cry]」は、「Final Fantasy XV」の技術から発展して、アートとテクノロジーを融合させた作品だ。女性が泣いているCGが、Direct X 12によって4Kで描画され、フルHDで表示されて映し出される。髪の毛も現実と同じ本数で描いているということで、非常にリアルなのだが、これは実はリアルタイムに描画されていて、その場で視点を移動できるというところがデモされた。

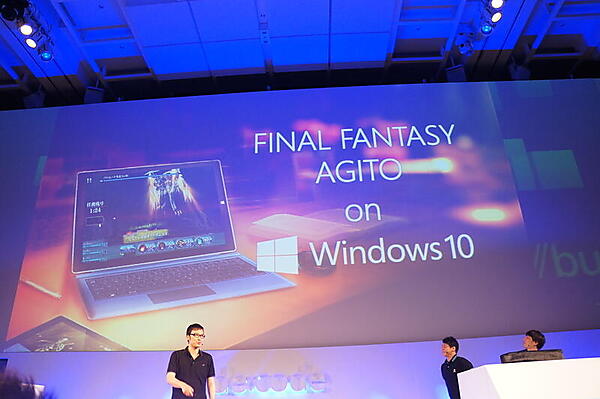

また、Windows 10向けの「FINAL FANTASY AGITO on Windows 10」も紹介された。「(Windows 10が動く)10億台に向けて出します」という。

![アート作品「WITCH CHAPTER 0[cry]」](/sites/default/files/styles/picturize_base/public/598435.jpg)

図36: アート作品「WITCH CHAPTER 0[cry]」

図37: Windows 10向け「FINAL FANTASY AGITO on Windows 10」

図38: 田畑端氏(中央)率いるスクウェア・エニックスの第2ビジネス・ディビジョン(BD2)

Windows版Dockerを実演

キーノートの冒頭と最後には、日本マイクロソフトの伊藤かつら氏が登壇。最新の開発ツールの動向を紹介した。

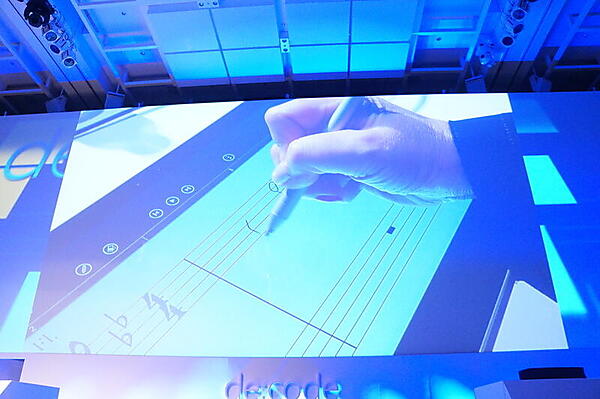

伊藤氏はまずSurface 3を使い、「私がワクワクしたアプリ」として、音楽ソフト「StaffPad」をデモした。楽譜を演奏するアプリで、音符を手書き認識で追加したり、音階を変更したりして演奏できる。

図39: 伊藤かつら氏

図40: 楽譜を演奏するアプリ「StaffPad」

本題として氏は、「技術者が活躍できる場を提供する」として、「オープンソース」と「クロスプラットフォーム」という、Microsoftにとって新しい方向を示した。

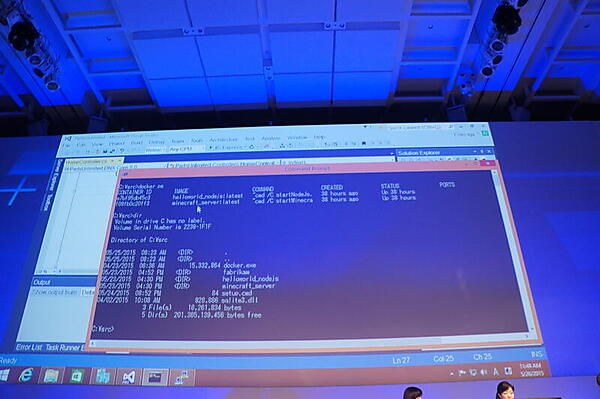

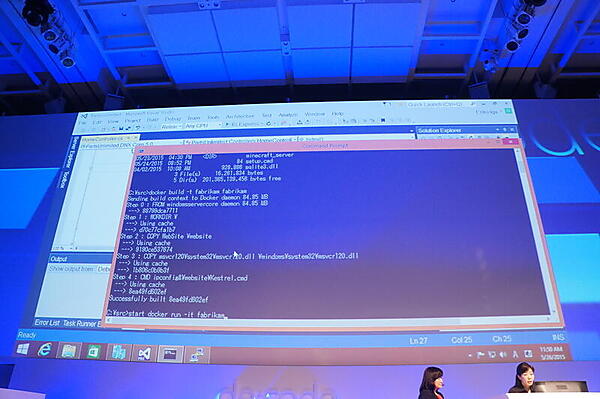

オープンソースへのコミットの例として、Windows版Dockerがデモされた。Windowsのコマンドプロンプトからdocker.exeを実行し、docker psで実行中のコンテナを表示したり、docker buildでコンテナーイメージを作ったり、docker runでコンテナーを実行したりする様子が、スクリーンに映し出された。さらに、コンテナー化されたWebアプリケーションをVisual Studioによりパブリッシュするところや、リモートのWebアプリをローカルのVisual Studioでデバッグするところも紹介された。

図41: Windowでdocker ps。dirするとdocker.exeが見える

図42: docker buildしてdocker run

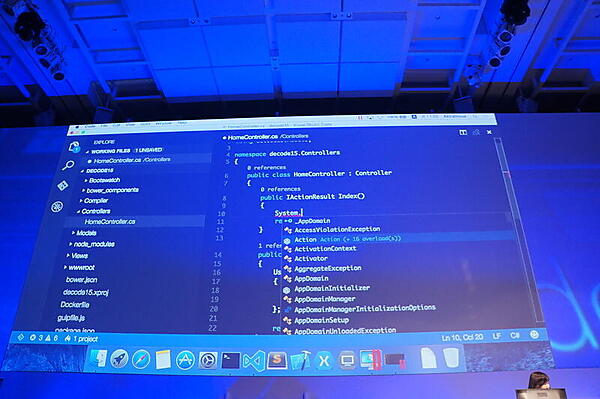

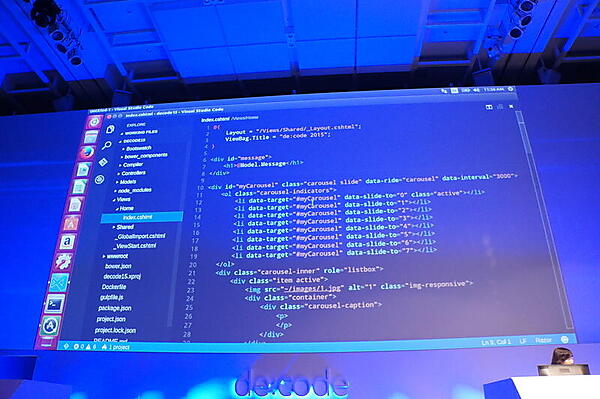

クロスプラットフォームとしては、.NETのクロスプラットフォーム化と、クロスプラットフォームで提供されているコードエディタ「Visual Studio Code」を紹介。MacやUbuntu上でVisual Studio Codeを使い、インテリセンスや参照先の確認などの機能を見せながら、.NETのWebアプリケーションを実行してみせた。

図43: Mac上のVisual Studio Codeでインテリセンス

図44: Ubuntu上のVisual Studio Code

伊藤氏は最後に「すべてのプラットフォーム、すべての開発者」という、Microsoftの開発プラットフォームの新しいメッセージを強調し、「Windowsアプリ開発者だけのものではない。みなさんのイマジネーションを拡げるお手伝いになれば幸い」と語ってキーノートを締めくくった。