仮想化機能を使用した場合のCPU内部の動き

仮想化機能を使用した場合のCPU内部の動き

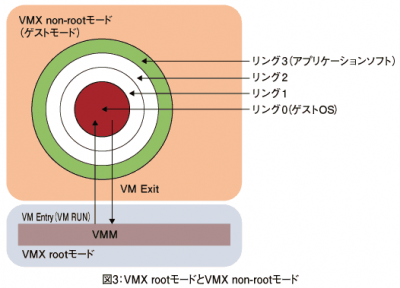

Intelの仮想化テクノロジーであるVTでは、図3に示すように「VMX root」「VMX non-root」というこれまでのリング0~3とは異なる動作モードを追加しています。これらはリング0から3までの特権レベルのベースにあるようなイメージです。

VMX rootモードではVMMを実行し、VMX non-rootモードではゲストOSとアプリケーションを実行します。VMX non-rootモードでは通常のCPUと同様に、ゲストOSはリング0で、アプリケーションはリング3で動作しています。

ゲストOSがハードウエアリソースにアクセスする必要があるような命令を実行する場合は、「VM Exit」という状態になり、CPUはVMX non-rootモードからVMX rootモードに切り替えられ、以降の処理はVMMが行います。VMMは必要な処理が終了すると、またVMX non-rootモードに戻すため、「VMRESUME」という命令を発行し、CPUに動作モードを切り替えさせます。

なお、VTはゲストOSとホストOSの切り替えに要する時間を短くするために、すべてのゲストOSの状態をコントロールするためのVMCS(Virtual Machine Control Structure)と呼ばれるデータ領域を持っています。ここに、ゲストマシンの使用レジスタやプロセッサのステートなどを保存することで、切り替えにかかるオーバーヘッドを減らし、仮想化のパフォーマンスを上げています。

一方、AMDの仮想化テクノロジー「AMD-V」でも、基本的な考え方はVTと同じです。ただしVMX non-rootを「ゲストモード」と呼び、VMX rootに関しては特に名称がないなど、呼び方の違いなどがあります。

このように仮想化のための処理をCPUで実現することで、ソフトウエアの仮想化で課題となった、OSの切り替え処理によるオーバーヘッドや、ゲストOSのコード変更などの問題をクリアしています。

ただし当然ながら、CPUが提供する技術をVMMが利用できる必要があります。今後こうした機能を持つ新しいCPUが普及することで、VMMの対応も進んでいくと考えられます。実際Xenでは、このCPUの仮想化機能を使ったバージョンがLinuxディストリビュータからサポートされています。このバージョンのXenでは、ゲストOSのコードを修正しなくても稼働させることができるので、MicrosoftのWindowsをゲストOSとして利用することも可能です。

さらに進化する仮想化技術

IntelのVTとAMDのAMD-Vの仮想化技術の基本的な方式は同じですが、実際の細かい実装方法などは異なる部分が多くあります。よって、VMMで両方のCPUをサポートするためには、それぞれの違いを考慮する必要があります。実際Xenでは、「Hardware Virtual Machine Abstraction Layer」と呼ばれる両CPUの違いを吸収するレイヤを用意しています。このレイヤのおかげでXenのほかのパーツは両CPUの違いを考慮せずに済むようになっているのです。

CPUによる仮想化のサポートはこれで終わりというわけではありません。さらに性能を向上するための仕掛け、またCPUだけではなくI/Oの性能も向上するための機能なども追加されています。さらに進んでこの仮想化の機能をセキュリティー向上のための仕組みとして使われていくようなテクノロジーも各CPUベンダーによって開発されています。次回はそのあたりのテクノロジーについて紹介します。

- この記事のキーワード