サーバー仮想化は、実用可能な技術として、すでに多くの企業に採用されている。近年では、その波はサーバーにとどまらず、クライアント環境やクラウド・コンピューティングという新しい分野へと対象を拡大しつつある。

米VMwareは1999年の創立以来、仮想化専業ベンダーとしてマーケットをけん引してきたが、2008年にクラウド戦略を発表して以来、インフラをより効率的に活用できるサービス基盤に変化させるべく、さまざまな施策を実行してきた。2009年5月にリリースしたVMware vSphere 4は、これらの施策を体現するクラウド・オペレーティングシステムである。

VMware vSphere 4は、以前提供していたVMware Infrastructure 3(VI3)をベースに、クラウド時代に対応するためのさまざまな新機能を追加した製品となる。

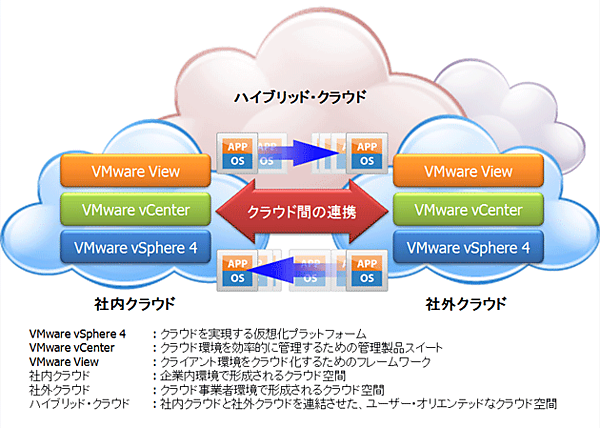

本連載では、VMware vSphere 4のアーキテクチャ紹介を中心に、VMwareが提唱するハイブリッド・クラウドの全体像(図1)について解説する。初回ではクラウド・プラットフォームを提供するVMware vSphere 4の進化とパフォーマンスにフォーカスして解説を行う。

|

| 図1: VMwareが提唱するハイブリッド・クラウドの全体像 |

進化したハイパーバイザ「vSphere4」

VMware vSphere 4(以後、vSphere 4)では、旧バージョンと比較して、VMware FTやVMware Data Recoveryなど、仮想プラットフォームを運用する上で魅力的な多くの機能を追加実装したが、CPUやメモリーを抽象化するベース機能部分も大きく進歩した。

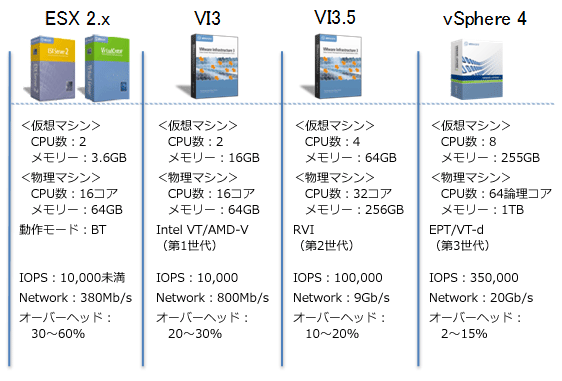

この進歩により、仮想環境におけるさまざまなオーバーヘッドを削減すると共に、スケーラビリティの向上を実現した。図2では、現在までにVMwareが提供してきたハイパーバイザ(Hypervisor)のバージョンと、サポートされている機能を示す。

|

| 図2: vSphereにおけるパフォーマンスの進化 |

物理サーバーや仮想マシンに搭載可能なCPU数、メモリー容量がハードウエアの進化と共に大きく進化していることが分かる。また、ハードウエアの仮想化アシスト機能に関しては、ハイパーバイザ・モードと仮想マシンモードをCPUによって切り替える機能(第1世代のCPU仮想化支援機能)や、仮想MMU(メモリー管理ユニット)支援機能(第2世代のCPU仮想化支援機能)に対応してきた。

さらに、vSphere 4では米Intelの最新CPUである Xeon 55xx/56xxが有する仮想MMU支援機能(EPT)や、Intel VT-dにも対応した。例えば、新機能の1つであるVM-Directpath I/Oは、Intel VT-dと連携して動作する機能である。この機能を利用すると、I/Oデバイスの仮想マシンへのパススルー接続が可能となり、物理I/Oデバイスが持つ最大パフォーマンスを、そのまま仮想マシン上で実現することが可能となる。

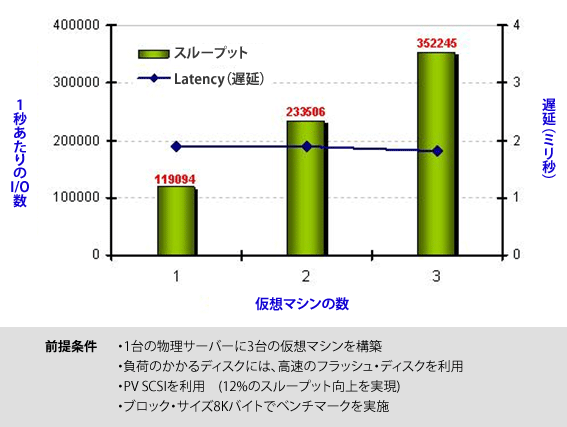

これらのハードウエア・アシスト機能や各種最適化機能を実装することにより、仮想化のオーバーヘッドを2~15%に収めるに至っている。これはディスクやネットワークに代表されるI/Oパフォーマンスも同様で、それぞれPV SCSI(Para-Virtualized SCSI)、vmxnet3という準仮想化デバイスをサポートし、オーバーヘッド削減とパフォーマンスの向上を実現している。図3はvSphere4サーバー1台で実施された、ディスクI/Oの実測値を示している。

|

| 図3: vSphere 4のディスク・パフォーマンス |

結果を要約すると、Latency(遅延、サービス・タイム)はすべての仮想マシンで2ミリ秒以内、各仮想マシンが約12万IO/秒を計測、トータルで35万IO/秒という非常に高い数値を実現していることになる。物理環境でI/O負荷の高いOracleなどのデータベース・サーバーであっても、通常1000IO/秒から、多くても1万IO/秒と言われている。

今回の計測には高速のフラッシュ・ディスクを利用したが、今回の35万IO/秒を1万5000回転のSASディスクに換算すると、約1750本ものディスク・スピンドル数に相当する。これだけのI/Oを、サチュレーション(飽和)させることなく出力することのできるストレージ・スタックを、vSphere 4は実装している。

このことから、以前は仮想化を見送るべきと考えられていたI/O負荷の高いアプリケーション環境も、vSphere 4の持つパフォーマンス能力を用いれば、仮想化できると断言することができる。