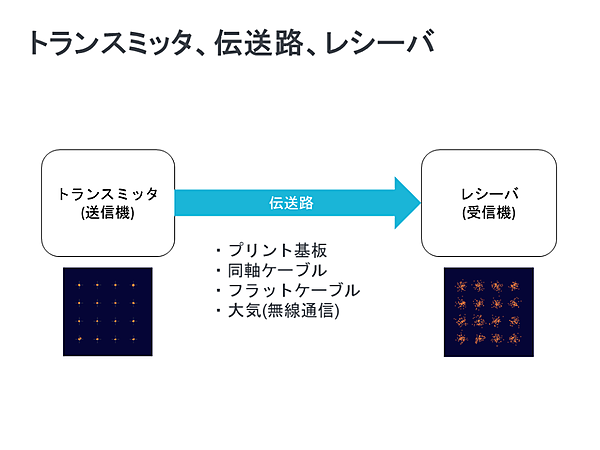

通信が成立するための3つの要素

無線通信に限らずすべての通信は、トランスミッタ(送信機)、伝送路、レシーバ(受信機)の3つに分けて考えることができます。同じ伝送路を片方向で通信する場合と双方向で通信する場合がありますが、双方向通信であっても特定方向の通信においてはトランスミッタからの送信信号は伝送路を経由してレシーバに到着します。

トランスミッタから送信された信号は伝送路において減衰や信号の劣化やノイズの混入が起こります。レシーバでは不要な信号を除去して目的の信号だけを抽出することによってデータの復調を行います。アンテナで受信した信号のレベルが低かったり目的信号以外の不要信号が混入していたりしても、レシーバの性能が高ければ最終的にはエラーなく通信を行うことが可能です。従って、通信の信頼性を確保するためには、送信波形の品質だけではなく伝送路の特性とレシーバの性能を合わせて評価する必要があります。

有線通信においてプリント基板やケーブルを伝送する際には、伝送路の周波数特性や位相特性によって信号が減衰及び劣化します。高速シリアル伝送においてエラーの原因となるジッタ(編注:信号波形の揺らぎ)に関しては、トランスミッタ出力時のジッタと伝送路で発生するジッタが合成されてレシーバに届きます。レシーバの受信性能として、どれくらい大きなジッタが含まれていてもエラーなく受信できるかを評価したジッタ耐性という仕様があります。

無線通信では有線通信と違って伝送路の材質による周波数特性の違いは生じませんが、壁やビル等に反射した信号を同時に受信してしまうマルチパスや不要電波及び外来ノイズ混入の影響を受けます。

トランスミッタとレシーバを組み合わせた相互接続試験

実際に使用するトランスミッタとレシーバを組み合わせて接続試験をするだけではだめなのでしょうか。このような相互接続試験において特定の条件で接続試験を行ってエラーなく通信できたとしても、条件が変わった時の動作については保証ができません。特定の条件下で試験をパスしたとしても、マージンが十分あったのか、ぎりぎりでパスしたのかは確認できません。十分なマージンがなければ機器の個体差や周囲温度の変化が原因でエラーが発生する可能性があります。

信号伝送におけるエラー・マージンを確認するには以下の3つを個別に測定する必要があります。

- トランスミッタの送信品質

- 伝送路による信号劣化

- レシーバの受信性能

また、最大何mまで通信できるかという評価を実機の相互接続試験で行う場合、通信距離をカバーする巨大な電波暗室がないと周辺環境の影響を排除できません。

信号発生器を使用したレシーバの受信感度試験を実施することにより、実際に遠距離の相互接続試験を行わなくても最大通信距離を求めることが可能です。トランスミッタの送信パワーとアンテナの利得(編注:送信電力を特定の方向に集中することにより得られる、信号の増幅に相当する効果)から実際に空中に放出される信号強度が求まります。大気中の電磁波の減衰も使用する周波数から計算で求めることが可能です。これらの値とレシーバの受信感度を合わせて計算することにより、何100mもの電波暗室を用意しなくても最大通信距離の評価が可能です。

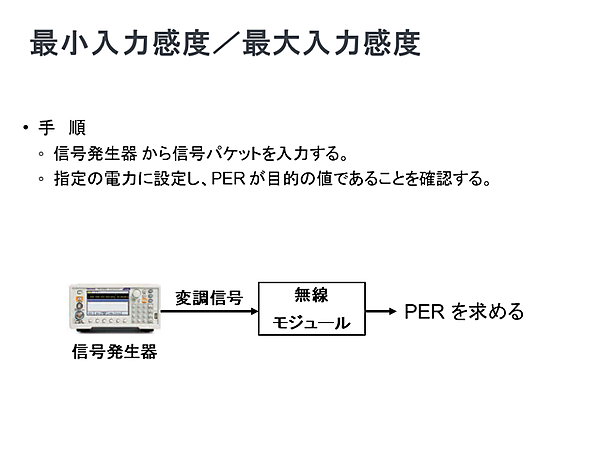

受信感度試験

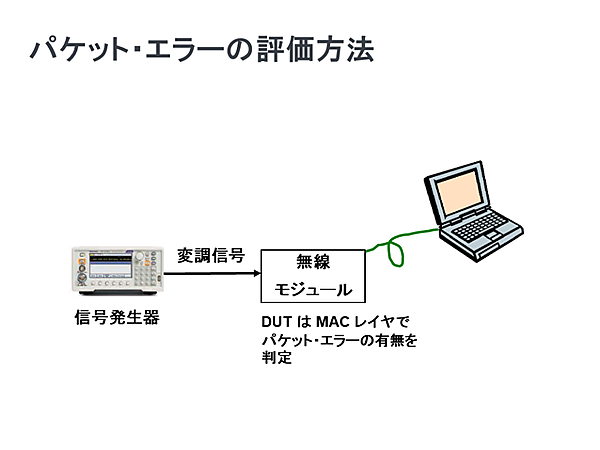

では、受信感度試験はどのように行うのでしょうか。受信感度試験を行うには指定したパワーの変調信号が出力可能なRF信号発生器を使用します。信号発生器で出力する信号レベルを下げていき、レシーバがエラーなく受信可能な受信信号強度を測定します。このとき、レシーバがエラーなく信号を受信できたかどうかを確認するには、レシーバにエラーカウントの機能が必要です。パケットで通信する場合には、各パケットにCRCなどのエラー・チェック用のコードが含まれていれば受信信号にエラーがあったかどうかが確認できます。

レシーバICによっては、PRBS(疑似ランダム信号)などの信号パターンとの比較でエラーをチェックするエラー・ディテクタが搭載されていることがあり、この場合は連続信号でもエラーの評価が可能です。

受信エラーの確認

- パケット通信のエラー検出

- CRCのチェック

- パリティビットのチェック

- Frame Check Sequence(FCS)のチェック

- その他のエラーチェック機能を使用する

- 連続信号のエラー検出

- PRBS(疑似ランダム信号)による連続信号の試験

- 送信側と同じPRBSを指定

- レシーバIC内にPRBSに対したエラー・ディテクタが必要

受信感度試験は最小信号感度だけではなく最大入力感度の試験もあります。これは入力信号のレベルが高すぎると受信アンプが飽和して正しく受信できなくなるためです。

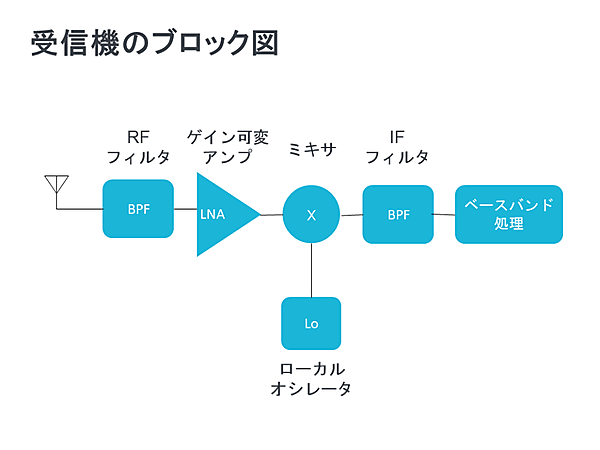

無線通信が有線通信と異なるのは、受信レベルが大きく変動することです。有線通信においては受信レベルが大きく変動することはありませんが、無線通信においては距離の違いによって100倍(20dB)や1,000倍(30dB)レベルが異なることはよくあります。無線通信用のレシーバでは、入力部にあるアンプのゲインで受信感度を調整することによって、入力レベルが大きく変わっても後段に伝える信号レベルを一定の範囲内に抑えます。

エラーをチェックする際の判定基準は、各通信規格で定められているエラー・レートの上限を超えるかどうかで判断します。物理層の試験におけるエラー・レートが定められた値よりも低ければエラー訂正機能によって最終的な通信はエラーなく行われます。

送信パワーについては電波法により、規定値よりも上げることはできませんが受信感度が高いレシーバを使用することにより、同じ送信電力でも通信距離を延ばすことが可能になります。

隣接チャンネル信号の干渉

受信アンテナの先にRFフィルタを設置することにより、目的の信号以外をカットしています。そのRFフィルタが理想的な特性で目的のチャンネルのみを通すバンドパス・フィルタであればよいのですが、通過帯域が狭いバンドパス・フィルタは作成が難しく、また受信チャンネルを変更したときに周波数に追従して通過帯域が変化する可変フィルタを適用することはさらに困難です。

レシーバで微弱な通信信号を受信する際に隣のチャンネルにレベルの大きな信号が存在すると、ミキサに入力するレベルを一定にするために可変ゲインアンプのゲインを下げます。その結果、目的のチャンネルの受信感度が低下することになります。このように、レシーバの試験では受信信号だけではなく近接信号が同時に入力された際の受信性能も測定する必要があります。

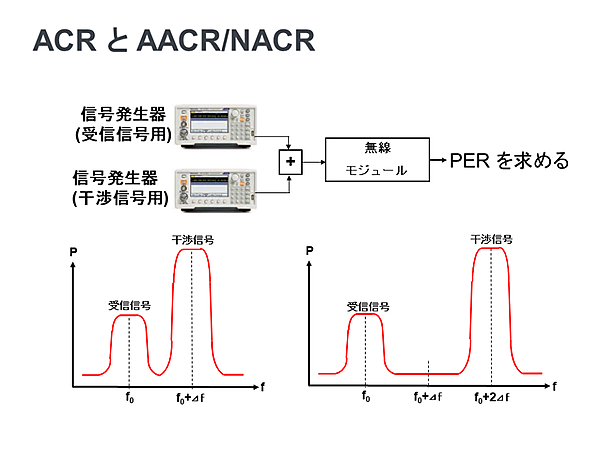

このような、隣のチャンネルの信号(干渉信号)を抑える(抑圧する)性能をACR(Adjacent Channel Rejection:隣接チャンネル抑圧レベル)と呼びます。

隣接チャンネル信号と受信信号のレベル差(dB)がACRの性能となります。ACRの他に2つ離れたチャンネルの抑圧性能を測るAACR(Alternate Adjacent Channel Rejection:次隣接チャンネル抑圧レベル)や全く異なった周波数の信号の影響を受けるかどうかというNACR(Non Adjacent Channel Rejection:非隣接チャンネル抑圧レベル)という隣接チャンネル以外の信号の影響を受けるかどうかの評価も必要です。

干渉抑圧レベルの測定

このようなレシーバ試験を行うにはスペクトラム・アナライザとは別にRF信号発生器が必要となります。ACR、AACR、NACR試験を行うには、受信信号用と妨害信号用の2台の信号発生器が必要となります。

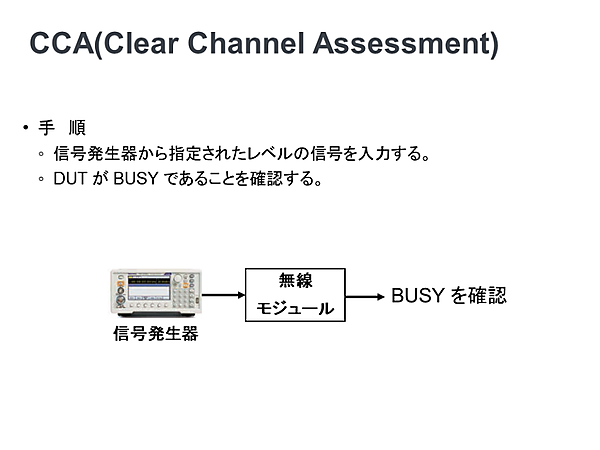

その他のレシーバ試験としては、CCA(Clear Channel Assessment)という試験があります。これは同じチャンネルを他のデバイスと共有するためには、送信前にこれから送信する周波数が他の通信で使用されていないかを確認する機能が有効かどうかを評価する試験です。このような送信前のチャンネルの空き状況の確認をCCAといいます。CCAの試験を行うには、指定されたレベルの信号をレシーバに入力し、レシーバがBUSYステータスになっていることを確認する必要があります。

このように、トランスミッタ試験だけではなくレシーバ試験を合わせて実施することにより、無線通信の信頼性を確保することが可能です。

フィールド・テストによる最終確認

最終的な通信試験はフィールド・テストで相互接続試験を行って通信距離等を評価します。フィールド・テストの目的は伝送路の特性(電波の伝搬特性)の評価です。実際の使用条件では様々な外部条件が変化しますが、トランスミッタとレシーバの性能をあらかじめ評価しておくことで、フィールド・テストにおいては電波の伝搬特性を正確に評価できるようになります。