2017年11月21日、都内においてGitHubの日本法人ギットハブ・ジャパン合同会社と特許庁、それに株式会社NTTデータ経営研究所が共同で記者会見を行った。内容は特許庁が知的財産のデュー・デリジェンス(適性評価手続き)に関する調査の標準手順書の策定をGitHubを採用して開始したというもので、ソースコードリポジトリーとして用いられているGitHubを使い、プログラムではなく文書を共同でレビューすることを目指したプロジェクトである。

登壇したのはギットハブ・ジャパンのエバンジェリスト池田尚史氏、特許庁の法制専門官である足立昌聡氏、そしてNTTデータ経営研究所のマネージャーである堀野功氏だ。

GitHubはオープンソースソフトウェアの開発を行う際のリポジトリーとしてだけはなく、社内システム開発などにも利用が拡がっているプラットフォームであり、アメリカでは法律事務所や政府機関などが利用する事例も見受けられるという。

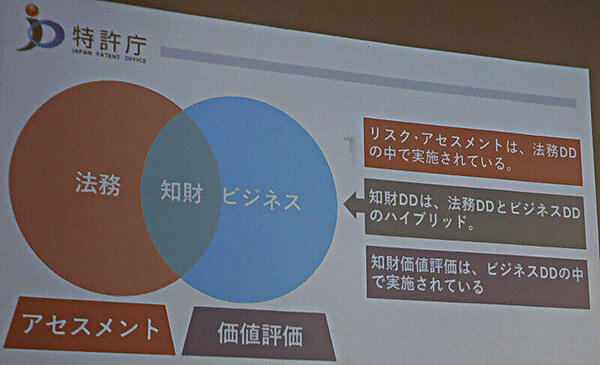

今回のプロジェクトである「知的財産のためのデュー・デリジェンス」とは、企業がM&Aなどに際して相手方を評価する際に実施するプロセスのことだ。土地や建物などの分かりやすい資産ではなく、ベンチャー企業が持つ著作物、特にソフトウェアなどを正確に評価するためのガイドライン、マニュアルとして使うことを目指しているという。実際の知財のデュー・デリジェンスは、法律の知識以外にビジネスとしてその知財にどれくらい価値があるのかを評価する必要があり、その側面から「法律の専門家だけでは難しい」と足立氏は語った。

これまでは、新しい技術やソフトウェアを持つベンチャーを他の企業が買収しようとする際には、知的財産に詳しい法律事務所に依頼してデュー・デリジェンスを実施していたが、そのための経費は数千万円にものぼるという。この経費負担は大企業であれば可能かもしれないが、中小企業が実施しようとすると数億円の取引に数千万円をかけるのは、売買金額と経費のバランス的に問題となる。それを解消するために、予め専門家などによって精査されたマニュアルを用意して効率化を図ろうというのが特許庁の思惑だ。

今回のプロジェクトは、特許庁からの入札案件にNTTデータ経営研究所が応札して獲得した案件だと言う。政府にはすでにe-Gov(イーガヴ)という総務省が管轄する電子政府のための情報公開の仕組みがあるが、「e-Govとは違うアプローチが必要だった」と語るのは特許庁の足立氏だ。それは、e-Govが基本的に情報公開のための仕組みであるということだ。e-Govにはパブリックコメントを募る機能もあるが、それは政府と国民を繋ぐための仕組みであり、今回のような民間企業同士の手続きを支援する目的にはそぐわなかったという。またe-Govでは複数のユーザーがレビューに参加するような使われ方を想定していないため、マニュアルの複数の箇所に異なるユーザーが修正を行ったり、問題を提起したりといった対話型のコラボレーションは難しく、そのような使われ方にはGitHubがマッチしていたという。元となるマニュアルは特許庁とNTTデータ経営研究所が用意し、それにユーザーがコメントを付けるというスタイルになる。

最後のQ&Aにおいて、「レビューを行う期間が11月21日から12月28日と短いのはなぜか?」と質問すると「年度内にプロジェクトとして完結したかった」という回答を得た。ここは、あくまでも会計年度に縛られてしまう公共事業であることの限界だろう。また「レビューの参加者に資格や経験などの条件はあるのか?」と言う質問にはそれは特に設けていないとのことだった。つまりGitHubのアカウントを持つ誰でもが、コメントできるという。また12月で一端締め切ってから、インターネットなどを使えない人に向けて説明会などを開催し、そこでのコメントなども最終的にはマニュアルに反映したいと言う。

そうなると「オンライン上で全て公開されるコメントや議論とは別に更新がされてしまうことになり、最終的な成果物とGitHub上の情報が乖離してしまうのでは?」という質問には、「オフラインで寄せられたコメントなどもGitHub上に公開する予定である」という回答を得た。これが保証されるのであれば、最終成果物に至るまでの更新記録が全て公開されることになる。なお最終成果物はCreative Commonsに沿ったパブリックドメインの著作物として公開されるという。オンラインとオフラインのハイブリッドという形式になるが、手間はかかっても1つの解決策として注目したい。

ただ、文書のレビューをネット上で行うということはプログラムのバグを直すのとはだいぶ異なり、個人攻撃や中傷、さらに荒らしのようなトラブルが発生する可能性もあるだろう。それらリスクの可能性にも充分に留意しているというNTTデータ経営研究所のモデレーションに期待したい。

今回のプロジェクトは、ソースコードのバージョン管理のプラットフォームであるGitHubを文書の共同レビューに使うというかなり野心的なものだ。このような試みは単発で終わらせるのではなく、このプロジェクトの結果、どれくらいの人が参加したか? コメントやプルリクエストの数は? などの客観的な評価を、年度末に実施していただきたいと切に願う。例えこれが失敗したとしても、成功は数々の失敗の上に成り立つものであり、失敗の共有も有用であるということを忘れないでいただきたい。

- この記事のキーワード