目次

-

AIアプリとの対話でITスキルを求めず

IoTデータの活用を可能に その打開に向けてMODEが提唱するのが、同社のAIアプリケーション「BizStack」が具現化する「AI-driven IoT」である。「作業員がAIアプリケーションと対話しながら、既存のIoTデータを活用し現場を多角的かつ容易に可視化する」(道間氏)という。 「IoTデータを単に取得しただけでは活用に向けた取り組みは道半ばにとどまってしまう。そこから“気づき”を得て何らかの価値を生むには、人による“解釈”が欠かせない」と道間氏は強調する。しかし「データを解釈するためのツールとして一般的なダッシュボードは、センサーや現場の数が増えるほどデータを探す手間がかかり、使いこなすには一定以上のスキルが求められるが、そうした人材は現状、現場において極めて限られる」(同)ともいう。 だが「そうした状況は生成AI技術により一変する」と道間氏は力を込める。「自然言語で質問すればテキストや各種グラフによる回答が得られる。状況を容易に、かつ迅速に把握できるため、ITスキルを問わずデータ活用を推進できる。建設現場をはじめ、さまざまな現場には既に多数のセンサーが導入されているだけに、多岐にわたる活用を想定できる」(同)とする。 BizStackの仕組みは、クラウドデータベースを中核に構成されている(図1)。データベースには、企業や業界固有のナレッジやノウハウを含む社内データや、センサーやカメラなど現場にあるIoTデバイスで取得したデータを格納する。図1:「BizStack」は各種データを格納するクラウドデータベースを中核に、回答を生成する「BizStack Assistant」と、それと連携するチャットツールから成るデータベースのデータを基に、AIエージェント「BizStack Assistant」が質問への回答を生成。連携するチャットツールを通じて、生成結果を利用者に返す。 チャットツールについて道間氏は「多くの場面で利用されているユーザーインタフェースであり、特段のトレーニングなしに利用を開始できる」と説明する。「スマートフォンなどチャットにアクセスできるデバイスさえあれば利用でき、トラブル時には対応手順書としても利用できる。現場で両手がふさがっている状況を想定し、インカムによる音声での対話も実現している」(同)という。 またBizStackの利用では、BizStack Assistantとの対話だけでなく「しきい値を事前に設定すれば、異常検出時のアラート通知にも標準対応する。関連する映像も合わせて転送できるため精緻な状況把握が可能になり、関係者間で画像を共有することもできる」(道間氏)とする。 -

システム連携やデータ構造化技術で

データを最大限に活用 -

マルチモーダル化を推進し

AIとカメラによる作業支援を目指す

労働力不足に起因する課題解決に向け日本企業はDX(デジタルトランスフォーメーション)を推し進めている。一方で、業務革新に向けて“可視化”の仕組みを整えても十分には活用できていないという指摘もある。MODE シニアテックエキスパートの道間 健太郎 氏が「生成AI Day 2025(主催:インプレス、2025年9月18日)」に登壇し、そうした課題解決に向けて同社が提案する「AI-driven IoT」について解説した。

「国内生産年齢人口の減少が著しい。ベテラン技術者の大量退職と新規人材の採用難が相まった人手不足による業務破綻が危惧されている。こうした状況を乗り切るには、作業現場に生成AI(人工知能)やIoT(Internet of Things:モノのインターネット)の技術を取り込み、業務負担を大幅に低減させるしかない」--。MODE シニアテックエキスパートの道間 健太郎 氏は、こう指摘する(写真1)。

その理由を道間氏は「これまで当社は、さまざまなDX(デジタルトランスフォーメーション)を支援してきたがIoTなどによる“見える化”にカネと時間を投じても、いざシステムが稼働すると、ほとんど使われていないのが実状だ。利用されるのは異常発生時や定期的なデータ集計時などだけで、日常的に利用されるケースはごく少数だからだ」と説明する。

AIアプリとの対話でITスキルを求めず

IoTデータの活用を可能に

その打開に向けてMODEが提唱するのが、同社のAIアプリケーション「BizStack」が具現化する「AI-driven IoT」である。「作業員がAIアプリケーションと対話しながら、既存のIoTデータを活用し現場を多角的かつ容易に可視化する」(道間氏)という。

「IoTデータを単に取得しただけでは活用に向けた取り組みは道半ばにとどまってしまう。そこから“気づき”を得て何らかの価値を生むには、人による“解釈”が欠かせない」と道間氏は強調する。しかし「データを解釈するためのツールとして一般的なダッシュボードは、センサーや現場の数が増えるほどデータを探す手間がかかり、使いこなすには一定以上のスキルが求められるが、そうした人材は現状、現場において極めて限られる」(同)ともいう。

だが「そうした状況は生成AI技術により一変する」と道間氏は力を込める。「自然言語で質問すればテキストや各種グラフによる回答が得られる。状況を容易に、かつ迅速に把握できるため、ITスキルを問わずデータ活用を推進できる。建設現場をはじめ、さまざまな現場には既に多数のセンサーが導入されているだけに、多岐にわたる活用を想定できる」(同)とする。

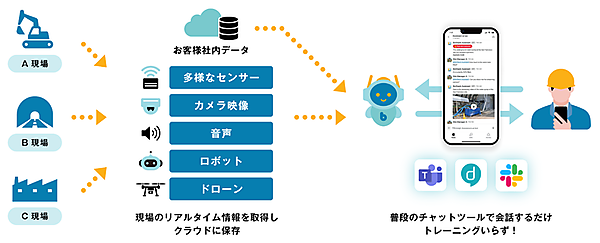

BizStackの仕組みは、クラウドデータベースを中核に構成されている(図1)。データベースには、企業や業界固有のナレッジやノウハウを含む社内データや、センサーやカメラなど現場にあるIoTデバイスで取得したデータを格納する。

データベースのデータを基に、AIエージェント「BizStack Assistant」が質問への回答を生成。連携するチャットツールを通じて、生成結果を利用者に返す。

チャットツールについて道間氏は「多くの場面で利用されているユーザーインタフェースであり、特段のトレーニングなしに利用を開始できる」と説明する。「スマートフォンなどチャットにアクセスできるデバイスさえあれば利用でき、トラブル時には対応手順書としても利用できる。現場で両手がふさがっている状況を想定し、インカムによる音声での対話も実現している」(同)という。

またBizStackの利用では、BizStack Assistantとの対話だけでなく「しきい値を事前に設定すれば、異常検出時のアラート通知にも標準対応する。関連する映像も合わせて転送できるため精緻な状況把握が可能になり、関係者間で画像を共有することもできる」(道間氏)とする。

システム連携やデータ構造化技術で

データを最大限に活用

BizStackは「現場にあるシステムや各種SaaS(Software as a Service)との連携を前提に、必要な機能をオールインワンで提供できるよう開発されている」と道間氏は説明する。結果「同様のIoTシステムを自前で開発する場合と比較して、安価かつ迅速に導入できる」(同)という。

「既存のIoT環境への生成AIアプリケーションの機能追加や、製造業で整備が進むデジタルツインへのリアルタイムでのデータの付加などを狙いに採用する企業も増えている」と道間氏は明かす。より多くのIoTデータを利用できるように「既に60社以上のデバイスメーカーとアライアンスを締結している」(同)

そのうえで道間氏は「IoTシステムの整備で直面しがちな問題にデータのサイロ化がある。デバイスや拠点ごとの仕組みの整備に起因する。データ形式が不統一な状況では生成AIアプリケーションの回答精度の向上は望めない」と指摘する。

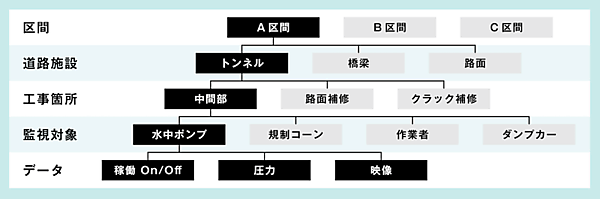

データのサイロ化に対しMODEは、独自のデータ構造化技術「エンティティモデル」を提供する(図2)。道間氏は「エンティティモデルは、現実世界の対象をそのまま反映した階層的なデータモデルであり、建物、設備、車両といった実体(エンティティ)ごとに、温度や圧力、映像などの情報を紐づけて構造化する」と説明する。

エンティティモデルを使ってデータを構造化・管理することでBizStackは「データ品質を高め、生成AIアプリケーションの回答精度を向上できる。AI技術が理解しやすいデータを用意することで、関連システムの整備も容易になる。BizStackを基盤に業務の持続的発展が可能になる」と道間氏は、構造化の重要性を強調する。

マルチモーダル化を推進し

AIとカメラによる作業支援を目指す

BizStackの導入事例として道間氏は、鉄建建設の例を挙げる。「データが分散管理されており、現場の状況確認に毎日約1時間を要していた。それをBizStack Assistant連携のチャットアプリで状況をリアルタイムに確認できるようになり、確認時間は3分にまで短縮できた。月当たり100分が掛かっていた規制履歴の報告業務も一括出力機能によりゼロになった」という。

またパナソニックでは「設備の発電量や消費電力に関する数値のグラフ化を5秒で完了させるなど、確認作業の効率を高めている」と道間氏は紹介する。

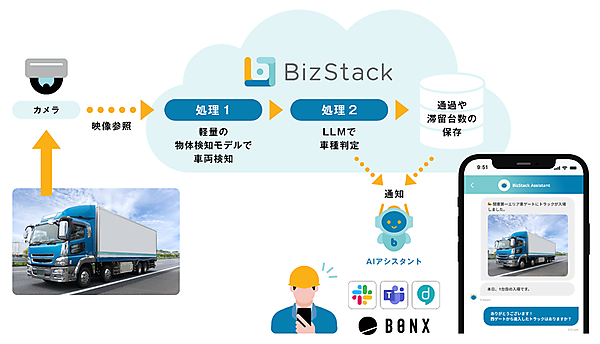

BizStackの機能強化に向けMODEはマルチモーダル化を推進している。その一例として道間氏はカメラ映像の活用を挙げる。「敷地に入ってきたトラックの台数をカメラ映像から把握し、その集計結果をBizStack上でトレンドとして確認したり、Slackやインカムに通知したりといった仕組みを短期に立ち上げられる」と、画像認識からデータの集計、担当者への通知までを一貫して提供できる価値を話す。

道間氏は「AIと⼈間が共同作業する時代を見据え、ドローンやロボットメーカーとの提携を進めている。より踏み込んだアプローチを開拓し、現場作業の2割をAIシステムとロボットで代替する環境を目指す」と意気込みを隠さない。

- この記事のキーワード