はじめに:ETロボコンとは

今年度で通算13回目の開催となるETソフトウェアデザインロボットコンテスト(以下ETロボコン)は、モデリング手法を通じ、組込みシステム技術者の人材育成、地域の人材育成を行う事を目的としたロボットコンテストである。

ここでは、去る2014年11月19日(水) 20日(木)の二日間、組込み総合技術展(ET2014 主催:JASA)の併設イベントとしてパシフィコ横浜にて開催されたETロボコン2014チャンピオンシップ(以下CS)大会の報告を行おう。

図1:ETロボコン2014チャンピオンシップ会場

年間を通して開催されるETロボコン2014では、まず北海道から沖縄まで全国11地区で地区大会が開催される。今年は出場336チーム、参加者総数は実に2,000人を数えた。そして、それぞれの地区から選抜された40チームが集結し、日本一を競うのがCS大会だ。

今年は、昨年までと異なり、競技内容が昨年の2部門2クラス制から以下の2部門3クラス制に変更された。

- デベロッパー部門 プライマリークラス

- デベロッパー部門 アドバンストクラス

- アーキテクト部門

図2:競技内容

それぞれの説明は後述することにして、まずは大会当日の様子から報告していこう。

調整は走行競技の命:競技前

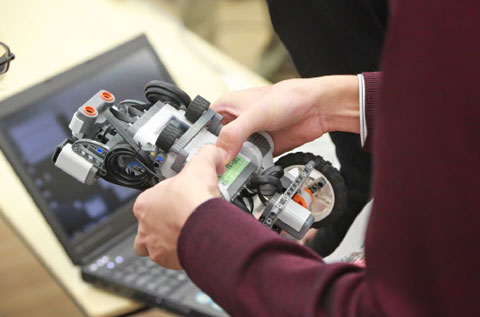

CS初日の早朝、会場内は既にロボットの調整に励む若きエンジニアたちの熱気で溢れかえっていた。調整は走行競技の命なのだ。

例年、「CSのコースには魔物が棲む」と言われており、過去の大会でも、地区大会からトラブルなしでやってきたチームの走行体が突然ポテンと転んだり、絶対王者といわれるチームの走行体がコースから転落したりと言ったような事件が多く起こっている。皆、環境の違いという魔物のせいだ。会場には連続参加の“名門”社会人チームも、初々しい初参加の高校生チームもいるが、面白い事にお互いが声を掛け合いながら、魔物を押さえ込むべく調整を進めている。ここまでくれば、敵も味方もないのかもしれない。こういうところもETロボコンの面白いところだ。

図3:調整の風景

調整の後、レギュレーション違反などをチェックするための車検を行い、レースを待つのだが、多くの出場者が、この時間を利用して会場の周りに展示されている他チーム5枚のモデル図を熱心に観察している。設計は大事だ。それは皆分かっている。そして設計に「銀の弾丸」はない。だからこそ、他人の設計思想を参考にできるこのチャンスは貴重なのだ。

設計思想の結晶ともいえる5枚のモデル図の背後に、この半年間で産み出された膨大な知見が隠れている。顔を近づけながら、食い入るように、そして時に悔しそうな表情を浮かべながら他チームのモデルを見ている参加者の眼差しが印象的だった。

図4:モデル図を見る参加者

さて、一般観客も多くなってきた。黄色のTシャツを着た実行委員たちが配置に付く。満員御礼、いよいよ走行競技会の開催である。11時に開会式が始まり、その後すぐに競技会が行われる。