2018年12月、KubeCon+CloudNativeConがシアトルで開催された。8000人というKubeCon史上最多の参加者(そしてキャンセルを待つウェイトリストが2000人以上!)を集めて3日間の会期を終えた。

Co-located EventのOpenShift Commons Gathering

このレポートでは前日に行われたCo-located Eventの1つ、Red Hatが推進するKubernetesのプラットフォームであるOpenShiftのコミュニティのイベント、「OpenShift Commons Gathering」についてお届けする。

KubeConは前回の上海が2500名、そして今回が8000名超えということで非常に人気のあるカンファレンスとなった。

KubeCon+CloudNativeCon China 2018レポート

オープンソースのプロジェクトに参加するエンジニアにとって、多くのエンジニアが集まるカンファレンスで注目を集めることはコントリビューターを増やし、ユーザーを増やすためにはうってつけの場所だ。そう考えると、KubeConの前日にコミュニティ主催のミニカンファレンスを行うというのは合理的な発想だろう。筆者は上海ではMicrosoftのAzureに関するCo-locatedイベントに参加したが、今回はRed Hatが主催したOpenShift Commons Gatheringを選択した。Red Hatのプレゼンテーションだけではなく、ユーザー企業を登壇させて導入事例の紹介をするなど、ミニカンファレンスに相応しい内容となった。

最初に登壇したのは、Red Hatのコミュニティ開発のディレクターであるDiane Mueller氏だ。

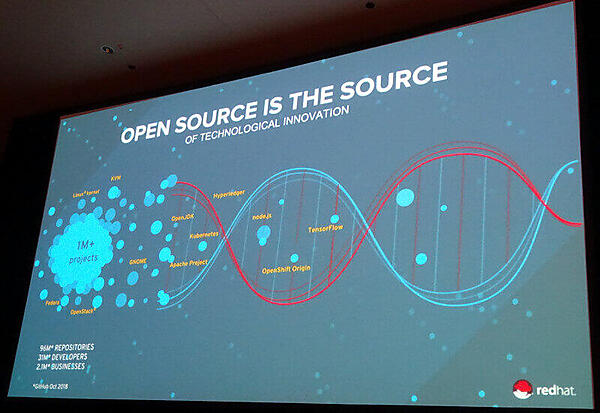

Mueller氏はイノベーションの源泉はオープンソースであること、そしてKubernetesを始めとして多くの新しいアイデアがオープンソースコミュニティから出てきていることを強調。Red Hatは、買収したOpenShiftやQuay(コンテナレジストリー)なども、当初はクローズドな製品だったものをオープンソースとして提供するようにリエンジニアリングしている。このようにオープンソースであることを徹底するRed Hatの精神の現れと言っても良いだろう。

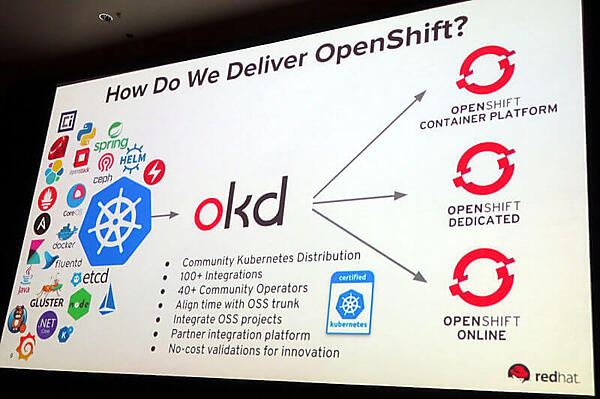

また広義のOpenShiftの、コミュニティが開発するアップストリーム版okdから、Red Hatがメンテナンスを行う商用のオープンソースであるOpenShiftに至るまでの流れを説明。ここではアップストリーム版が最初に開発され、それを徹底的にテストし、エンタープライズに応用されるというアップストリームファーストなRed Hatの考え方を再度、解説した形になった。

そしてこの後にCTOのChris Wright氏とCloud Platform ServicesのVP、Reza Shafii氏が登壇。Shafii氏は、CoreOSの買収によってRed Hatの一員になった製品担当のトップだ。

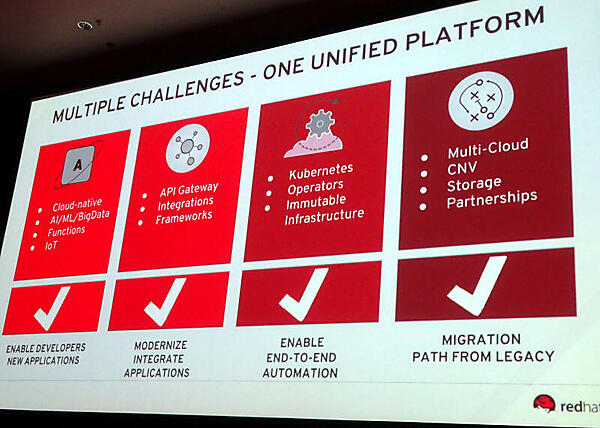

Shafii氏は、ITがコモディティになるという2003年に発表された論文をたたき台にしてセッションを始めた。結論としては15年後の今、ITはインフラストラクチャーレベルではかなり抽象化され、パブリッククラウドのように簡単に仮想マシンを立ち上げることが可能になった。その一方で、データベースなどのサービスのレイヤーでは未だにコモディティ化はなされておらず、さらに上のアプリケーションレイヤーでは多くのアプリケーションが日々開発され、競争を繰り返している。これらの部分で、はまだ「コモディティ」と言うには早いと総括した。

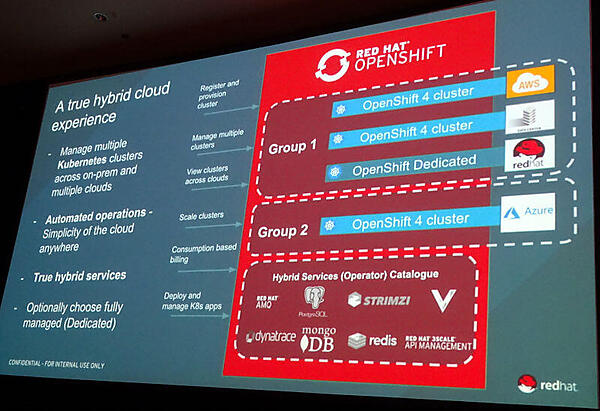

話をOpenShiftに戻して、OpenShiftはパブリッククラウドでもオンプレミスでもSaaSとしても利用することができることを紹介した。余談だが、KubernetesがOpenStackと比較される際の最も大きな違いとして、3大パブリッククラウドベンダーがマネージドサービスとして提供していることを挙げるエンジニアは多い。筆者も同じ意見だが、同じKubernetes上のアプリケーションがどのクラウドでもオンプレミスでも変更なしに動くというのは、プラットフォームとしては重要だ。

他方、OpenStackはベンダーごとのディストリビューションが乱立して、結果的に多くのバリエーションを生み出してしまい、ベンダーにロックインされるか、DIYで構築するかの2つしか方法が残らなかったというのは、プラットフォームとして袋小路に陥っているとも言える。OpenShiftは、Kubernetesのアップストリームとも同期しながら、Operatorフレームワークを積極的に取り入れることで、Red Hatの製品であると同時に、ニュートラルなプラットフォームとしても成功しているように見える。

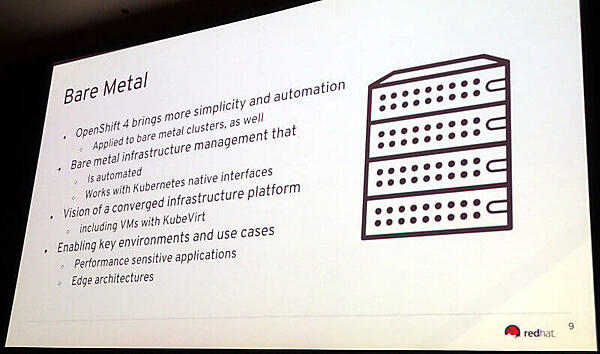

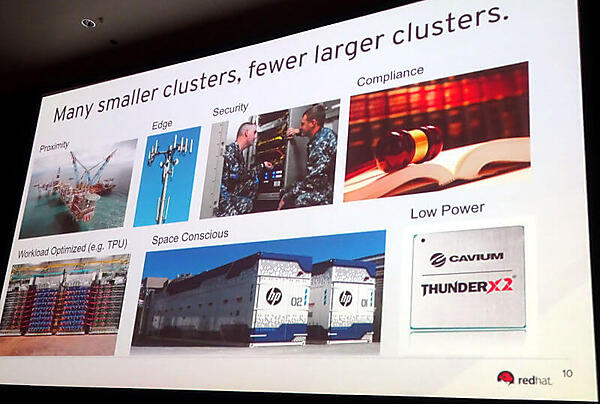

Shafii氏の後に登場したCTOのChris Wright氏は、Kubernetesにまだ足りない部分としてベアメタルシステムへの対応を説明。また現在の傾向として巨大なクラスターが必要とされているのではなく、より小さなクラスターへのニーズが高まっていることを説明する。特にエッジでの実装は、小さなハードウェアでもサーバーと同様にコンテナを稼働させる必要性があることへの言及だろう。

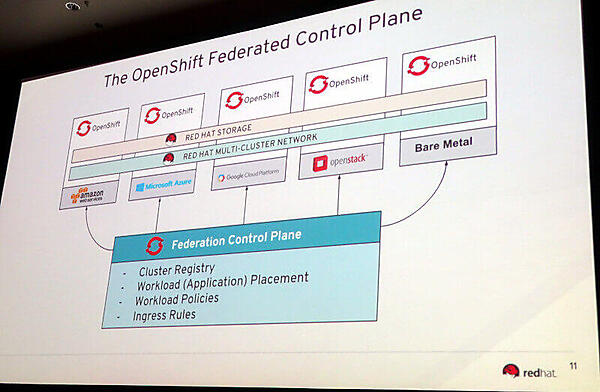

そして新たに紹介したのが、複数のOpenShiftクラスターを制御するためのFederated Control Planeだ。これはパブリッククラウド、オンプレミスなどで稼働するOpenShiftを横断的に管理するための仕組みのようだ。

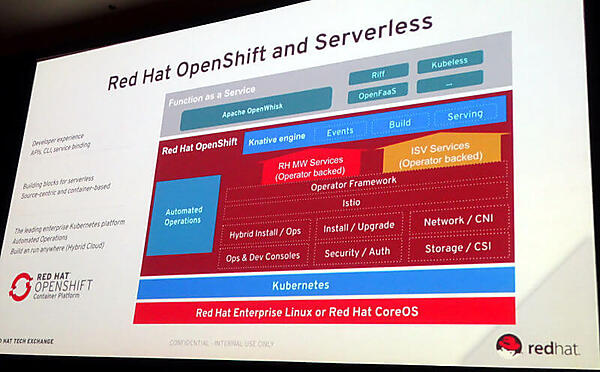

そしてRed Hatが今回のKubeConに合わせて発表した、Knativeへの対応を解説した。これはOpenShift上でKnativeを稼働させるもので、IBMやSAPなどと協働でKnativeを推進するという内容だ。

スライドをよく見ると、Operator FrameworkやIstio、その他のサーバーレスのオープンソースソフトウェアも挙げられており、単にKnativeだけではなく他のプロジェクトにも気を遣っている節がみられるのは興味深い。

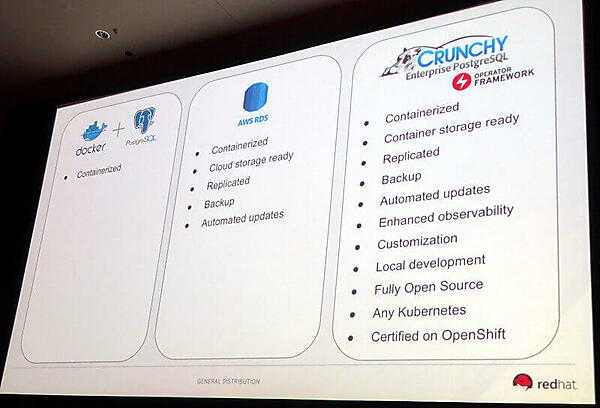

さらに「クラウドネイティブなソフトウェアは自動化に向かって進んでいる」とWright氏は語る。ここでは単にソフトウェアがパブリッククラウドで稼働するだけではなく、自律的なソフトウェアとして管理者の手を煩わせない方向にシフトしているという。Wright氏は、例としてPostgreSQLを使って解説した。単にDockerでコンテナ化されるだけではなく、Amazon RDSのように運用がユーザーからプロバイダーに移る段階からどのクラウドプロバイダーでも稼働でき、アップデートの自動化、監視の強化など第3の段階に移行していることを挙げた。第3段階の例として挙げられたCrunchy DBは、PostgreSQLの商用サービスとしてOperator Frameworkのユースケースとしてもリストアップされている商用のPostgreSQLで、提供しているのはCrunchy Data Solutionsというサウスカロライナのベンチャー企業だ。

最後にWright氏は「未来の工場は全てが自動化され、二人の社員だけが残るだろう。それは1人の人間と一匹の犬だ。人間は犬に餌を与える役割、犬は人間が工場の機械に触らないように見張る役割になる」というWarren G Bennisの文を引用して降壇した。

OpenShift 4.0プレビュー

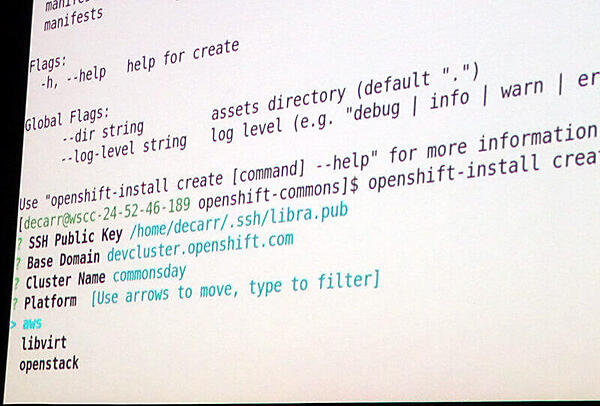

次のセッションは、OpenShift 4.0のプレビューとしてClayton Coleman氏、Derek Carr氏、Mike Barrett氏が登壇。ここからOpenShift 4.0の概要がデモを交えて紹介された。

デモについては動画を見てもらうのが一番わかり易いが、簡単にまとめると以下のようになる。

- OpenShiftのクラスターをインストールするCLIが進化して、Wizard風の操作が可能になったこと

- サーバーのブートストラップにCoreOS由来のIgnitionというテクノロジーが使われていること

- OSになったこと

- SELinuxのカーネルモードが使われていること

- OpenShiftそのもののインストールにOperator Frameworkが全面的に使われていること

動画:OpenShift 4.0 - Features, Functions, Future at OpenShift Commons Gathering Seattle 2018

途中、音声が途切れる部分があるが、それでもコマンドラインによる簡易なインストール機能と管理画面に多くの要素が追加されていることで、OpenShiftが4.0で大きく進化していることがわかる。

Coleman氏が語っているように、OpenShift 4.0ではユーザーになるべく不要な操作をさせないように設計されているが、細かい変更は後からコマンドやYAMLファイルの編集によって行えるようになっているという。

なお、OpenShift 4.0のプレビュー版はすでに公開されており、以下のURLからアクセスが可能だ。利用するためにはRed Hatのアカウント、そしてAWSのアカウントが必要だが、今回のデモで行われたものと同じ操作が可能になるようだ。

参考:OpenShift 4.0のプレビュー版:Developer Preview - OpenShift 4

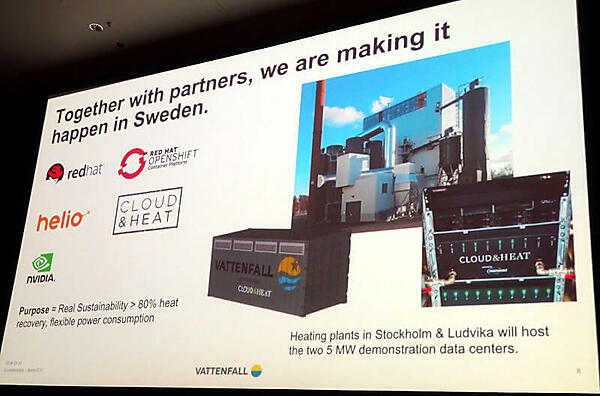

その後は、Vattenfallというスウェーデンのエネルギー会社、GE Digital、保険会社のProgressive、そしてTicketMasterといったユーザー企業の事例などが紹介された。

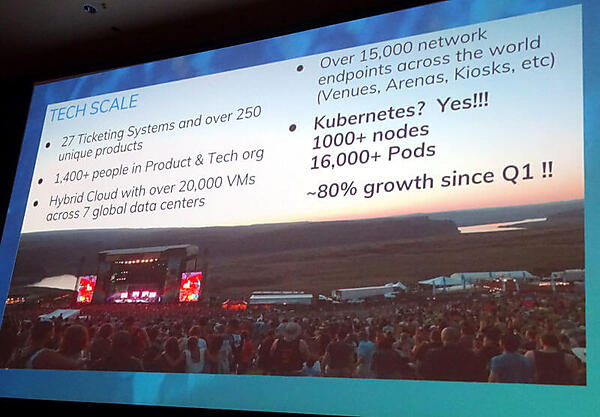

特にTicketMasterは、チケット販売に伴う急激なアクセスの増加に対応するためにクラウドネイティブなシステムを必要としていたとして、1,000以上のノードで16,000個以上のPodが稼働していることを紹介した。

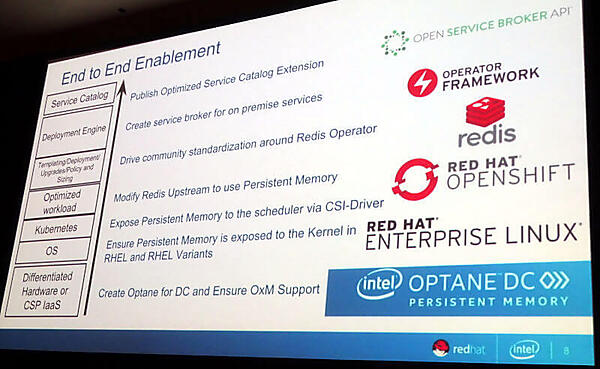

その他にもNVIDIAによるGPUとOpenShiftの連携の紹介、IntelによるベアメタルサーバーにおけるOpenShift、さらにAlteraのFPGAからの利用なども紹介され、ユーザー、ベンダー双方からの支援を取り付けたOpenShiftというスタイルのセッションが続いた。

そして最後はBrian Gracely氏が登壇し、OpenShiftのその先を簡単に紹介した。OpenShiftは、この先もOperator Frameworkによって自動化をさらに推進する方向であることが解説された。

全体を通して、最新のプレビュー版の紹介とデモ、ユーザー事例、ハードウェアパートナーによるエンドースメントと、非常にバランスのとれた内容のミニカンファレンスとなった。

- この記事のキーワード