2016年5月10日、グリーとVRコンソーシアム主催のVRカンファレンス「Japan VR Summit」が開催された。本稿ではハードウェア・コンテンツ・制作ツール開発者から経営者、投資家まで、国内外の人物が登壇した5つのセッションの様子をレポートする。

世界のVR業界を牽引するキーマンが集合!

最初のセッション「VRがもたらす大変革」では、業界を牽引するハイエンドなVRHMD(VRヘッドマウントディスプレイ)主要各社のキーマンが揃った。ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)ワールドワイド・スタジオ プレジデントの吉田修平氏、Oculus Partnerships Leadの池田輝和氏、HTC VR担当副社長のRaymond Pao氏の3名だ。

セッションの冒頭には、モデレーターのハコスコ代表取締役 藤井直敬氏がVRの定義について説明。VRの「Virtual」は「仮想」と日本語訳されることが多いが、仮想というよりも「見た目は異なるが実質的には同じ」という意味で捉えた方が正しく理解できるようだ。

Oculusの池田氏は「将来的にVRHMDは眼鏡ほどの大きさになり、スマートフォンのように1人1人が所有するものになるだろう」とし、「その時には現在の人々がLINEでのチャットのやりとりを現実の出来事と考えるように、もはやバーチャルという言葉すらなくなっている」と語った。

また、HTCのRaymond Pao氏もスマートフォンを例に「現在のVRはスマートフォンが登場した2006年時に似ている」と述べ、VRは現在のスマートフォンと同じように全ての産業、全ての人々、全てのスクリーンで利用されるものになると展望した。

SIEの吉田氏はPlayStation VRのHMDを装着したプレーヤーとそうでないプレーヤーが同時に遊ぶことのできる「ソーシャルスクリーン」機能について解説。この機能にはVRが「1人で遊ぶ」ものであるというイメージを払拭する意図があり、PS4があれば簡単にセットアップできることも含めて、誰でも遊べる家庭向け製品ならではの心遣いと言えるだろう。

各社HMDの特徴やVRの将来について語られた後はディスカッションとなった。藤井氏が会場からツイッターで寄せられた質問(ハッシュタグを利用)も交えて各々に投げかけた。

「お互いの製品のスゴイと思えるところを教えてください」という質問には登壇者と観覧席からも笑いがこぼれ、お互いが競合他社を賞賛するという展開に。

池田氏は「HTC Viveが予定通り出荷されていることが凄い」と讃えつつ、Oculus Rift製品版の出荷が遅れていることについて「この場を借りてお詫び申し上げたい」と謝罪。「HTCからはハードウェアメーカーとして学びたいことが多い」とした。

吉田氏はOculusが世に出たことでVRが盛り上がったことを指摘。さらにOculusの存在によってPlayStation VRが「草の根のメンバー」によるプロジェクトから社内で認められたものとなり、開発が順調に進んだことを明らかにした。

本セッションでは、新しい技術だからこそ業界の各企業で知見やビジョンの共有、各々の特性を活かすことなどが望まれる、そういった良い兆候が感じられた。

テンセントが辿り着いたのはVRソーシャルの可能性

続いて行われたセッションは「海外VRビジネス最前線」。ここでは中国を代表するIT企業で世界最大のゲームメーカー、テンセントのVRへの取り組みを中心に紹介したい。

テンセント Vice general managerのLi Shen氏は中国のVR市場が世界的に見て非常にユニークであると指摘。その理由としてVRHMDのハードウェアメーカーが多くあることを挙げた。たしかに中国ではPC、スマホ、もしくはVRHMD自体が処理を行うスタンドアローン型のものまで、様々なメーカーによるVRHMDが開発されている。

そしてハードウェアからソフトコンテンツ、配信プラットフォームにいたるまで多く投資されており、ハードウェアメーカーや小規模なVRゲーム開発会社が続々と設立していることに言及。「中国企業はVR市場に対して楽観的すぎる」と警鐘を鳴らした上で「多くの企業は来年の収益を上げるのが難しい状況に直面するだろう」とした。

また、同氏は「VR市場が立ち上がるまで2年はかかる」と予想していることを明言。「2016年の中国でのHMD出荷台数は1,200万台、2020年には1億台が出荷されているだろう」と考えを示した。モバイルHMDが中心になるとの予想だ。

一方、テンセントとしてはまだVRコンテンツなどの具体的な成果物が出せていなく、今は研究段階であるとした。会社としてどの分野にフォカースしていけば良いのか、どのポジションに立つのがベストなのか見極めているのが実情のようだ。しかし、2016年末から2017年の半ばまでには、何かしらの具体的な成果を見せられるだろうと語った。

テンセントはソーシャルVRに取り組むAltspace VRに投資を行っているが、「VRの魅力を活かすものは何か」と考えた結果、ソーシャルVRという分野の可能性に辿り着いたとのことだ。また、プラットフォームのように確実に努力や実績が積み重なっていく分野に注力していくという事業戦略も明かされた。

同セッションには先日グリーが出資したVRソーシャルVRChatのファウンダー兼CTOのJesse Joudrey氏も登壇。VRChatはマインクラフトのようにユーザーが制作したコンテンツであるUGC(User Generated Contents:ユーザーがサービス内でコンテンツそのものを作っていくサービス。国内ではニコニコ動画などが代表例)の人気が高いことを紹介。トークイベントやカラオケ大会などが行われ、ユーザーに楽しまれているという。興味深い事例として「現実世界のカラオケは苦手だが、VRの世界ならば楽しめる」というユーザーの声を紹介した。また、VRChatユーザーの平均滞在時間は70分と、VRソーシャルは長時間楽しめるVR体験であると説明した。

また、VRアニメーションを制作するBaobab Studios CEOのMaureen Fan氏は「技術の進歩に市場が追いついていない」と語り、「今は新しい技術ということで人気を得ているが、今後はコンテンツの質が必要になってくる」とした。そして、VRアニメーションは映画のように長時間楽しむというよりも、YouTubeのようにもっと短い時間で楽しむものになるだろうとの考えを示した。

この考えについて、Reload Studios CEOのJames Chung氏は逆の意見を展開し、「長時間楽しめるVRコンテンツが重要だ」とした。Chung氏はこれまで『Call of Duty』などAAAタイトルの超大作ゲーム開発に携わってきた人物で、「VRゲームの最初のユーザーはコアゲーマーになる」と指摘。「コアゲーマーを満足させるのは長時間楽しめるVRゲームである」と述べ、「激しく体を動かすようなものではなく、ベッドの上で寝ながらでも楽しめるVRゲームが支持を得るだろう」との見解を示した。

VRゲームの圧倒的面白さと制作の難しさ

VRゲームの国内トッププレーヤーが一堂に会したセッションが「VRで生まれるヒットゲーム」だ。コロプラ代表取締役社長の馬場功淳氏、話題のVRゲーム『サマーレッスン』を開発したバンダイナムコエンターテインメント Worldwide Planning & Development Unit 部長、鉄拳プロジェクトリーダー ゲームディレクター/チーフプロデューサーの原田勝弘氏、『Rez』を開発したレゾネア/エンハンス・ゲームズ CEOの水口哲也氏の3名が登壇した。

本セッションでは、コロプラにはすでに40~50名規模のVR開発チームが存在していることが明らかに。馬場氏は「今の投資は将来的に回収できる」と本気でVRに取り組んでいる姿勢を示した。

同社はすでにOculus Rift製品版のローンチタイトルを2本(『Fly to KUMA』と『VR Tennis Online』)、HTC Vive向けに米子会社のColopl NIから『Cyberpong VR』をリリースしている。また、HMDの一般製品版が発売される前にもスマホゲームのアセットを移植する試みとして『the射的!VR』と『白猫プロジェクト』のVR版を開発・リリースするなど、非常に動き出しが早かった企業だ。

馬場氏は「VRが当たり前」になった頃には、人々から「『VR空間から出たくない』という意識が生まれてくるだろう。そうすると、既存ゲームをそのままVRに持ち込み、VR空間上にあるモニター越しにゲームをすることもあり得る」との考えを示した。

しかし「現状では『VRらしさ』がないとユーザーには受け入れられないだろう」とし、「どのようなVRゲームがユーザーの人気を獲得するかは分からない」と率直に認めた。今はとにかく沢山のVRゲームを制作してノウハウを溜めこむことが第一であるとのこと。同社がスマートフォンゲーム黎明期に沢山のミニゲームを制作し、スマホゲーム市場と開発技術で先行したのと同じような取り組みをVRでも行うようだ。

レゾネア/エンハンス・ゲームズの水口氏は、米国に法人(エンハンス・ゲームズ社)を登記したことで迅速な契約の締結、鮮度の高い情報の収集、そして直接多くのプレーヤーと対話できるようになったという利点を挙げた。さらに「今後はARの技術も急速に発展していくだろう」とし、「ハードや技術に捉われずクリエイティブな作品を制作していきたい」と語った。

バンダイナムコはお台場にオープンしたVR体験アトラクション施設『VR ZONE Project i Can』が好調だ。5月現在、来月までの土日分は予約が全て埋まるなど活況を見せている。原田氏も『VR ZONE』について「想定していた以上に売り上げが良い」「1つの試みとして成功している」とビジネスとしても高く評価していると説明した。

VRゲーム制作ならではの難しさとして、プレーヤーの視点になるためゲームを進める上での視線誘導を挙げ、これまで以上にサウンドでプレーヤーに注意喚起させるなどの工夫が大切になるとした。さらに人間は無意識のうちに視覚や聴覚、触覚などを使い現実や空間を認知しているため、これらの仕組みを再定義し理解した上でVR空間を細部まで作り込まないと不自然に感じてしまう難しさがあるとした。

VRゲームの楽しさとしては、今までのゲームにはなかったキャラクターとの直接的な繋がりや関係性を感じられることが「圧倒的に面白い」と強調した。

VR関連の全プレーヤーが一丸となった協力が必要

第3のセッション「VRで生まれるヒットゲーム」では、3名ともが「試行錯誤も含めてVRゲームの制作にはどうしてもコストが掛かってしまう」という問題を認めていた。その意味でも、世界の二大ゲームエンジン『Unity』と『Unreal Engine』を提供する両社のメンバーが登壇したセッション4「VR開発者を支える最新技術動向」は、特にVRコンテンツ開発者にとって注目するべきものだったと言えるだろう。

登壇者は、ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン エバンジェリストの伊藤周氏、エピック・ゲームズ・ジャパン デベロッパー・サポート・マネージャーの下田純也氏、日本AMD シニアアライアンスマネージャー ISVリレーションズの西川美優氏の3名。モデレーターはリブゼント・イノベーションズ 代表取締役社長の橋本善久氏が務めた。

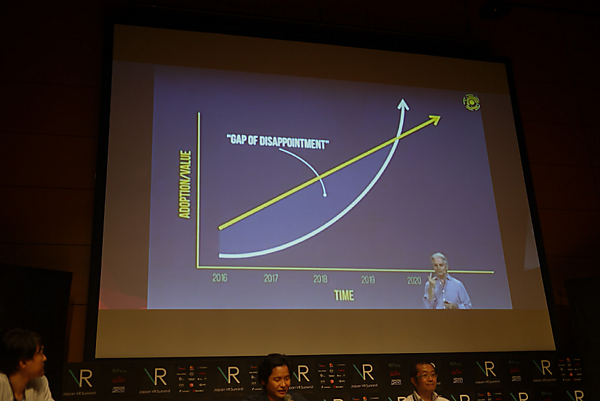

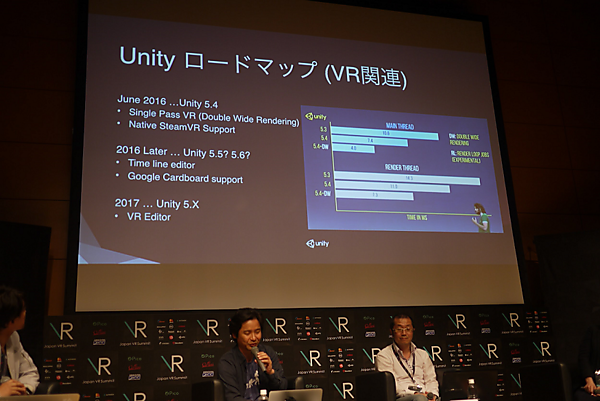

ユニティの伊藤氏はUnityを利用するゲーム開発者が450万人以上おり、もうすぐ500万人を超える勢いがあると説明。VR市場については「2018年までは期待値の方が先行するが、2020年を転換期にVR市場が期待値を超えて急激に拡大していく」という考え「Gap of Disappointment(失望のギャップ)」を提示した。

エピック・ゲームズの下田氏は、Unreal EngineがGithubに公開され、オープンソースで自由に拡張できる点など、開発者にとってフレンドリーなゲームエンジンであることを指摘した。また「これまでに開発されたアニメやゲームなどの3Dコンテンツは簡単にVR化できる」とし、「その意味で日本企業は良い資産を所有しているので、VRはチャンスになる」と話した。

これまでにUnreal Engineで制作されたVRゲームには『サマーレッスン』や『マブラヴVR』等があるが、前述したバンダイナムコのVRアトラクション施設『VR ZONE』では全6コンテンツのうち4コンテンツでUnreal Engineを採用している。

また、同社が提供する「ブループリント ビジュアル スクリプティング」を使えば、ノンプラグラマーのアーティストでも直感的にVRコンテンツを制作できると語った。

日本AMDの西川氏は、実際に体験したVRコンテンツで興味深かった作品として、アクセンチュアとカヤックが制作した『ミライがスゴイ VR面接』とグーグルの『Tilt Brush』を挙げた。『Tilt Brush』を体験した時に「VRは来る!」と可能性を確信したと言う。

AMDは主にGPUとCPUでVR業界に携わっている。特にGPUのRadeonシリーズが有名だが、ハードウェア・ソフトウェア各企業のR&Dからコンテンツ開発や技術支援、マーケティングまで一気通貫でサポートしているのが特徴だ。

AMDはVRゲームの品質チェックも行っている。コンテンツ配信前に事前テストを行い、推奨するPCスペックを配信プラットフォームで提示している。ユーザーが快適なVR体験を確保することが最も重要だと考え、技術的な部分を越えてVR業界全体の発展に寄与している。西川氏はAMDがVRに関連する全てのプレーヤーが一丸となって協力する「VR as a Service」という概念を提唱していると言う。

また「VRには大型のIPタイトル(オリジナルのゲーム)が必要」として、Ubisoftと協力して『Assassin's Creed』を開発していることも明らかにした。

リブゼント・イノベーションズの橋本氏は、VRには「ローエンド」「ミドルエンド」「ハイエンド」の3つの領域があると説明。「コンテンツ開発者は、どの領域の開発を進めていけばよいのだろうか」と疑問を投げかけた。

伊藤氏は、ハイエンドのOculus Rift、HTC Vive、PlayStation VRには操作系などで共通する部分が多く、同様のコンテンツを提供できるとした。しかし、ハイエンドのVRコンテンツをミドルエンド(Gear VR)に移植すると、そのままでは処理落ちしてしまうと指摘。

さらに、「ローエンドは完全に別物とした方が良いだろう」というのが伊藤氏の考えだ。「作品のコンセプトを共通させるのは良いかもしれないが、素材から作り方まで最初から分けて考えた方が良い」と主張した。

下田氏は「ゲームエンジン上ではハイエンドとミドルエンド両方に対応したコンテンツを制作できる」と前置きした上で、伊藤氏の意見と同様に「パフォーマンスが違うこと、ミドルエンドはスマホを使用するためバッテリーにも考慮しなければならない」と、それぞれに分けて最適化していくのが現実的と指摘した。

また、「解像度が上がるにつれてコンテンツ制作のコストも上がることから、共通したアセットが使われるようになるのでは」と予想した。

西川氏はハイエンドのさらに上、スーパーハイエンドもあると言及。「今のGPU性能の100万倍のパワーがあれば、人間の目からは現実と見分けることのできないVRが開発できる」とした。スーパーハイエンドでは16K(15360×8640)の解像度に144fpsのフレームレート、743TFLOPSの処理性能を目指しているとした。「この10年間の進化を考えると周囲が思うよりも早く達成できるのではと感じている」とし、早く実現させたいと意気込みを語った。技術の進歩は早いので、コンテンツメーカーもその点を考慮して開発を進めていくべきだと述べた。

VRコンテンツ制作の課題としては、特に「VR酔い」で各々の意見が一致。下田氏は「課題の解決には各ゲーム会社が持つ3D酔いの豊富なノウハウを活かし、コンテンツホルダーの他社と取り組めるかどうか」と指摘した。

西川氏が「フレームレートの最低基準を絶対に外させない」ことを強く語ると、伊藤氏は「(フレームレートの)固定というのがハイレベル。泣きそうですよね」とVRゲーム開発者なら誰しもが一度は感じるだろう感想を漏らした。

最後は両ゲームエンジンの今後について。下田氏はハイエンドのVRには自信を見せる一方で「今後はモバイルVRへの対応をUnreal Engineで充実させたい」と語った。また伊藤氏は2016年6月に行われるUnity 5.4へのアップデートで実装予定の「Single Pass VR」機能により「2倍のパフォーマンスを実現させることが目標」とした。

日本のVRスタートアップが勝つには

―投資家から見た戦略

最後のセッションはVRスタートアップへの投資をテーマにした「投資家から見たVR戦略」。登壇者は実際にシード投資を行っているメンバーが集まった。グリー 取締役の青柳直樹氏、コロプラネクスト 代表取締役社長の山上愼太郎氏、Presence Capital ファウンダー兼マネージングパートナーのAmitt Mahajan氏の3名と、モデレーターのgumi 代表取締役社長 國光宏尚氏だ。

グリーの青柳氏は、米国においてVRコンテンツやVRゲームへの投資には懐疑的な見方が強まっていることを説明。VRHMD出荷の見通しがついたことから、現実的に今後数年で投資を回収することが難しくなったという。

また、コロプラネクストの山上氏は「消費者向けのコンテンツよりも制作ツールなどBtoB向けVRサービスの方が売上げを立てやすく、欧州では産業向けのVRスタートアップが出資を受けている」と話した。さらにシード投資は地元欧州のVCから受け、次のステップであるアーリーステージの投資は北米から受けるといった、ある意味で強かなスタートアップの例を出した。

gumiの國光氏は「VR/AR/MRの3つのテクノロジーはインターネットのサードウェーブだ」と説明。特にAR/MRに期待しており「視覚とインターネットがシームレスに繋がる世界」が実現するとのことだ。

さらに「VRの次にARが来て、最後に来るのがMRだ」との考えを示し、この3つは技術的に共通した部分も多く「それぞれ3年周期で美味しい時期がくると仮定すると、今の時期にVRへ参入すれば計9年間も楽しい時間を過ごせる」と説明した。

Presence CapitalのAmitt Mahajan氏は、投資先のAR企業SCOPE ARの例を紹介。SCOPE ARはトレーニング分野のARコンテンツを提供しており、NASAやボーイングに導入実績がある。日本でもJALがマイクロソフトのMRデバイス『Hololens』をパイロットのトレーニング用に採用しており、AR/MRの産業用での実用化が進んでいる。

山上氏は産業用にARが活用されていることを認めつつ、一般消費者向けに普及するにはVRよりも時間が掛かり、将来的な技術と捉えていることを明らかにした。ただし、ポートフォリオとしてARスタートアップを組み込むことはあり得ると述べた。

青柳氏は日本と北米の差としてコミュニティと投資家、市場の厚みを挙げた。日本は個人開発者を中心としたコミュニティで、その熱気は負けていないとしたが、大企業も巻き込むためにも「Japan VR Summit」を開催したとのこと。そして今回のチケットが完売したこと、客席の熱気を目の当たりにしたことで大きな自信を得て「今日一日で(米国に)だいぶ追いついた」と語った。

また、今後の課題を「シードステージのスタートアップへの投資家であるコロプラ、gumiに続いて、その次の投資をするVCなどが出現することだ」と述べた。市場の厚みについて今はまだ未成熟だが、2018年には間違いなく市場が成立するとして、それまでに『VR ZONE』のようなイベントでの活用などで生き残り、力を蓄えたスタートアップが大きく飛躍するだろうとした。

Amitt Mahajan氏は「将来的にモバイルVRが大きくなるだろう」とし、「そうなればモバイル分野に強みを持つ日本がスタートアップの数を見ても存在感を出すだろう」と語った。またモバイルVRの分野はアップルに大きく依存していることも付け加えた。

青柳氏は、VRの可能性を信じて片手間ではなくVRを専業として行うような熱意を持ったスタートアップこそが成功するだろうと語った。そして、VRの産業を創っているのは決して1つの企業などではなく、参入する全ての企業・団体・個人であり、皆が同じボートに乗ってVRという新しい産業を一緒に創る仲間のようなものだと語り、「Japan VR Summit」の観覧者を含めた参加者への感謝の言葉で最後のセッションを締めた。

デモ展示体験会と懇親会

デモ展示ブースでは、セッションに登壇したJesse Joudrey氏が創業したVRChatも体験することができた。HTC Viveを使ってアバターを動かし、海外のユーザーとアバターを通した身振り手振りやリアルな動作によるVR空間上でのコミュニケーションは新鮮な感覚だった。

また、全てのセッション終了後には懇親会が開かれた。こちらも会場が人で一杯になるほどの大盛況。「Japan VR Summit」の開場から30分ほどでVRコンテンツデモ展示の整理券の配布が予定枚数に達したように、参加者の明らかな熱気を感じることができるカンファレンスだった。

- この記事のキーワード