IoTデバイスに組み込む無線モジュールの選択はどのように行えばいいのでしょうか? 今では数百種類の無線モジュールが販売されており、どのモジュールを選べばよいか判断に迷います。今回は無線モジュールを選択するために確認しておかなければならないポイントをいくつかご説明します。

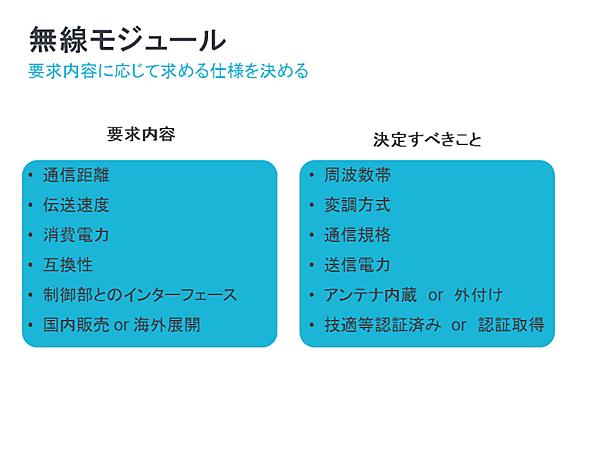

要求事項の確認

無線モジュールを選択するには、まず要求事項を確認することと、要求事項に優先順位をつけることが重要です。要求事項の確認と優先度の設定が重要なのはどの分野でも同じです。

以下は主な要求事項と、それに応じて決定すべきことを記しています。

それぞれの要求内容は場合によっては相反する内容となっています。例えば、高速通信が可能で、かつ超低消費電力の無線モジュールというものは存在しません。高速通信が必須なのであれば消費電力の増加はある程度覚悟しないといけません。逆に、低消費電力を優先するのであれば伝送速度は犠牲になります。

例えば、センサ・ネットワークとして情報を収集するIoTデバイスでは1回の通信で送るデータ量は少ないので高速通信は必要ありませんが消費電力は低く抑える必要があります。一方、監視カメラ等の映像伝送の用途では必要な解像度の映像を伝送できるだけのデータ・レートが優先されるので、消費電力についてはある程度多くても仕方がないという割り切りが必要です。

また、通信距離と伝送速度も相反する関係にあるので、どちらを優先するかという判断が必要になります。一部の通信規格では、通信距離を優先するモードと伝送速度を優先するモードが選ぶことができます。例えば現在規格策定中のBluetooth 5ではBluetooth 4.2と比較して伝送速度が2倍で通信距離が4倍になると謳われていますが、これは伝送速度が2倍の高速モードと通信距離が4倍の長距離モードが新たに設定されるということで、伝送速度が2倍で通信距離も4倍になるモードが追加されるというわけではありません。

加えて、そのモジュールを搭載した製品の販売先が日本国内のみが対象なのか、海外での販売も検討しているのかによっても選択肢が変わります。2.4GHz帯用の無線モジュールであれば、1種類で日本国内もアメリカもヨーロッパもカバーできます(各国向けの認証試験はそれぞれ受ける必要があります)。しかし、920MHz帯の無線規格は国によって使用可能な周波数が異なるので、日本向け、アメリカ向け、ヨーロッパ向けとそれぞれ違う無線モジュールを使用する必要があります。

遠距離通信が特徴の規格例

- LoRa、SIGFOX、Z-Wave、Wi-Fi HaLowなど

低消費電力が特徴の規格例

- EnOcean(920MHz帯)

- Bluetooth Low Energy(2.4GHz帯)

高速通信が特徴の規格例

- 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)

移動通信対応が特徴の規格例

- LTEモジュール(Cat.0、Cat-M、NB-IoTなどの規格がIoT向け)の低消費電力規格

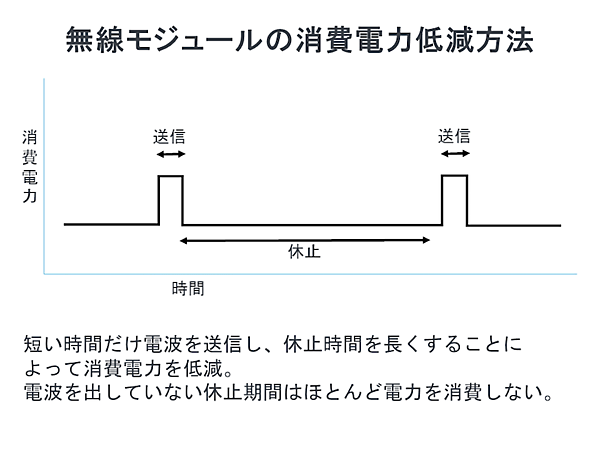

無線モジュールの低消費電力化

選択の重要なポイントの1つである消費電力ですが、モジュール自体の消費電力だけではなくその上でやり取りされるデータの仕様(データ量および送信間隔)によっても大きく左右されます。

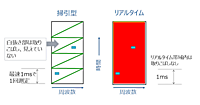

無線モジュールの消費電力を削減する手法の中で最も効果が大きいのは、無線回路が動いている時間を短くすることです。センサやマイコンの消費電力と比較すると無線回路の消費電力は非常に大きいので、IoTデバイスの消費電力を減らすためにはできるだけ無線回路を動かさない工夫が必要です。例えば1秒間に1回、1msだけ電波を送信するようにすれば、常時電波を送信する場合と比較して平均消費電力をほぼ1/1000にすることができます。

超低消費電力を謳った無線規格では、このように無線回路を動かす時間を最小化することによって消費電力を削減しています。データの送信時間はデータ量に依存し、休止時間は送信インターバルに依存します。消費電力を低く抑えるためには1回の送信で送るデータ量を減らし、電波の送信インターバルを長くすることが有効です。

そのため、IoTのシステム全体を設計する段階から送信するデータ量とデータの送信間隔を決めておく必要があります。送信データ量を少なくして送信間隔を長くすれば消費電力は減らせますが、収集できるデータ量は少なくなります。低消費電力が優先される場合は、IoTデバイスから送信されるデータ量を少なくして、送信間隔を長くすることが有効です。必要なデータ量(データ・レート)と送信間隔が決まれば、対応した無線規格の選択することが可能になります。

デジタル変調(IQ変調)について

次に、伝送速度や送信品質に影響する変調方式について簡単にみていきましょう。ここでは、デジタル変調の原理や方式について詳しくは説明しませんが、いくつかのポイントをご説明します。

デジタル変調では振幅と位相を使って変調を行います。デジタル変調信号を表現するときにはI軸(横軸)とQ軸(縦軸)を使ったIQ平面で表現します。ある瞬間のデータは中心からの距離(振幅)と角度(位相)を指定すれば特定できます。このことから、デジタル変調信号のことをIQ変調信号やベクトル信号と呼ぶことがあります。

デジタル変調の変調レートのことをシンボル・レートと呼びます。それに対して送信するデータの伝送レートをデータ・レートと呼びます。変調方式によっては1シンボルあたり2ビットや4ビットなどのデータ伝送をサポートします。

デジタル変調の変調方式

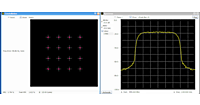

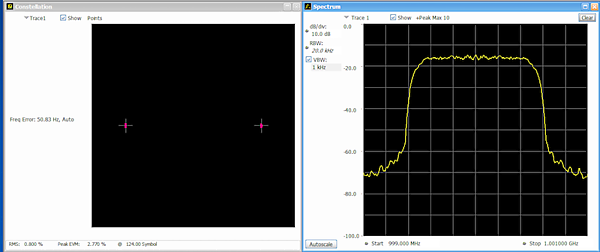

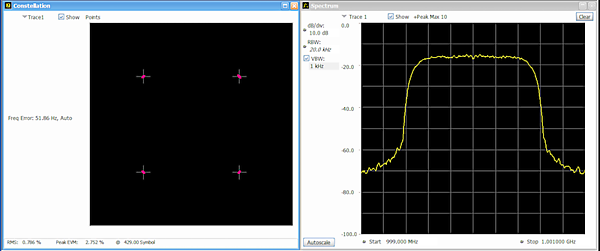

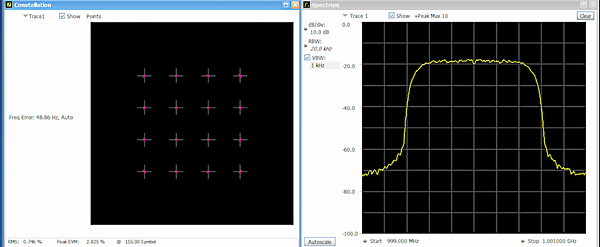

ここで、デジタル変調の変調方式の違いを簡単に見ていきます。以下の図では、左側がIQ表示(I軸対Q軸)、右側がスペクトラム表示(周波数対レベル)です。

BPSK(Binary Phase Shift Keying)なので、IQ表示の右側(0度)と左側(180度)の2つの点で1と0を表現しています。

QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)なので、IQ軸の右上の点(45度)、左上の点(135度)、左下の点(225度)、右下の点(315度)の4つの点で2ビットのデータ(00、01、10、11)を表しています。

QAM(Quadrature Amplitude Modulation)では、振幅と位相の組み合わせでIQ軸上に16個の点があります。16QAMでは4ビットのデータを16個のシンボル点(IQ平面上の点)に割り振ります。

ここで注目していただきたいのは、右側のスペクトラム表示です。変調方式が変わってもシンボル・レートが同じであれば使用する周波数の幅は同じです。より高度な変調方式(BPSKよりもQPSK、QPSKよりも16QAM)の方が、同じ周波数幅でデータ・レートが高速なので、周波数利用効率が高くなります。一方、高度な変調ほどシンボル点の間隔が狭いのでノイズ等の外乱に弱くなります。

下の表は、各変調方式の違いをまとめたものです。

| BPSK (FSKも同じ) |

QPSK | 16QAM | |

|---|---|---|---|

| シンボル点の数 | 2個 | 4個 | 16個 |

| ビット/シンボル | 1 | 2 | 4 |

| 伝送速度 | △ | ○ | ◎ |

| 消費電力 | ◎ | ○ | △ |

| 通信距離 | ◎ | ○ | △ |

| 回路規模 | ◎ | ○ | △ |

| 周波数利用効率 | △ | ○ | ◎ |

1つの無線モジュールで上記の異なる変調方式がサポートされていることもあります。この場合、変調方式はユーザが指定する場合と電波環境に応じてよって自動的に最適な変調方式が選ばれる場合とがあります。

デジタル変調信号の品質測定

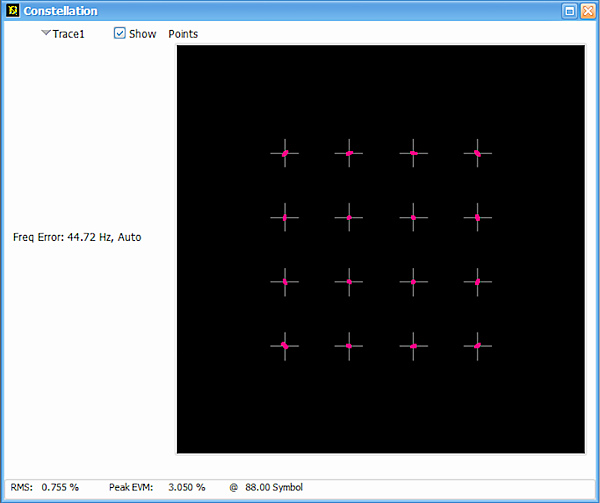

デジタル変調された無線信号の品質評価はIQ表示上の点の分布(コンスタレーション)で判断します。

上は16QAM信号の例ですが、16個の点がそれぞれ1点に集まっている状態が最も送信品質が良い状態です。ノイズ等の影響を受けると右側のように点が広がって見えます。

このようにコンスタレーション表示を使用すると送信品質を確認することができます。この送信品質を定量的に表現したのがEVM(Error Vector Magnitude)です。EVMは理想点からのずれを統計的に表現した値で、%もしくはdB表示されます。値が小さいほど理想的な品質となります。

上記の例では、左側は送信品質が良好な例(EVM=0.75%)、右側は信号品質が悪い例(EVM=7.4%)です。

無線通信において、通信エラーの発生は避けられない

無線通信においては、通信エラーが起こったときの処理も考えておく必要があります。無線通信においては外来ノイズが加わったり、装置の前を人やクルマが横切ったりする外的要因があることから、通信エラーは避けられません。そのような通信エラーへの対応には以下の3つがあります。

- エラーがあったらデータの再送を要求する

- 受信側でエラーが訂正できるような冗長ビットを送信時に付加しておく

- エラーを無視して処理を続行する

(1)はエラーが発生しないときは問題ありませんが、いったんエラーが発生するとデータの再送依頼及び再送が行われるので、スループットが大きく低下します。

(2)はFEC(Forward Error Collection)といわれる手法であらかじめエラー訂正用の冗長ビットを付加しておけば無線伝送中にエラーがあっても受信側で訂正が可能なのでデータの再送は不要です。

(1)や(2)のようにエラーフリーを要求するとオーバーヘッドが大きくなりますので、(3)のように単発の通信エラーを無視して続行するという方法もあります。例えば1000個のセンサ・ユニットからのデータを収集中に1個のセンサからの信号がエラーで受信できなかった場合に最後のデータが揃うまで待つのではなく、999個のデータで解析を始めてしまうという方法も考えられます。

無線通信においてエラーフリーを追及すると回路規模が大きくなって消費電力が増加するというデメリットが生じます。どこまでエラーを許容するかというのもシステム設計の段階で考慮しておく必要があります。

さいごに

IoT向け無線モジュールに限った話ではありませんが、無線モジュール選択の前には無線通信に要求する事項を決めておく必要があります。低消費電力を優先するのであれば、送るデータ量を減らして、データの送信間隔を長くすることが必要です。一方、伝送速度を優先するのであればその他の要求事項の優先度は下げる必要があります。

次回は無線機能を搭載した装置を販売するときに知っておかなければならない法規制について説明します。

- この記事のキーワード