vSphere 4のスケーラビリティ

vSphere 4のスケーラビリティ

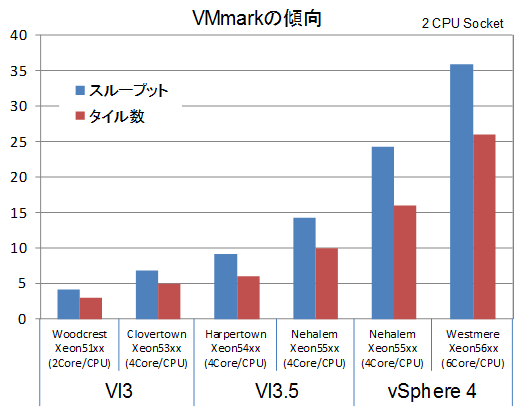

図4は、ハイパーバイザのバージョンとCPU世代別のVMmarkのベンチマーク結果を示している。VMmarkは、VMwareが無償で提供する仮想化専用のベンチマーク・ツールで、データセンターの6つの負荷(Web/Java/データベース/メール/ファイル/スタンバイ)をシミュレートしている。この6つの負荷をそれぞれ仮想マシンとして構成し、6つの仮想マシンをまとめて1つの“タイル”という概念で管理する。

|

|

| 図4: VMmarkを用いたベンチマーク結果 |

左の青い棒グラフはVMmarkのベンチマークの値を示し、右側の赤い棒グラフはタイル数を示している。2007年当時の53xx世代とVI3の組み合わせでは、5タイル30仮想マシンが限界であったが、vSphere 4とIntel 56xx世代のCPUの組み合わせにより、実に26タイル156仮想マシンまでスケールしている。VMmarkは前述したとおり、データセンターの負荷をシミュレーションしたベンチマーク・ツールであるため、vSphere 4はクラウド・プラットフォームをサポートするにふさわしい、十分なスケーラビリティを備えていると言える。

設定項目の自動化

仮想環境においては、多くの種類の仮想マシン、ネットワーク、ストレージなどがあるため、設定項目も多岐にわたる。さらに、前述したCPUのハードウエア・アシスト機能など含めると、設定項目は膨大な量となる。

vSphere 4では、パフォーマンスに影響を与える各種パラメータが、自動的に最適化されるよう配慮されている。つまり多くの場合、特にパラメータの調整を行うことなく最適なパフォーマンスを得ることができる。

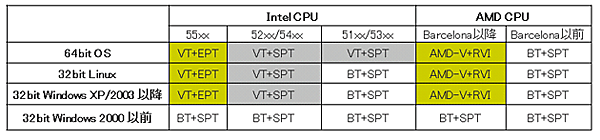

例えば、AMD-VやIntel VTが持つ第1世代のCPU仮想化支援機能に関しては、OSの種類とCPUの種類によって最適な実行モードを自動的に判別してくれる。AMD-VやIntel VTが登場したころの初期のCPUでは、AMD-VやIntel VT自体のオーバーヘッドが大きく、VMwareが旧来持つBT(Binary Translation)を利用した方が高速であった。このため、古いCPUで動作させた場合には、自動的にBTが選択されるような配慮がなされている。

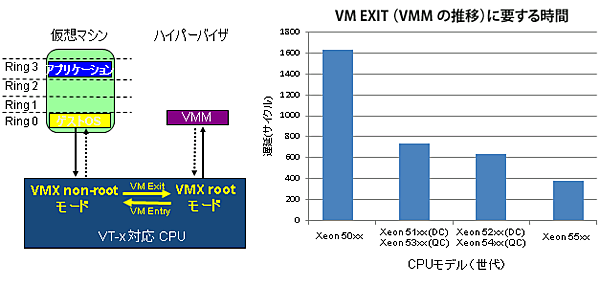

また、OSの種類によっても最適なモードが異なることもあるため、これらを考慮して最適なモードで仮想マシンを稼働させる。図5はCPUの世代とモード切り替えの遅延時間を示している。

|

|

| 図5: CPUの世代と仮想化支援機能のオーバーヘッド |

また、図6には、仮想マシンとCPUの世代別に選択される動作モードを示す。このように、ユーザーは、CPUの世代やOSの種別を気にすることなく、最適なパフォーマンスで仮想マシンを実行することが可能である。

|

|

| 図6: OS、CPUの種類別の仮想マシン・モード(ホワイト・ペーパーを参照) |