利用量課金モデルの実現:vCenter Chargeback

利用量課金モデルの実現:vCenter Chargeback

システムや部門、利用者をまたいだ仮想基盤(社内クラウド)の拡大が進むと、サーバーに対するコストの考え方も変える必要性が出てくる。

例えば、社内クラウドでは、利用部門が異なる複数のサーバー・システムが、1つの仮想基盤上でリソースを共有しながら動作することになる。

この場合、物理サーバーは共有して利用されることになるが、環境を拡張する際にかかるコストをどの部門が請け負うのかを意識しておくことが非常に重要である。実際に課金運用を導入している企業では、“IT部門がこの役目を引き受け、利用者に対しては、利用したリソース分のコストを課金する”、というモデルが主流のようである。しかし、その運用は複雑であり、定義を決めるもの難しいため、実際に実施している企業はごくわずかである。

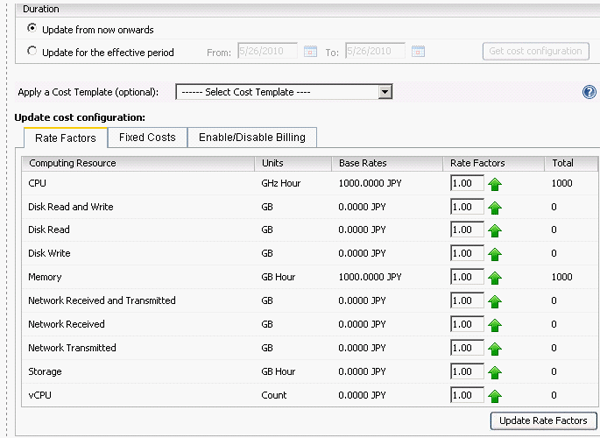

この課題に対する1つの解として、VMwareでは、vCenter Chargebackという管理製品を提供している。Chargebackでは、vCenterから収集されたインベントリ・データとパフォーマンス・データを元に、図6に示すようなクラスタなどの単位でチャージ・バック・ヒエラルキを定義した上で、図7のようにそれぞれのリソースごとにコスト・レートを指定して課金管理を行うことができる。

|

|

| 図5: vCenter Chargebackの画面(課金対象の階層を定義) |

| 図6: vCenter Chargebackの画面(リソースごとにコスト・レートを設定)(クリックで拡大) |

vCenter Chargebackによって定義できるコスト・モデルは、主に以下の2つである。

- 割り当てリソース量課金:仮想マシン・スペックをベースに課金

- リソース従量課金:実際に仮想マシンが消費したリソース量をベースに課金

割り当てリソース量課金での課金は、単純明快で理解しやすい。しかし、効率性やコスト透明性が高いのは、リソース従量課金である。最近目にするようになったIaaSのサービスを提供しているプロバイダなどは、割り当てリソース量課金とリソース従量ベースの課金をユーザーに選択させる形が多い。

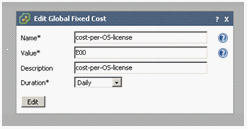

Chargebackでは、図7で示すように、固定費を定義して課金を行うことも可能だ。例えば、OSのライセンス費用やデータ・センターの設置スペース費用などは基本的に変動することはないため、固定費として課金計算に組み入れることが妥当である。この図では、OSのライセンス費用を毎日200円で課金している。

また、リソース・ベースの課金と固定費による課金を組み合わせたハイブリッドな課金モデルを定義することもできる。スケジュールに従って課金レポートを自動的に作成し、各部署の担当者へメールでレポートを送信する機能も備える。現状では英語のレポートしか出力できないが、クラウドが本格的に浸透した場合、課金管理の重要性は今後一層高まってくるはずである。

|

|

| 図7: vCenter Chargebackの画面(固定費も設定可能) |

まとめ

今回は、仮想環境の運用課題を改善するための具体的な製品として、CapacityIQ、ConfigControl、Chargebackの3つを紹介した。次回は、仮想環境の運用自動化を支援する、APIなどの機能について紹介する予定である。