成功の条件と失敗の背景

「第1回:リーダーシップなくして生産はなされない」で、ドラッカーの説く経営理論の全体像を説明しながら、プロジェクトマネジャーの方も「経営」「マネジメント」についての理解を深めるべき時代がきたと書いた。

今回は、「経営」「マネジメント」とは何か、成功するための条件とは何か、また失敗する背景には何があるのか。これらについてのドラッカーの考え方を説明する。

マネジメントとリーダーシップについての「誤解」

「マネジメント」や「リーダーシップ」は、よく使われる言葉だが、それぞれの言葉の定義を聞かれて、正確に答えられる人は少ない。「マネジメントとは何か?」と問うと、「組織を管理すること」あるいは「目標に向かって人的リソースを最適化すること」といった回答が多い。

おそらく、「組織体が何らかの正当な目的に向かって、順調に活動している」状態を「マネジメントの成功している姿」としてイメージしている場合が多いと思う。ドラッカーのライフワークは、この「なんとなく」を明確に定義し、発信することであった。

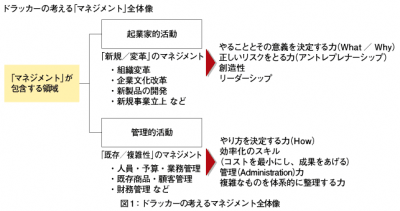

マネジメントは「既存のものの管理」、リーダーシップは「未知のものの開拓」といったようにマネジメントとリーダーシップが切り離されて解説されることが多い。確かに、そのような考え方自体は否定しないが、ドラッカーの考える「マネジメント」は、既存のものと未知のもの双方に取り組み、人と組織を生かして成果を生むことを意味している(図1)。

ドラッカーは次のように言っている。「いまやマネジメントは、既存のものの最適化に加え、新しいものの創造にかかわらなければならなくなっている。マネジャーは起業家でなければならない。イノベーションのための組織を作り、動かすことを学ばなければならない」。

マネジャーが「既存のもの」だけを意識し、決められた製品、決められたメンバー、決められたスケジュールでひたすらトラブルなく物事を進めることを求められた時代もあった。しかし現代は「変化が常態の時代だ」とドラッカーは言う。マネジメントたるもの、「既存のもの」と「未知のこと」双方に対処しなければいけない。

よって、マネジメントを「管理」と訳すのは間違いであり、「経営」という日本語の方がより本来の意味に近い。経営は、既存のものの管理最適化と、未知の分野と困難な課題に果敢に取り組むリーダーシップの双方が必要であるからだ。プロジェクトの現場でも、これまでのどおりのやり方に固執せず、新しい発想で問題解決ができるマネジャーの出現が、どの組織でも求められている。

しかし、多くの企業、組織、そしてプロジェクトが「失敗」の途をたどる。次はその理由を考えてみたい。