いでよ、経営を革新するITリーダー

知識社会で求められる「情報責任」

今回は、プロジェクトによって開発される情報システムは、マネジメントにどのように活用されるのか、についてドラッカーの考えをご紹介する。

産業資本の大小ではなく、人間が持つ高度な専門知識、斬新な知恵が企業の業績を大きく左右する「知識社会」の到来にドラッカーは誰よりも早く気づき、提唱してきた。そして、「IT革命とは実際には知識革命である」と断言する。

知識社会と情報化は、切っても切れない関係にある。組織内外の知恵、ナレッジといったものを効果的に獲得し、創造し、流通させ、自社の武器にできる企業が確実に勝利する。知識社会において、情報システムに求められる役割は、一般に考えられているより何倍も重く、深い。

だからこそ、ドラッカーは経営者の「情報責任」を重視する。以下、ドラッカーが亡くなる前の最後の代表的著作となった「ネクスト・ソサエティ」(ダイヤモンド社 2002年刊)からの抜粋である。

「CEOは、道具としてのコンピューターの使い方を決めるのは自分だということを知らなければならない。与えられた情報責任を果たさなければならない。『CEOとしてどのような情報を持たなければならないか。誰から手に入れなければならないか。どのような形で手に入れなければならないか。それはいつか。』さらには、『どのような情報を与えなければならないか。誰に与えなければならないか。どのような形でか。そしてそれはいつか。』を問い続けなければならない。」

これはもちろん、経営者だけでなく、事業部門のリーダーなどにも置き換えることができる。事業の責任を持つ人間が、経営において重視する「情報」について、明確なビジョンと優先順位、規律を定めなければならない。業績のよい会社は間違いなく、この「情報」や「知識」がさまざまな媒体(口頭会話も含む)を通じて適切に社内外を循環している。

しかし実際は、「この情報システムを入れて、会社がどのような経営成果を上げたいか。つかみたい経営管理情報は何か」が把握できていないで導入に至る場合も多い。特に、経営者陣がIT選定のプロセスに全く関与されないケースは危険だ。結果、現場では経営者の想定とは異なるばらばらな議論が展開され、戦略よりも現状の業務をベースとして要件を膨らませ過ぎたり、期待効果やスケジュールに応じた優先順位を決められないといった状況に陥る。

「データの箱」か?「ナレッジ(知識)の宝庫」か?

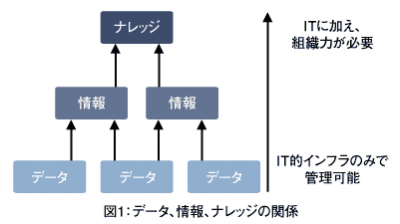

「会社を強くするIT、弱くするIT」の第2回でも書いたように、組織内で流通する「知」には「1.データ」「2.情報」「3.ナレッジ」がある(図1)。

情報システムを「データ」の入力先としか考えていない会社よりも、そこに何らかの意味のある「情報」を持たせている会社がより強く、さらに何らかの深い「知恵」「ナレッジ」をも伝達しようとしている会社はよりレベルが高い。

斬新で、創造的で、価値の高い「知恵」が社内をどんどん流通する、そのような会社であれば多くのナレッジワーカーをひきつけ、かつ無駄な伝達コスト、ストレスが発生せず、最も働きやすく業績の上がる企業となる可能性が高い。

筆者がかつて在籍したアクセンチュア社もそのような会社であった。同社では、世界中のプロジェクトの情報は完了後直ちに共有データベースで紹介されていたし、資料やデータだけでは分からない点は、海外オフィスのコンサルタントに直接電話やメールで質問することができた。その回答も一両日中にすることが世界中でルール化されていた。もちろん、人件費やシステムのコストはかかるが、それを厳格に実行することで、経営層の価値観や重視していることを現場レベルでも理解することができたのだ。

続いて、ITを導入する上でぜひ問い直すべきポイントを紹介する。

情報システムにも明確な「ミッション(使命)」を

ITを導入する上では、以下の3つを明確に定義する必要がある。

- われわれの事業や提供すべき価値は何か(Value Proposition)

- それを実現するためにITに求められる強みは何か

- その強みによっていかなる情報や知識を社内で共有したいか

1つ目のバリュー・プロポジションとは、自社がどのような「独自の価値」を提供することで顧客に奉仕したいと考えているか、その明確な「意志」にあたる。例として、新生銀行では、「質の高い商品とサービスを、便利で使いやすく、低コストで提供する」というリテールバンキング志向のバリュー・プロポシションを当時の経営トップである八城政基氏が明確に示し、CIOであるダナンジャヤ・デュイベディ氏を核とする開発チームが事業戦略と融合したITの導入に成功したといわれる。

システム検討の現場で最も紛糾するのは、システムに「あれもこれも」とすべての強みを求めることである。操作性、ユーザーインターフェース、機能網羅性など、すべての要望を完全に満たすパッケージ製品は少ないし、スクラッチで開発するとすれば膨大な時間とコストを要する。

経営戦略と同様に、IT戦略においても「自社はこの強みをいかし、こうした戦い方をするので、これらの要件を明確に満たしているITを導入し、成果を上げる」という明確なリーダーシップが必要である。もちろん、この点についてはシステムを提案する側も真剣に反省し、改善しなければならない点が多い。

コンピューターリテラシーから情報リテラシーへ

ドラッカーは、「IT革命で重要なのは、T(技術)よりも、I(情報)の方である」と言う。もちろん、技術が重要であることは間違いないが、「その技術によってもたらされた情報が、どのようなインパクトを与えるか」がより重要であるとドラッカーは強調する。

例えば、Google社が提供した技術自体は彼らオリジナルのものではなかったかもしれない。しかし、そこから流通される情報や、生み出されるネットワークが、巨大なビジネスモデルを誕生させた。それは、もちろん企業内で使われるシステムにも同じことが言える。

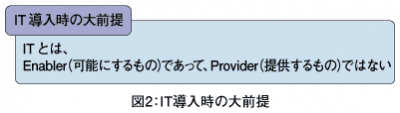

ドラッカーは、経営陣や事業のリーダーに対して、コンピューターリテラシーから情報リテラシーへの意識転換を促してきた。IT自体がダイレクトに何かの成果を提供(Provide)してくれるわけではない。「実現したいビジョンと方策のイメージ」がある上で、それを可能に(Enable)にするのがITなのだ(図2)。

ドラッカーの言葉を借りれば、「最低限のコンピューター・リテラシーから、情報を使ってものごとをなしとげるという情報リテラシーの域に達しなければならない。それは面白く価値のある挑戦である。われわれはそのような時代の流れの中にいる。その流れは速い」ということである。

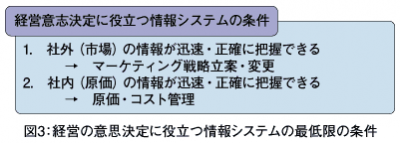

しかしドラッカーは、「現代のほとんどの情報システムが、経営意思決定に大きく役立ってはいない」と手厳しい。では、ドラッカーの考える、経営の意思決定に役立つ情報システムの条件は何か。

経営に役立つ情報システムを

ドラッカーは現代の情報システムのほとんどが組織「内部」の情報を扱っているのに対し、本当に成果につながるのは「外部」の情報であるという。いわく、「われわれは内部の情報という片翼で飛行している。必要なのは、それら内部の情報の増大や改善ではない。外部の情報の獲得である。」「大切なことは、外部の世界について十分な情報を手にして意思決定を行うことである。これは市場について言える。消費者の変化や流通システムについていえる。技術の変化や競争相手についていえる。まさに、それらの変化が倒産を招きかねないからである。」

日々変化する外部の情報をリアルタイムで共有し、意思決定につなげることは難しいが、本気で社外の情報を意思決定に活用しようと思えば、インターネット上のさまざまな情報、営業担当者の日報にある競合情報、市場全般の情報など活用できるものはいくらでもある。それらを体系的に集め、意味をもたせ、経営上重要な「ナレッジ」として共有し、短期間で意思決定につなげるシステムは構築しうるのではないか。もちろん、システムの情報をもとに意識共有する「場」や、社員の意識改革などアナログ的な要素も重要である。

さらに、ドラッカーの問題意識に原価管理がある。ドラッカーは戦略や組織論以外に、「会計」「統計」の専門家でもあり、実際に教授として教えていた経験もある。「ABC分析(活動基準原価計算)」「バランスドスコアカード」など管理会計の理論もドラッカーが提唱したものだ。

ドラッカーは、原価計算の考え方も時代の変化とともに、変わるべきだと主張する。しかし、製造業の時代から、ソフトウエア開発をはじめとする「サービス業」に時代が大きく変化していく中で、原価管理システムの考え方が追いついていないと警鐘を鳴らす。

日々、現場で何らかの情報システム(エクセルなども含む)に入力しているデータが、必ずしも経営判断に活用できる「原価」「収支」の情報に正確につながっていないと感じることはないか。その点につき、ドラッカーはいくらITが発展しても修正されない、「意思決定の基となるべき会計システムと、現場でのデータ処理の分散」として問題提起している。

先述の「ネクスト・ソサエティ」に次の言葉がある。「今日ではすっかり陳腐化した製造の原価計算については、根本的な改革が進行中である。ただし、サービス活動についてはまだである。今日、製造業が国民総生産(GNP)に占める割合は23%、雇用に占める割合は16%にすぎない。したがって、今日の経済活動のほとんどについて、われわれは意味ある会計システムを持っていないことになる。(中略)あらゆる企業、組織が会計システムに基づいて意思決定を行っている。それがいかようにも操作できる代物であることを承知しつつ、そうしている。」

実は、今回本原稿執筆にあたりはじめてこの部分を読み、驚かされた。現在筆者の会社では「サービス業(ソフトウェア開発、イベント管理、Web制作、広告、コンサルティングなど)におけるプロジェクト管理会計」というテーマでシステムの提案やコンサルティングを行っているが、まさに同じ問題意識であるからだ。実際に、ドラッカーの懸念どおり、現代のサービス業に収支管理・個別原価管理システムが存在しないことにより、株式上場に向けての審査や内部統制において大変悩まれている企業が多い。あらためて、ドラッカーの先見性に驚かされる。

いでよ「経営を革新する」気骨あるITリーダー

筆者は技術者ではないが、プロジェクトリーダーとして、マネジャーとして、技術者の方(SEやプログラマー)と一緒に仕事をする機会が多い。その際に、技術視点に加え、必ず「経営にとってどんなメリットがあるか」の視点を持ってもらうように努めている。

もちろん、ほとんどの技術職の方は経営理論を詳しく知らない。しかし、彼らから「この仕様はこのようにした方が、実際の業務では使いやすいですよね」「こういった視点でのレポートが見られれば、経営陣の方は助かりますよね」といったコメントを聞くと本当に心強く感じるし、彼らに対して敬意を抱かざるをえない。

技術に強い人間が、その技術がもたらす事業的なメリットや、人間のワークスタイルに及ぼす影響、ひいては社会全般に及ぼす影響にまで関心を広げたとき、底知れない大きな力になることは間違いない。

ドラッカーは「経営意思決定に役立つ情報システムが少ない」と語っていた。ITリーダーの皆さんは、ぜひこの言葉によい意味で奮い立っていただきたい。「自分が本当に会社をよくする、経営をよくする情報システムを提案し、必ず成果を上げてみせます」と胸を張って一歩前に出る、気骨ある技術者の出現が今ほど求められる時代はない。

なお、本稿の執筆にあたって、以下を参考にした。

P.Fドラッカー(著)上田惇生(訳)『ネクスト・ソサエティ』ダイヤモンド社(発行年:2002)

P.Fドラッカー(著)上田惇生(訳)『テクノロジストの条件』ダイヤモンド社(発行年:2005)

デイビッド・M・アプトン、ブラッドレー・R・スターツ「新生銀行:事業戦略とITの融合」『Harvard Business Review 2008年9月号』ダイヤモンド社(発行年:2008)