CloudNative Days Winter 2025の「AppleのContainerization Frameworkから学ぶコンテナ技術の仕組みとその裏側」では、Apple Senior Software Engineerの太田航平氏が、Swift製コンテナツールの設計思想とその背後にある技術的選択を解説した。OCIやgRPCを含む関連技術を踏まえつつ、本ツールがCloud Nativeエコシステムでどのような姿を目指すのかが示された。

コンテナをOSネイティブへ再定義するAppleの設計思想

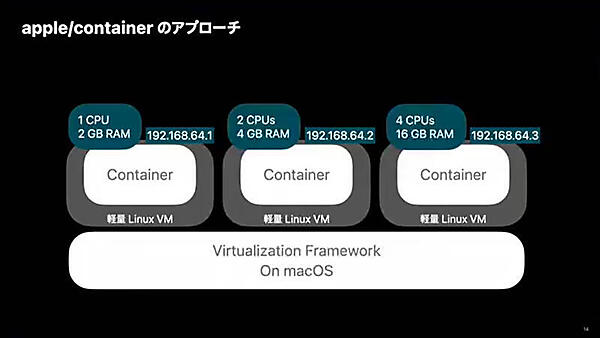

コンテナはクラウドネイティブ環境の標準技術として広く浸透し、ローカル開発でも日常的に利用されている。しかしMac上で一般的なDocker Desktop型アーキテクチャは、一台のLinux VM上で複数コンテナを動かす構造であり、CPUやメモリの競合、ポート枯渇、IP共有など、実用上の小さくない課題をいくつか抱えている。これらは日々の開発体験を阻害し、ローカル環境であるにもかかわらず余計な管理作業を生み出していた。

こうした状況に対し、Appleは既存の方式の延長ではなく、macOSの仕組みを前提とした「コンテナの再設計」を目指した。CloudNative Days Winter 2025でApple Senior Software Engineerの太田航平氏は、「macOSだからこそ実現できるコンテナの形を追求しました」と語り、従来の枠にとらわれない設計思想を強調している。

Appleが重視したポイントは三つである。第一に開発者体験(DX)の向上であり、ローカル環境での扱いやすさを最優先に置いたこと。第二に分離性とセキュリティであり、VMレベルの隔離を採用することで、NamespaceやCgroupに依存しない明確な境界を実現すること。そして第三にVM仮想化とCloud Native技術の融合である。macOSが持つVirtualization FrameworkやIPC機構を活用し、コンテナをOSネイティブの仕組みとして再構築するという発想である。

この思想を実装に落とし込むために、Appleは二つのオープンソースプロジェクトを公開した。CLIツールである「container」と、その裏側でVM生成やOCI連携を担当する基盤「containerization」である。両者を組み合わせることで、コンテナごとに軽量VMを起動するApple独自のモデルが成立している。

さらにこれらがSwiftで実装されている点も特徴的である。SwiftはmacOSとの親和性が高いだけでなく、LinuxやWindowsでも利用できる汎用言語へと進化している。強い型安全性とgRPCとの相性の良さは、プロセス間通信が多いコンテナシステムに適しており、太田氏も「Swiftは安全に、かつ高速に書ける点が魅力です」と語っている。

Appleの狙いは、単なるコンテナツールの刷新ではなく、「コンテナをOSに自然に溶け込ませる」という思想の具現化である。

VM分離によってローカル開発体験を刷新する新方式

Appleコンテナの最も大きな違いは、コンテナごとに軽量なLinux VMを起動するアーキテクチャにある。従来のDocker Desktop型では、一台のVM上に複数のコンテナを集約するため、CPUやメモリといったリソースはすべてVMの上限に縛られ、負荷が集中すれば全体に影響が及ぶ構造であった。さらに同一VM内でネットワーク空間を共有することから、ポート枯渇やIP競合が起きやすく、ローカル開発の細かなストレスとなっていた。

これに対してAppleは、各コンテナ専用のVMを立てる方式を採用し、リソース管理と分離性を根本から見直した。コンテナごとにCPU数やメモリ容量、IPアドレスを独立して設定でき、ワークロード同士の干渉を最小化できる点が大きい。太田氏も「IPやポートが分かれるだけで開発がかなり楽になります」と語っており、日常的な作業の快適さに直結している。

この仕組みを支えるのが、Appleのオープンソース基盤Containerization Frameworkである。同フレームワークは、VMのライフサイクル管理、ストレージの割り当て、ネットワーク初期化、デバイス設定といった仮想マシン構築の要素を一括で扱う。またOCI(Open Container Initiative)ランタイム仕様の一部を実装することで、一般的なコンテナエコシステムとの互換性も維持している。

一方、AppleコンテナではLinux NamespaceやCgroupを完全には実装していない。これはVM分離を採用した結果として、Linux固有の分離機構を全面的に利用する必要がないためだ。ユーザー空間やネットワーク空間の分離はVMが担い、リソース制御もVM単位で完結する。結果として、macOS上での軽量性と一貫性を損なうことなく、分離性を確保できる構造となっている。

VM分離型アーキテクチャは、既存方式を単に置き換えるものではなく、「macOSに最適化されたコンテナ体験を再構築する」ための設計判断である。ローカル環境の扱いやすさ、確実な隔離、柔軟なリソース管理を同時に満たすことで、開発者がより自然にコンテナを扱える基盤を提供している。

macOS固有の基盤技術が支える二層構造の実装

Appleコンテナは、macOSが備える基盤技術を活かし、コンテナ実行をOSレベルに統合する設計を採用している。単にLinux向けの仕組みを持ち込むのではなく、「macOSとして自然に動くコンテナ」を目指した点に特徴がある。

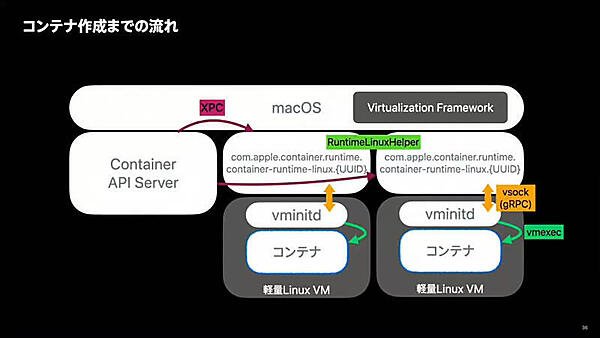

まず起点となるのがLaunchdである。LaunchdはmacOSのサービス管理機構であり、container CLIが呼び出されるとAPIサーバーや補助プロセスを起動し、必要な環境を整える。太田氏は「OS側の仕組みに任せることで、安定性が確保できます」と語っており、プロセス管理をmacOS側に寄せる狙いがよく表れている。

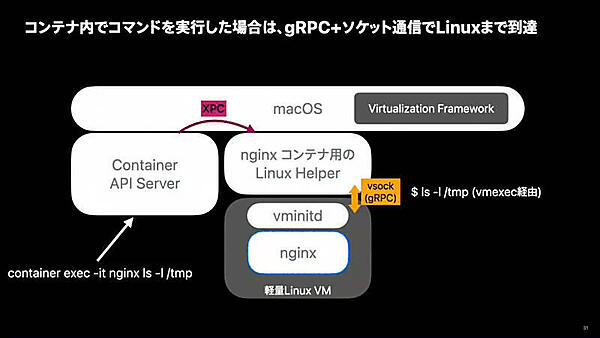

次にホストとLinux VMの橋渡しを担うのがXPCである。XPCは安全で高速なプロセス間通信を提供し、APIサーバーとLinux Helperはこのチャネルを通じて連携する。ユーザーがコンテナを起動すると、APIサーバーがXPC経由でVM生成の指示を送り、Helperが処理を受けてVirtualization Frameworkへ渡す流れになる。

そのVirtualization Frameworkは、Appleコンテナのアーキテクチャを象徴する存在である。軽量Linux VMの立ち上げ、停止、デバイス割り当てといった仮想化処理を一括して扱い、起動したVM内ではvminitdがPID 1として待機する。vminitdはgRPCサーバーとしてホスト側の命令を受け取り、必要に応じてvmexecを実行してコマンド処理やNamespace操作を担当する。

このように、macOS側はLaunchdとXPC、VM側はvminitdとvmexecが役割を分担する二層構造であり、責務が明確に分かれることで安定した動作を実現している。コンテナの挙動をOS標準の仕組みへ寄せることで、Appleは一貫性・安全性・移植性のバランスを取ったと言える。

つまりAppleコンテナの裏側には、macOSが本来持つ機能を最大限に活かし、コンテナを「macOSネイティブの存在」として再設計する思想がある。Launchd・XPC・Virtualization Frameworkを組み合わせたこの実装は、従来のDocker型モデルとは異なる価値を示しており、本プロジェクトを特徴づける重要な要素となっている。

- この記事のキーワード