RHEL7を一足先にキャッチアップ! -レッドハット・フォーラム 2013-

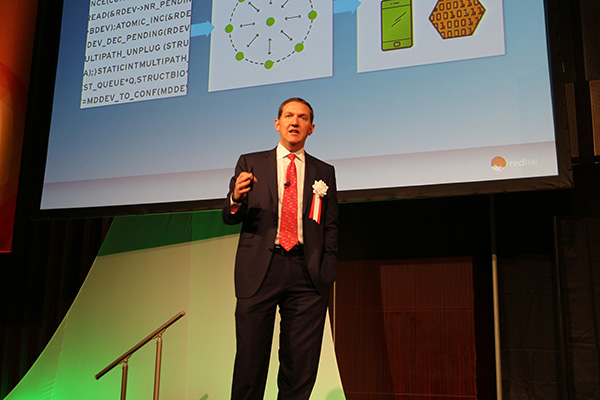

レッドハットは自社が開催するカンファレンス、「レッドハット・フォーラム 2013」を11月15日 ザ・プリンスパークタワー東京(東京都港区芝)にて開催した。

「国内最大級のOSSイベント」を標榜する同イベントの本年のテーマは「OSSのイノベーションで事業戦略を」とし、パートナー各社も出展する展示、ユーザー企業が登壇する導入事例を含む30以上のセッションが展開される等、充実した内容となった。

オープニングセッションを中心に当日の模様をレポートする。

技術革新を牽引して行くOSS

基調講演に登壇した米国RedHat CEOのジム・ホワイトハースト氏は、イノベーションの歴史を振り返りながら「産業革命の時代に貢献したのは工作機械の発明者ではなく、その工作機械を使い、技術を育んできた人々である。」と話す。これをレッドハットに置き換えながら、「真の貢献者は当社ではなく、レッドハットに関わる多くのベンダー、ユーザーである。」と述べた。

オープンソースの醍醐味として「facebookでも小規模プロダクトでも、使われるオープンソースは基本的に同じものだ」と話し、またオープンソースありきではなく、問題を解決するためのオープンソース製品を採用することが重要だと話した。オープンソースでは、開発者はコードを単に公開するだけでなく、企業や個人など、コミュニティを通じて様々な技術者が関わることで、より高度な技術革新がおこる。オープンで参加しやすいコミュニティに技術を持ち寄り、繰り返し改善が続けられる。

多くの人の参加によって適正なロードマップが構築されイノベーションがおこるOSSは、企業が独自で作り上げる製品とは「スケール感が違う」と氏は強調する。

氏はRedHatとHadoopの関わりを例として、すべての言語やプラットフォームに対してオープンソースでのオーケストレーションが確立しつつあること、コミュニティへの貢献を示しながら、「長現在作っているものがこれから10年先のイノベーションモデルとなり、オープンソースが技術革新を牽引しする。自分たちは100%オープンであり続け、何よりも顧客のニーズに応えて行くことが大切だと考える」と同社の指針を示した。

エグゼクティブが語るOSSへの取り組み

レッドハットとの親交も深い、企業3社のCEO、CIOと、ユーザー会の会長が登壇し、自社のオープンソースへの取り組み、スピーチが行われた。

エヌ・ティ・ティ・コムウェア 社長 海野 忍氏

NTTコムウェアでは、2000年頃からオープンソース・ソフトウェア(OSS)を利用し始め、同年からLinuxセンターを設立して取り組んでいる。

現在、同社の料金精算システムはすべてOSSで構築されており、海野氏はOSSにシフトした経緯を「商用製品はブラック・ボックス化されているので非常に恐い、オープンなら、自分たちでも対処できる」と話す。業務の性質上24時間360日停まってはいけないことや、トラブルに対するスピードも重視されることから、「高い可用性とミッションクリティカルなことから選択した」と結論づけた。

NTTの持ち株会社であるOSSセンターは現在80名の専門家が在籍しており、同社からは20名程が派遣されている。中心となる業務は、NTT特有の使い方に対するOSSの耐性や、複数のOSSを組み合わせた時の整合性などの研究で、コミュニティへもパッチの提案や機能追加などで参加貢献している。この研究の成果もあって、NTTコムウェアのプロジェクトでは、OSで7割、DBで5割 ミドルウェアで5割程の比率でOSSが使えると確証している。10割に届かない事情としては、旧来のシステムの混在が関係するとのこと。

氏はまた、CIOのポジションについても言及し、日本と海外とはだいぶ立ち位置が違うと話す。日本では総務系の人間がCIOを兼務しているが、海外ではITに精通したCIOが多く、ITを活用して顧客分析を行って売り上げに貢献したり、新しい基幹システムを作るなど「攻め」のツールとして活用している点が異なるようだ。

東京海上日動システムズ 社長 宇野 忍氏

東京海上日動システムズは、合言葉を「チャレンジビューティー」とし、文字の多い保険約款等の内容を分かりやすくするために、スマホ、タブレットというデバイスの徹底活用に取り組んでいる。

現在、世界37カ国456拠点で事業展開し、海外の保険事業は全体比で、2003年は4% 2007年は20%、現在では40%と売り上げを伸ばしている。特にインフラ環境の脆弱な新興国対策にはモバイルが必須だと考え、2012年4月には代理店・顧客向のサービスをリリースさせ、HTML5を採用してブラウザー・フリー、デバイス・フリーによってコスト削減に成功している。マルチ・プラットフォームの利点はコストだけでなく、二次的には様々な代理店のIT環境にも対応する利点がある。OS・ミドルウェアについてはOSSを活用して、サーバーが保守切れになるタイミングで随時仮想環境に移行させている。

レッドハットに期待することは「上流から下流まですべて仮想環境できるサービスを提供して欲しい」と述べ、今後は日本発のプロセスを作って行きたいと語った。

日産自動車 CIO 行徳 セルソ氏

日産自動車では、2016年までの達成目標である「日産パワー88」を進めている。目指すはマーケットシェア8%、営業利益率8%であり、項目は「プロセス」「プロダクト」「人材」「アライアンス」が該当する。

オープンソースで期待されているのはマーケットの拡大であり、その一つがビジネスルール・エンジン「JBoss Enterprise BRMS」を採用だ。効果として昨年は投資としてコストが半額になっていると報告されており、同社のオープンソース活用の中で最もインパクトがあった事案であったと行徳氏は語る。

氏は、ITをビジネスに貢献して行く点で重要なのは、ゴーン氏の提唱と同様にITマネジメントにおける「3つのS」すなわち、Speed、Simplification(簡易化)、Standardization(標準化)、だという。

IT分野での人材育成の部分では、グローバルに展開しており、ベンダー社への積極的な社員派遣を行っている。

次世代のIT人材のへのメッセージは「若い人にチャレンジさせることが重要」「技術の風通しを良くすることが重要」だと語る。行徳氏もゴーン氏より直々に未経験のまま「CIOを任せる」と言われ、その様なチャレンジングな環境で育って来たことによる説得力を放っていた。

レッドハット・エンタープライズ ユーザー会 会長 大和総研 専務取締役 鈴木 孝一氏

ユーザー会は現在93社が参加しているが「単なる仲良し会ではなく、ITに関するニーズを直接話し、ユーザー同士で共有し応えてくれるものである」と語るのは、レッドハット・エンタープライズ ユーザー会(REUG)の会長を務める大和総研の鈴木氏。

氏は過去にオープンソースを活用して2年間で銀行システムを立ち上げた実績があり、その時に体験した、「ユーザーのITニーズに応える」ことをユーザー会の主旨としている。

現在はミャンマーの金融市場を発展させるべく、現地で取引所と証券会社のシステム構築に取り組み、ミャンマー政府とも調印している。しかし、ミャンマー文字に対応するのは難しく、他にも人(ベンダー)が居ない、もの(電力も通信も)ない、金ももちろんない、といった状況だ。

その様な状況では、規模も含め全く先が見えないので、対応できるようにとクラウドが提唱され、まもなく、採用されようとしている。また、クラウドセンターも建設予定もある。どの様なシチュエーションでも柔軟性に富むのがオープンソースであり、すべてオープンソースでの構築を予定している。

将来的にはミャンマーで挑戦した結果を日本に持って帰ることを検討しており、当然ユーザー会でもナレッジとして反映されることが予測される。

参加者へのメッセージとして「クラウドの単なる利用者に留まることなく、仕掛けを上手く使うために根底においてチャレンジが必要」と締めくくった。

RHEL7を一足先にキャッチアップ

当日は様々なセッションが開催されていたが、RHEL7については事前申し込み者が多かったせいか、リピートセッションが追加開設されることとなった。

RHEL7(Red Hat Enterprise Linux 7)

レッドハット 藤田 稜氏

レッドハットの藤田氏は、ITのビジネススパンが速くなっていること、スマートフォン等の台頭にもより、システムやビジネスを秒単位で対応しなくてはいけないと述べ、日本と米国におけるIT投資への考え方の違いを紹介した。

藤田氏によると、日本ではコスト削減や業務効率化がIT投資を行う理由で、実のところ積極的には行われていない。一方、米国では製品、サービス開発強化が主な要因だ。

日本企業のこうした見えない要求だが、オープンソースはライセンスの面でコストは下げられる。しかし人件費・光熱費を下げることはなかなか難しい。RHEL7では人件費・学習教育費用の低減に挑み、運用管理性の向上を目指している。

取り組みの一つとしてSDN(Software-Defined Network)を実装した。SDNはソフトウェアのネットワークの管理を中央集権化、シンプルに最適化し、自動化する。またRHEL7ではOpenflowに対応しOpen v Switchをフルサポートしている。

さらに管理システムを低コストで行うために、オープンLMI(Linux Management Infrastructure)を装備。今までは一般的にChefやPuppetでサーバーのデプロイを管理していたが、Linuxの標準ではないため覚えるコマンドも多く、新人には学習のコストが掛かっていた。これがオープンLMIと置き換えられるので、学習コストを圧縮して、シンプルな運用手順を確立することができるようになる。

運用管理性の向上としてはsystemdを搭載している。systemd(下図参照)は、多岐にわたる変更をRHEL7にもたらすが、中でもサービス、リソース、ユーザー管理に対して効力を発揮する。さらにsystemdはRHEL7で導入されたリソース管理の枠組みであるCグループと連携することでシステム全体のリソース管理が行われることになる。

RHEL7はクラウドを構築するためのOSとしても、またクラウド上のゲストOSとしても活用できる。10/17にリリースされたOpenStack(開発ネーム:havana)のコンポーネントは当然RHEL上でも動作する。

RHEL7で搭載するLinuxContainerは、アプリケーションをパーティションに閉じ込めて他に影響を及ばさない"サンドボックス"を実現する。OpenShift PaaSと同様の思想で、簡単に説明するとPythonやPHPのプログラムを動作させるためだけのパーティションを切り出して、PaaSとして提供するということになる。

このことにより、同じリソースであった場合は少ないリソースで仮想化を可能としている。

ファイルシステムについてはRHEL7では従来のext系ではなく、xfsがデフォルトとなる予定。ext4/btrfsもサポート予定だが、こちらが最大で16テラバイトまでをサポートする予定なのに対し、xfsでは上限500テラバイトまでをサポートする。

NFSは利用者が多いものの、スケールアウトがしにくい等の弱点も多い。RHEL7ではpNFSをフルサポートする予定で、これによりNFSはスケーラビリティを獲得することができる。

RHEL7はFedora19とkernel3.10を採用してシッピング予定で、2014年のリリース日を予定している。64bitバージョンのみ※での提供となるが、32bitのアプリケーションは32bit librariesで用意してサポートするので、一部で32bitを使用しているユーザーでも安心して移行が可能とのこと。

※アーキテクチャはx86_64、ppc64、s390xを想定

ユーザー自らが語る導入事例と展示ブース

会場ではユーザー企業による導入事例や、OpenStackに関するセッションなどが数多く展開されていた。また、展示スペースにはハンズオンセッションやパートナー企業によるブースが多数設置されており、今後のレッドハットへの期待が感じられた。

【参考リンク】

当日のセッション資料など(レッドハット・フォーラム 2013 公式ページ)

(リンク先最終アクセス:2013.12)

連載バックナンバー

Think ITメルマガ会員登録受付中

全文検索エンジンによるおすすめ記事

- 気になるRHEL7のリリースとCentOSへの参画について米レッドハット担当者が語る

- レッドハット、Windows Serverからクラウドへの移行を支援するサービスを提供

- vForum 2016レポート:オンプレミスとパブリッククラウドの連携に賭けるヴイエムウェアのクロスクラウド戦略とは

- MicrosoftとRed Hatが提携発表、「Who uses OpenStack?」ユーザー調査結果を紹介、ほか

- OpenShiftコンテナを採用する4つのパターンとRed Hat on Azure Partner Network最新事例

- 米グーグルがLB「Seesaw」をGitHub公開、ヤフーが1,200台のサーバーでHadoop基盤を構築、ほか

- 日本初の「OpenShift Commons Gathering」がオンライン開催、キーパーソンが国内外におけるOpenShiftの新事例と推進戦略を語る

- パナソニックIS、レッドハットとオープンソースソフトウェアを活用したITソリューション提供で協業

- レッドハット、テクノロジーパートナーとの協業により、OpenStack製品のベストプラクティスを日本市場に提供

- レッドハット、パートナー技術者育成プログラムと認定制度を提供開始